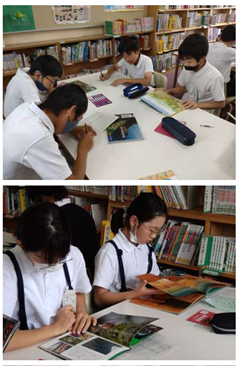

学校図書館の様子

「学校日記」に掲載された取組や学校図書館活用事例等を紹介します。

| 2024/07/11 | 2024年5月① |

|---|

大淀小学校 1年生 図書オリエンテーション

中之島小中一貫校 グランドオープン間近!

都島小学校 図書室ガイダンス(1年)

大東小学校 図書の時間

西九条小学校 5月14日(火)学校図書館より

西九条小学校 5月14日(火)学校図書館だよりNo.11 5月号

堀江小学校西学舎 図書室が使えるようになりました

田中小学校 1年図書室の様子【5月13日】

田中小学校 2年&なかよし 教室の様子

池島小学校 図書室にて

泉尾東小学校 いじめ・いのちについて考える日2

中泉尾小学校 図書オリエンテーション 【4年生】

平尾小学校 図書館イベント

桃陽小学校 5年国語

大江小学校 5/14(火) 1年 図書の時間

難波元町小学校 5月17日(金) 3時間目

柏里小学校 3年生 図書館オリエンテーション

福小学校 1年生 紙芝居

福小学校 2年生 図書の時間

大和田小学校 学校図書館

東三国小学校1年生 図書室オリエンテーション 5月14日(火)

西三国小学校 たくさん本を読もう!

菅原小学校 5年 図書の時間

小松小学校 5/17(金)___1年生

東小橋小学校 1年 としょ

東中本小学校 5月10日 本日の様子

東小路小学校 図書(1年)

巽南小学校 5/9 学習のようす(1年生)

田島南小学校参観 GO 図書館 5月の巻【5月22日(水)】

義務教育学校生野未来学園 1年生が図書室で本に親しむ

大宮小学校 図書室前に…

高殿小学校 5/10 1年国語「ほんがたくさん」

太子橋小学校 図書室の模様替え

中浜小学校 おかたづけ(1年)

晴明丘小学校 としょの じかん

粉浜小学校 1年1組 図書

平林小学校 1年生 図書の時間

南港光小学校 楽しい図書館(2年生)

東粉浜小学校 1年 図書

矢田東小学校 図書室 玄関掲示

矢田東小学校 今日から図書館が開館します。

矢田北小学校 5月の図書室

長吉小学校 図書室 1年生

加美南部小学校 学校図書館司書の方のお仕事

加美南部小学校 学校図書館司書のお仕事

瓜破北小学校 図書室で読み聞かせ(2年生)5月9日

千本小学校 1年 図書

西天満小学校 いじめについて考える授業 ~図書室編~

中野小学校 1年 図書ガイダンス

東都島小学校 5月24日 1年図書の時間!

高見小学校 図書の時間(1年生)

中之島小中一貫校 グランドオープン間近!

都島小学校 図書室ガイダンス(1年)

大東小学校 図書の時間

西九条小学校 5月14日(火)学校図書館より

西九条小学校 5月14日(火)学校図書館だよりNo.11 5月号

堀江小学校西学舎 図書室が使えるようになりました

田中小学校 1年図書室の様子【5月13日】

田中小学校 2年&なかよし 教室の様子

池島小学校 図書室にて

泉尾東小学校 いじめ・いのちについて考える日2

中泉尾小学校 図書オリエンテーション 【4年生】

平尾小学校 図書館イベント

桃陽小学校 5年国語

大江小学校 5/14(火) 1年 図書の時間

難波元町小学校 5月17日(金) 3時間目

柏里小学校 3年生 図書館オリエンテーション

福小学校 1年生 紙芝居

福小学校 2年生 図書の時間

大和田小学校 学校図書館

東三国小学校1年生 図書室オリエンテーション 5月14日(火)

西三国小学校 たくさん本を読もう!

菅原小学校 5年 図書の時間

小松小学校 5/17(金)___1年生

東小橋小学校 1年 としょ

東中本小学校 5月10日 本日の様子

東小路小学校 図書(1年)

巽南小学校 5/9 学習のようす(1年生)

田島南小学校参観 GO 図書館 5月の巻【5月22日(水)】

義務教育学校生野未来学園 1年生が図書室で本に親しむ

大宮小学校 図書室前に…

高殿小学校 5/10 1年国語「ほんがたくさん」

太子橋小学校 図書室の模様替え

中浜小学校 おかたづけ(1年)

晴明丘小学校 としょの じかん

粉浜小学校 1年1組 図書

平林小学校 1年生 図書の時間

南港光小学校 楽しい図書館(2年生)

東粉浜小学校 1年 図書

矢田東小学校 図書室 玄関掲示

矢田東小学校 今日から図書館が開館します。

矢田北小学校 5月の図書室

長吉小学校 図書室 1年生

加美南部小学校 学校図書館司書の方のお仕事

加美南部小学校 学校図書館司書のお仕事

瓜破北小学校 図書室で読み聞かせ(2年生)5月9日

千本小学校 1年 図書

西天満小学校 いじめについて考える授業 ~図書室編~

中野小学校 1年 図書ガイダンス

東都島小学校 5月24日 1年図書の時間!

高見小学校 図書の時間(1年生)

| 17:16 | 「学校日記」より |

| 2024/07/11 | 【委員会活動】図書委員会の活動から |

|---|

(港区南市岡小学校)(東淀川区菅原小学校)

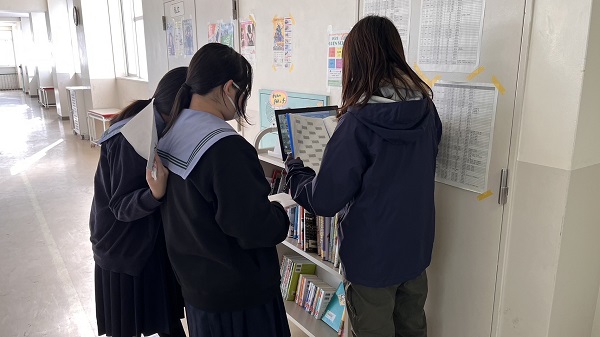

学校図書館では図書委員会が活動しています。委員会活動はみんなが集まる機会は月に1度くらいですが、曜日ごとに担当を決めて担当教諭や学校司書の支援の下、図書館の本の貸出・返却、図書の整理等を担っています。

南市岡小学校では、班で図書だよりを作ったり個人でおすすめの本を書いたりして、できたものを学校図書館内に掲示しています。菅原小学校では、図書委員のおすすめの本を「いち推し本」としてコメントと共に展示しました。来館する子どもたちにも好評で次々に貸出されていました。委員会ではみんなの読書意欲を高めようと活動しています。両校は主幹学校司書の配置校で、活動の時には担当教諭と共に主幹学校司書が選書のアドバイスやコメントの書き方を支援しています。

子どもたちは休み時間や放課後等、図書館が開いている時間には「本が読める」「本が借りられる」とわかっているので、こぞってやって来ます。特に梅雨の時期や暑すぎて校庭に出られない真夏日には恰好の場所となります。そんな時には、図書委員会が大活躍します。

これからも学校図書館が多くの子どもたちの集える場所となってほしいです。

| 17:00 | 学校図書館活用事例 |

| 2024/06/01 | 【オリエンテーション】学校図書館の使い方を知る |

|---|

大正区平尾小学校

学校図書館のルールや貸出・返却の仕方を子どもたちに伝えるオリエンテーションは、年度当初に行います。

大正区の平尾小学校では主幹学校司書が、本の探し方や百科事典の使い方などの利用指導も含めて、学年に合わせたオリエンテーションを行いました。クイズをしたり、ワークシートに記入したりと、子どもたちが興味をもって楽しく取り組めるように内容も工夫されています。

大正区の平尾小学校では主幹学校司書が、本の探し方や百科事典の使い方などの利用指導も含めて、学年に合わせたオリエンテーションを行いました。クイズをしたり、ワークシートに記入したりと、子どもたちが興味をもって楽しく取り組めるように内容も工夫されています。

子どもたちが学校図書館を使うのは授業中だけではありません。休み時間や放課後にも、おもしろい本を読みたいとき、何か知りたいことがあるときには図書館へやってきます。その時にオリエンテーションで学んだことが役立ちます。自分の興味に合わせた本を探したり、知りたいことを自分で調べたりといったひとりで学校図書館を使いこなす力は、学校生活のいろいろな場面で子どもたちの学びを支えます。

| 10:00 | 学校図書館活用事例 |

| 2024/05/20 | 2024年4月 |

|---|

西天満小学校 図書室オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

菅北小学校 雨の日の休み時間(別ウィンドウが開きます)

中津小学校 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

大淀小学校 2年生 読み聞かせ(別ウィンドウが開きます)

大淀小学校 2年生 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

豊仁小学校図書館(別ウィンドウが開きます)

豊崎小学校 4月23日「としょの時間」【2年】(別ウィンドウが開きます)

西九条小学校 4月18日(木)学校図書館だよりNo.10がアップされました。(別ウィンドウが開きます)

高見小学校 初めての図書館(1年生)(別ウィンドウが開きます)

酉島小学校 図書室の使い方(別ウィンドウが開きます)

春日出小学校 図書室に行きました!(別ウィンドウが開きます)

市岡小学校 4月18日(木)の様子です(別ウィンドウが開きます)

築港小学校 4月19日 4年生(別ウィンドウが開きます)

築港小学校 4月12日 4年生 図書(別ウィンドウが開きます)

中泉尾小学校 図書オリエンテーション【3年生】(別ウィンドウが開きます)

中泉尾小学校 【1年生】はじめての図書室(別ウィンドウが開きます)

南恩加島小学校 3年生 図書の時間(別ウィンドウが開きます)

平尾小学校 図書のオリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

鶴町小学校 図書(別ウィンドウが開きます)

中津小学校 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

大淀小学校 2年生 読み聞かせ(別ウィンドウが開きます)

大淀小学校 2年生 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

豊仁小学校図書館(別ウィンドウが開きます)

豊崎小学校 4月23日「としょの時間」【2年】(別ウィンドウが開きます)

西九条小学校 4月18日(木)学校図書館だよりNo.10がアップされました。(別ウィンドウが開きます)

高見小学校 初めての図書館(1年生)(別ウィンドウが開きます)

酉島小学校 図書室の使い方(別ウィンドウが開きます)

春日出小学校 図書室に行きました!(別ウィンドウが開きます)

市岡小学校 4月18日(木)の様子です(別ウィンドウが開きます)

築港小学校 4月19日 4年生(別ウィンドウが開きます)

築港小学校 4月12日 4年生 図書(別ウィンドウが開きます)

中泉尾小学校 図書オリエンテーション【3年生】(別ウィンドウが開きます)

中泉尾小学校 【1年生】はじめての図書室(別ウィンドウが開きます)

南恩加島小学校 3年生 図書の時間(別ウィンドウが開きます)

平尾小学校 図書のオリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

桃陽小学校 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

天王寺小学校 1年生 きょうの1年生(別ウィンドウが開きます)

塩草立葉小学校 4月25日(別ウィンドウが開きます)

野里小学校 学習の様子 1年(別ウィンドウが開きます)

大和田小学校 図書館を使う約束 1年生(別ウィンドウが開きます)

大和田小学校 図書館のオリエンテーリング(別ウィンドウが開きます)

佃小学校 図書室オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

香簑小学校 「5年生」図書オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

香簑小学校 「4年生」図書(別ウィンドウが開きます)

歌島小学校 4月25日 1年図書室にて(別ウィンドウが開きます)

菅原小学校 1年 図書オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

菅原小学校 2年 図書(別ウィンドウが開きます)

大道南小学校 たくさん本があるよ 1年生(別ウィンドウが開きます)

東小橋小学校 5年 図書(別ウィンドウが開きます)

東小橋小学校 1年 図書(別ウィンドウが開きます)

中道小学校 授業の様子 2年生(別ウィンドウが開きます)

中道小学校 授業の様子 1年生 2(別ウィンドウが開きます)

中本小学校 1年生の図書の時間(別ウィンドウが開きます)

今里小学校 3年通信フレンドシップ4(別ウィンドウが開きます)

東小路小学校 図書の時間(1年)(別ウィンドウが開きます)

巽南小学校 4/11 ようこそ図書館へ(1年生)(別ウィンドウが開きます)

巽南小学校 4/18 図書館にて(2年生)(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 「参観 GO 図書館」【4月24日(火)】1(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 図書室に新聞コーナーが移動しました!【4月30日(火)】(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【4月15日(月)】(別ウィンドウが開きます)

大宮西小学校 1年生 体育と図書をしたよ(別ウィンドウが開きます)

城北小学校 図書館だより 4月10日(水)(別ウィンドウが開きます)

城北小学校 1年 国語科「図書室の使い方」 4月17日(水)(別ウィンドウが開きます)

成育小学校 はじめての図書室(別ウィンドウが開きます)

森之宮小学校 学習の様子(別ウィンドウが開きます)

榎本小学校 学校図書館(別ウィンドウが開きます)

茨田南小学校 【1年生】今週もたくさん頑張りました!(別ウィンドウが開きます)

茨田西小学校 火曜日は学校司書の来校日です!(4/30)(別ウィンドウが開きます)

茨田西小学校 1年 図書室にて…(4/30)(別ウィンドウが開きます)

焼野小学校 20分休みのようす ~4月23日~(別ウィンドウが開きます)

常盤小学校 図書館に行こう(2年4,5組 4月24日)(別ウィンドウが開きます)

南港光小学校 図書館に行ったよ(1年生)(別ウィンドウが開きます)

依羅小学校 4月10日(水)図書館司書の方が来られる日(別ウィンドウが開きます)

清水丘小学校 図書司書さんに来ていただいてます(別ウィンドウが開きます)

矢田北小学校 図書室 本の紹介コーナー(別ウィンドウが開きます)

湯里小学校 としょ(2年生)(別ウィンドウが開きます)

平野西小学校 4年 図書(別ウィンドウが開きます)

加美南部小学校 図書室(別ウィンドウが開きます)

加美南部小学校 火曜日は、図書室一日中開いてんデー(別ウィンドウが開きます)

平野南小学校 本に親しもう(別ウィンドウが開きます)

長吉東小学校 図書室(別ウィンドウが開きます)

長吉東小学校 1年図書(別ウィンドウが開きます)

瓜破北小学校 図書室にいこう(2年生)4月18日(別ウィンドウが開きます)

瓜破東小学校 はじめての図書館(別ウィンドウが開きます)

瓜破東小学校 本となかよくなろう(別ウィンドウが開きます)

千本小学校 1年 図書(別ウィンドウが開きます)

高倉中学校 図書室には新聞も(別ウィンドウが開きます)

東中学校 4月23日は「子ども読書の日」。(別ウィンドウが開きます)

大正北中学校 たくさん本を読みましょう!(別ウィンドウが開きます)

夕陽丘中学校 1年生国語の授業の様子(別ウィンドウが開きます)

高津中学校 4月12日(金曜日)1年生国語科授業(別ウィンドウが開きます)

難波中学校 3年生(別ウィンドウが開きます)

難波中学校 本の紹介コーナー(別ウィンドウが開きます)

美津島中学校 1年生 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

柴島中学校 図書室開放 静かに読書です(4月24日)(別ウィンドウが開きます)

井高野中学校 1年生 国語 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

相生中学校 昼休みの様子(別ウィンドウが開きます)

相生中学校 1年生 図書室オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

桃谷中学校 十進分類法というそうです(別ウィンドウが開きます)

桃谷中学校2年生 3組の図書オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

東生野中学校 4月25日(木)国語の授業(別ウィンドウが開きます)

旭陽中学校 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

旭陽中学校 図書館オリエンテーション(別ウィンドウが開きます)

旭陽中学校 学校図書館(別ウィンドウが開きます)

旭東中学校 図書室前の掲示物(別ウィンドウが開きます)

| 17:22 | 「学校日記」より |

| 2024/05/01 | 【新聞の活用】「命を守る!生きる!」新聞を活かした展示 |

|---|

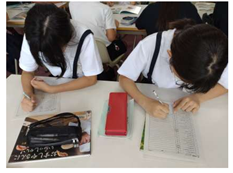

西九条小学校

能登半島では、マグニチュード7.6という大きな地震がおきました。日々の報道を見たり、聞いたりすることで子どもたちにも関心が高い出来事で、地震大国の日本では、いつでもどこかで起こる可能性がある災害です。

西九条小学校の主幹学校司書は学校図書館にある地震のメカニズムについての本、災害救助犬の本、いざという時の避難や防災についての本を展示し「命を守る!生きる!」と題したコーナーを作りました。さらに能登半島地震の新聞記事、子ども防災ガイドなどの記事も掲示し日々更新しています。また『防災ハンドメイド 100均グッズで作れちゃう』(辻直美著,KADOKAWA,2021)の本から、主幹学校司書と図書委員会が実際に新聞紙で防災くつを作りました。写真のように大人も履くことができます。置いておくと子どもたちも興味を持ち、履いていたようです。

学校図書館では、社会で起こったことと新聞や本を関連づけて展示することで、子どもの興味関心を広げることができます。

| 10:00 | 学校図書館活用事例 |

| 2024/04/26 | 2024年3月 |

|---|

大淀小学校【1年生】図書 読み聞かせ (別ウィンドウが開きます)

中道小学校授業の様子 3年生(別ウィンドウが開きます)

中道小学校授業の様子 3年生(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【3月4日(月)】(別ウィンドウが開きます)

大宮小学校1年 図書(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

加美東小学校ありがとう(2月28日)(別ウィンドウが開きます)

加美東小学校2年生 図書(3月5日)(別ウィンドウが開きます)

新北野中学校3月5日(火)(別ウィンドウが開きます)

新巽中学校 しんたつ 移動図書館(別ウィンドウが開きます)

今市中学校3月の装い(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

中道小学校授業の様子 3年生(別ウィンドウが開きます)

中道小学校授業の様子 3年生(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【3月4日(月)】(別ウィンドウが開きます)

大宮小学校1年 図書(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

加美東小学校ありがとう(2月28日)(別ウィンドウが開きます)

加美東小学校2年生 図書(3月5日)(別ウィンドウが開きます)

新北野中学校3月5日(火)(別ウィンドウが開きます)

新巽中学校 しんたつ 移動図書館(別ウィンドウが開きます)

今市中学校3月の装い(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

| 16:40 | 「学校日記」より |

| 2024/04/24 | 2024年2月 |

|---|

東都島小学校2月2日 1年生!図書館で読書(別ウィンドウが開きます)

吉野小学校今日の4時間目(1年)(別ウィンドウが開きます)

西九条小学校2月1日(木)学校図書館だよりをアップしました。(別ウィンドウが開きます)

天王寺小学校1年生 読み聞かせ(別ウィンドウが開きます)

東小路小学校読書週間(別ウィンドウが開きます)

巽小学校図書室へ行こう(別ウィンドウが開きます)

巽南小学校2/1 図書館にて(3年生)(別ウィンドウが開きます)

茨田西小学校1年 図書の時間(2/6)(別ウィンドウが開きます)

矢田北小学校 1月の図書室(別ウィンドウが開きます)

矢田北小学校 1年 図書の時間「読み聞かせ」(別ウィンドウが開きます)

瓜破東小学校本を読もう(別ウィンドウが開きます)

西天満小学校(2月2日) 小学校のための本のバザール(別ウィンドウが開きます)

柏里小学校5-1 図書(別ウィンドウが開きます)

中道小学校授業の様子 3年生(別ウィンドウが開きます)

中本小学校 図書室より(別ウィンドウが開きます)

中本小学校 図書室より(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 親子de図書館Final【2月15日(木)】1(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 親子de図書館Final【2月15日(木)】2(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【2月19日(月)】(別ウィンドウが開きます)

生江小学校4年 図書(別ウィンドウが開きます)

城北小学校図書館だより 2月7日(水)(別ウィンドウが開きます)

城北小学校図書館だより 2月14日(水)(別ウィンドウが開きます)

城北小学校1年 図書の時間「アニマシオン」 2月28日(木)(別ウィンドウが開きます)

新森小路小学校 図書室開館(別ウィンドウが開きます)

森之宮小学校 図書室じゃんけん(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校 図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校 図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校 図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

今川小学校 図書館で(別ウィンドウが開きます)

矢田東小学校 図書室(別ウィンドウが開きます)

矢田東小学校 図書室(読み聞かせ)(別ウィンドウが開きます)

加美南部 小学校3年生 図書(別ウィンドウが開きます)

長原小学校 本は友だち!(別ウィンドウが開きます)

新今宮小学校 図書館の掲示板(別ウィンドウが開きます)

井高野中学校 図書館開放(別ウィンドウが開きます)

井高野中学校 図書館開放(別ウィンドウが開きます)

大淀中学校 読書のすすめ!(別ウィンドウが開きます)

大淀中学校 図書館(別ウィンドウが開きます)

東生野中学校2月1日 図書だより発行(別ウィンドウが開きます)

田島中学校 朗読図書(1月29日)(別ウィンドウが開きます)

田島中学校 朗読図書(2月5日)(別ウィンドウが開きます)

田島中学校 朗読図書(2月19日)(別ウィンドウが開きます)

今市中学校 図書館の様子(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

瑞光中学校ねこの日 2/22(別ウィンドウが開きます)

新巽中学校しんたつ 移動図書館(別ウィンドウが開きます)

旭陽中学校 2月の掲示物・展示コーナー(学校図書館)(別ウィンドウが開きます)

吉野小学校今日の4時間目(1年)(別ウィンドウが開きます)

西九条小学校2月1日(木)学校図書館だよりをアップしました。(別ウィンドウが開きます)

天王寺小学校1年生 読み聞かせ(別ウィンドウが開きます)

東小路小学校読書週間(別ウィンドウが開きます)

巽小学校図書室へ行こう(別ウィンドウが開きます)

巽南小学校2/1 図書館にて(3年生)(別ウィンドウが開きます)

茨田西小学校1年 図書の時間(2/6)(別ウィンドウが開きます)

矢田北小学校 1月の図書室(別ウィンドウが開きます)

矢田北小学校 1年 図書の時間「読み聞かせ」(別ウィンドウが開きます)

瓜破東小学校本を読もう(別ウィンドウが開きます)

西天満小学校(2月2日) 小学校のための本のバザール(別ウィンドウが開きます)

柏里小学校5-1 図書(別ウィンドウが開きます)

中道小学校授業の様子 3年生(別ウィンドウが開きます)

中本小学校 図書室より(別ウィンドウが開きます)

中本小学校 図書室より(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 親子de図書館Final【2月15日(木)】1(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 親子de図書館Final【2月15日(木)】2(別ウィンドウが開きます)

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【2月19日(月)】(別ウィンドウが開きます)

生江小学校4年 図書(別ウィンドウが開きます)

城北小学校図書館だより 2月7日(水)(別ウィンドウが開きます)

城北小学校図書館だより 2月14日(水)(別ウィンドウが開きます)

城北小学校1年 図書の時間「アニマシオン」 2月28日(木)(別ウィンドウが開きます)

新森小路小学校 図書室開館(別ウィンドウが開きます)

森之宮小学校 図書室じゃんけん(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校 図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校 図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

南田辺小学校 図書室 学校司書より(別ウィンドウが開きます)

今川小学校 図書館で(別ウィンドウが開きます)

矢田東小学校 図書室(別ウィンドウが開きます)

矢田東小学校 図書室(読み聞かせ)(別ウィンドウが開きます)

加美南部 小学校3年生 図書(別ウィンドウが開きます)

長原小学校 本は友だち!(別ウィンドウが開きます)

新今宮小学校 図書館の掲示板(別ウィンドウが開きます)

井高野中学校 図書館開放(別ウィンドウが開きます)

井高野中学校 図書館開放(別ウィンドウが開きます)

大淀中学校 読書のすすめ!(別ウィンドウが開きます)

大淀中学校 図書館(別ウィンドウが開きます)

東生野中学校2月1日 図書だより発行(別ウィンドウが開きます)

田島中学校 朗読図書(1月29日)(別ウィンドウが開きます)

田島中学校 朗読図書(2月5日)(別ウィンドウが開きます)

田島中学校 朗読図書(2月19日)(別ウィンドウが開きます)

今市中学校 図書館の様子(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

中野中学校学校司書 門野さんより(別ウィンドウが開きます)

瑞光中学校ねこの日 2/22(別ウィンドウが開きます)

新巽中学校しんたつ 移動図書館(別ウィンドウが開きます)

旭陽中学校 2月の掲示物・展示コーナー(学校図書館)(別ウィンドウが開きます)

| 15:00 | 「学校日記」より |

| 2024/04/17 | 【読み聞かせ】学校給食の献立に合わせて |

|---|

東成区中本小学校

冬休み明けの1月の中旬に、中本小学校で、学校給食の献立に合わせた読み聞かせがありました。読み手は学校司書の下澤さんです。絵本は『おぞうにくらべ』(宮野聡子作 講談社)で、日本には地方によっていろいろなお雑煮があることがきれいな絵で紹介されています。登場人物それぞれが違ったお雑煮を食べていることから、お雑煮は多様な食べ物だということがわかるようになっています。

2年生のみんなはゆったりとしながら静かに聞いています。

そのうち、校長先生が学校のホームページに掲載するための写真を撮りに、そっと入って来られました。校長先生によると、この日は給食でお雑煮が出て、食べたところだったそうです。本日の献立であるお雑煮にあわせた時宜にかなう絵本『おぞうにくらべ』は、学校給食の献立を意識した学校司書の選択です。

絵本の最後に色とりどりの食材に飾られたおせちの重箱が現れると歓声があがりました。学校司書が、みんなはどんなお雑煮でしたかと尋ねると、回答は絵本のように多様でした。学校給食の献立も読み聞かせの本を選ぶ資料になるという一例です。

| 16:11 | 学校図書館活用事例 |

| 2024/03/01 | 「学校図書館は図書室だけではありません」 |

|---|

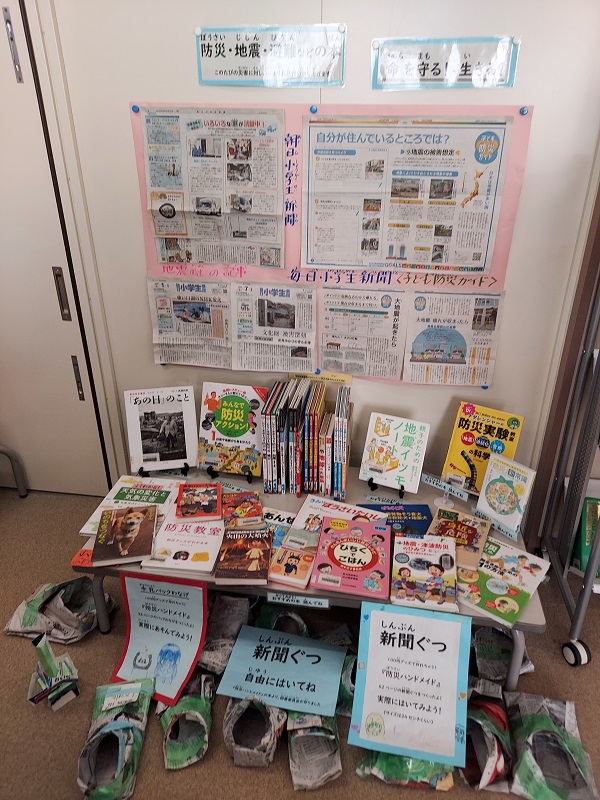

浪速区 難波中学校

校舎配置の関係で、生徒が休み時間に学校図書館に立ち寄ることが難しい学校もあります。そんな中でも、学校司書は、読書活動が進むことをめざして、さまざまに働きかけを工夫します。

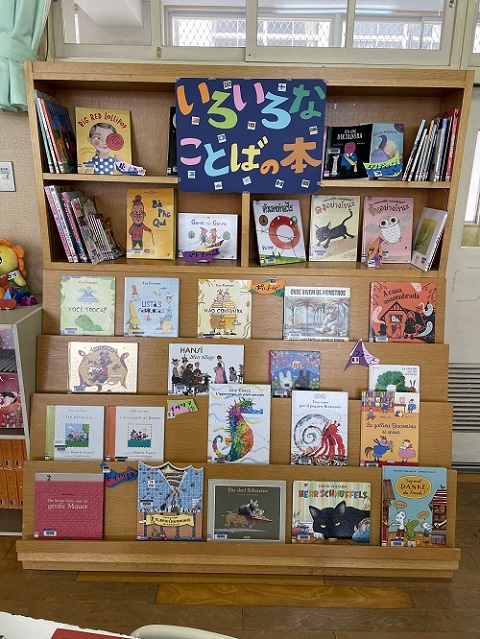

浪速区の難波中学校では、普段使う教室のある校舎と学校図書館のある校舎とが別棟になっています。学校図書館では、広いスペースや雰囲気を活かしながら「いろいろなことばの本の展示」といったイベントを行うことで、生徒の興味が学校図書館に向かうようにしています。

また、図書室に来にくい生徒がいるかもしれないことに配慮して、昼休みにブックトラックに本を積んで移動図書館にして、各学年の教室前で貸出返却ができるようにもしています。どんな本を選んで持って行くのかが、学校司書としての腕の見せ所です。的確な選書で、いつも生徒が、興味いっぱいに手に取って借りて行きます。人気のある絵本の読み聞かせも好評です。校長先生も地域ボランティアと連携して、月1回、各教室で「朝のブックトーク」をなさっています。

学校の実情に応じて、学校図書館の活動はこのように工夫されています。

| 10:00 | 学校図書館活用事例 |

| 2024/02/13 | 2024年1月 |

|---|

鶴町小学校 読み聞かせ

三軒家東小学校 1月23日(火)学校給食週間

大成小学校 学校図書館より

中道小学校 授業の様子 1年生

中道小学校 授業の様子 2年生

中本小学校 図書の時間の読み聞かせ

中本小学校 図書室の様子

東中本小学校 1月12日 本日の様子

茨田南小学校 ネコヅメのよる

苅田小学校 図書の時間

矢田西小学校図書室の利用者が増えています

加美南部小学校 リニューアル!!図書室

加美南部小学校 火曜日は図書室一日開いてんデー

加美南部小学校 2年生 図書

大淀小学校 【1年生】月曜日は図書の日

塩草立葉小学校 1月18日 1年

香簑小学校 「1年生」図書の時間

新高小学校 2年生 図書

大宮小学校 3年 図書

城北小学校 図書館だより 1月24日(水)

加賀屋小学校 1年 図書の時間

南田辺小学校図書室 学校司書より

南田辺小学校図書室 学校司書より②

矢田北小学校 2年 紙芝居をしていただきました!!

加美小学校 図書室より

天下茶屋小学校 図書室開放

大淀中学校 図書館前の掲示板

大淀中学校 放課後の図書館

三軒家東小学校 1月23日(火)学校給食週間

大成小学校 学校図書館より

中道小学校 授業の様子 1年生

中道小学校 授業の様子 2年生

中本小学校 図書の時間の読み聞かせ

中本小学校 図書室の様子

東中本小学校 1月12日 本日の様子

茨田南小学校 ネコヅメのよる

苅田小学校 図書の時間

矢田西小学校図書室の利用者が増えています

加美南部小学校 リニューアル!!図書室

加美南部小学校 火曜日は図書室一日開いてんデー

加美南部小学校 2年生 図書

大淀小学校 【1年生】月曜日は図書の日

塩草立葉小学校 1月18日 1年

香簑小学校 「1年生」図書の時間

新高小学校 2年生 図書

大宮小学校 3年 図書

城北小学校 図書館だより 1月24日(水)

加賀屋小学校 1年 図書の時間

南田辺小学校図書室 学校司書より

南田辺小学校図書室 学校司書より②

矢田北小学校 2年 紙芝居をしていただきました!!

加美小学校 図書室より

天下茶屋小学校 図書室開放

大淀中学校 図書館前の掲示板

旭東中学校 図書室前の掲示物

文の里中学校 図書室前の掲示が新しくなりました

矢田中学校 図書室からのお知らせです。

鶴見橋中学校 1年生「本に親しむ活動」

井高野中学校 図書館開放

井高野中学校 図書館開放

井高野中学校 図書館開放

東生野中学校 1月31日(水) 東野圭吾コーナー(図書室)

田島中学校 朗読図書(1月15日)

田島中学校 朗読図書(1月22日)

鯰江中学校 図書室 本の福袋

墨江丘中学校 図書館に新刊が届きました!

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

白鷺中学校 図書室 新春イベント開催中!

白鷺中学校 新春イベント盛り上がっています!

| 09:00 | 「学校日記」より |

| 2024/02/06 | 【出張図書館】親子で楽しむ学校図書館 |

|---|

生野区 田島南小中一貫校

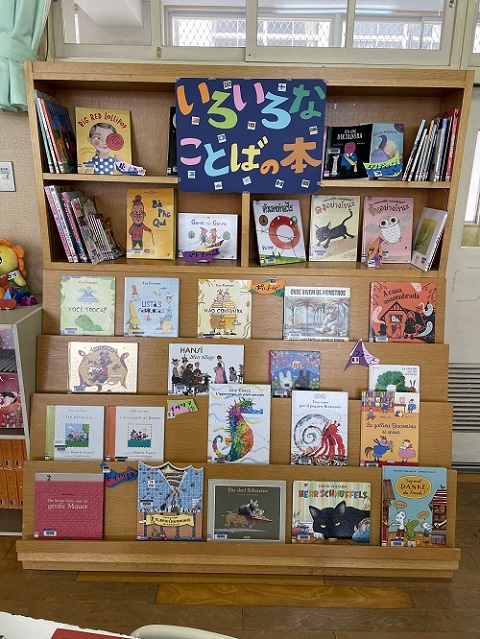

田島南小中一貫校では、小学生と中学生が一つの学校図書館を利用しています。広く明るい図書館の本棚には多様なレベルの本が並んでおり、子どもたちは幅広い本に出合えます。

学習参観や個人懇談期間中には、玄関を入ってすぐのピロティに学校図書館の本を並べて貸出を行う、出張図書館が行われます。学校司書が選書した200冊程度の本を教職員と一緒にピロティに運び込み、ポップなどで飾りつけをしたり、大型モニターで本の紹介動画を流したりしてワクワクする空間が作られました。参観の帰りや懇談の待ち時間に、親子や友だち同士で一緒に本を読んだり、家族と家で読む本を選んで借りて帰ったりと、楽しそうに本に親しむ様子が見られました。

9月の学習参観・個人懇談期間には、地域図書館とも連携して、多言語の絵本を並べた「いろいろなことばのおはなし」コーナーを併設しました。普段は見ることの少ない言語の絵本が多く展示され、子どもたちは興味津々に日本語の絵本と見比べていました。

学校図書館は「図書室」としての場所にとらわれず、学校内のいろいろな機会でいろいろな人とつながります。読書・情報・学習センターとして、今後も様々な場面での活用が期待されます。

(写真:田島南小学校HPより)

| 09:19 | 学校図書館活用事例 |

| 2024/01/26 | 2023年12月 |

|---|

中泉尾小学校 図書【3年生】

桃陽小学校 12月の図書館

菅原小学校 【2年生】図書:元の詩を考えよう

大宮小学校 図書室の充実

南田辺小学校 図書室 学校司書より

南田辺小学校 図書室 学校司書より

矢田北小学校 12月の図書室

喜連西小学校 図書 2年3組 12月1日

玉出小学校 図書室の飾りつけ

大淀小学校 【1年生】図書

大淀小学校 【1年生】図書の時間

大東小学校 お話の会 12月19日(火)

友渕小学校 校内研修会1

大開小学校 1年

上福島小学校 2年3組 読み聞かせ

西九条小学校 12月14日(木)学校図書館だよりNo.7をアップしました。

三国小学校 12/19(火)1年★図書

大成小学校 「学校図書館だより」(12月号)配布

東桃谷小学校 今月のおすすめ図書(12月)

田島南小学校 ふらっと図書館Vol.3【12月13日(水)~19日(火)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【12月4日(月)】

城北小学校 図書館だより 12月13日(水)

大淀中学校 夕方の図書館

夕陽丘中学校 クリスマスプレゼント会

井高野中学校 図書館開放

井高野中学校 図書館開放 2学期最終日

田島中学校 朗読図書(12月4日)

田島中学校 朗読図書(12月11日)

田島中学校 朗読図書(12月18日)

文の里中学校 図書室の様子

墨江丘中学校 学校図書館を利用してみませんか?

東住吉中学校 アドベントBOOKカレンダー展示中!

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

鶴見橋中学校 新しい本がはいりました!

桃陽小学校 12月の図書館

菅原小学校 【2年生】図書:元の詩を考えよう

大宮小学校 図書室の充実

南田辺小学校 図書室 学校司書より

南田辺小学校 図書室 学校司書より

矢田北小学校 12月の図書室

喜連西小学校 図書 2年3組 12月1日

玉出小学校 図書室の飾りつけ

大淀小学校 【1年生】図書

大淀小学校 【1年生】図書の時間

大東小学校 お話の会 12月19日(火)

友渕小学校 校内研修会1

大開小学校 1年

上福島小学校 2年3組 読み聞かせ

西九条小学校 12月14日(木)学校図書館だよりNo.7をアップしました。

三国小学校 12/19(火)1年★図書

大成小学校 「学校図書館だより」(12月号)配布

東桃谷小学校 今月のおすすめ図書(12月)

田島南小学校 ふらっと図書館Vol.3【12月13日(水)~19日(火)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【12月4日(月)】

城北小学校 図書館だより 12月13日(水)

大淀中学校 夕方の図書館

夕陽丘中学校 クリスマスプレゼント会

井高野中学校 図書館開放

井高野中学校 図書館開放 2学期最終日

田島中学校 朗読図書(12月4日)

田島中学校 朗読図書(12月11日)

田島中学校 朗読図書(12月18日)

文の里中学校 図書室の様子

墨江丘中学校 学校図書館を利用してみませんか?

東住吉中学校 アドベントBOOKカレンダー展示中!

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

鶴見橋中学校 新しい本がはいりました!

| 11:51 | 「学校日記」より |

| 2024/01/09 | 【展示】子どもたちの作品で楽しい図書館を |

|---|

淀川区 西三国小学校

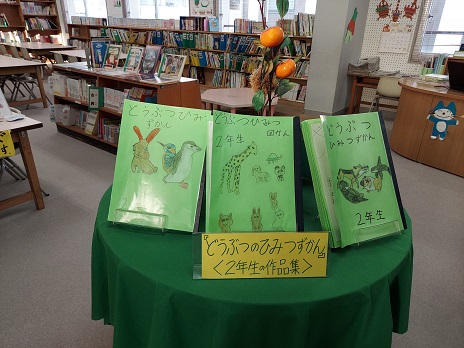

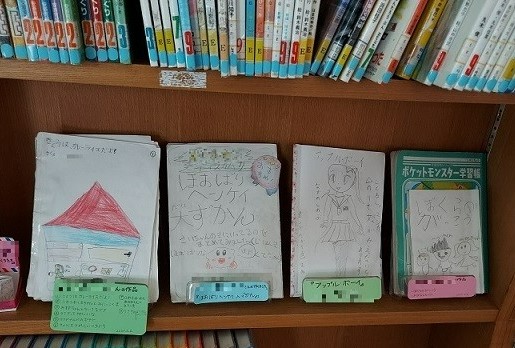

学校図書館には、多種多様な資料を揃えていますが、その中には児童生徒の作品も含むことができます。

2年生国語科「どうぶつのひみつをさぐろう」の単元で本を使った調べ学習を行い、子どもが作った成果物を主幹学校司書がクラスごとにまとめて製本し、展示をしました。子どもたちは成果物を本と一緒に展示されたことを喜んでいました。

図書館に展示されるのは、授業で作成したものだけではありません。ある時、子どもが自分で考えたお話をミニブックにして図書館へ持ってきました。主幹学校司書は「子どもの作ったものが増えると子どもも図書館を身近に感じてくれ、楽しい雰囲気になるのではないか」と考え、図書館内に展示しました。すると他の子どもたちも「こんなん私もつくりたい」と持ってくるようになりました。子どもの作品が展示されていることを知った保護者が、図書館へくる機会にもなっています。

学校図書館に子どもたちの様々な作品を展示することで、子どもの学習意欲につながっています。

| 13:51 | 学校図書館活用事例 |

| 2023/12/15 | 2023年11月 |

|---|

大東小学校 秋のおはなし会 1年 11月9日(木)

南百済小学校 図書室掲示

西九条小学校 11月6日(月)児童朝会 今週は読書週間です。

西九条小学校 11月10日(金)学校図書館だよりNo.6

西九条小学校 11月10日(金)4年生 アニマシオン

玉造小学校 5年生 アニマシオン

池島小学校 図書室でまったり2

平尾小学校 図書 アニマシオン しろくまのパンツ

平尾小学校 図書 アニマシオン

桃陽小学校 学校図書館

桃陽小学校 としょの じかん

香簑小学校 「学校」読書週間

西中島小学校 11/10(金) 1年生読み聞かせ

大成小学校 「図書館ビンゴ」【読書月間の取り組み】

大成小学校 図書の読み聞かせ

大成小学校 One Book One Osaka

東中本小学校 11月10日 本日の様子

巽南小学校 11/2 読書の秋(1年生)

巽南小学校 11/16 学習のようす(1年生)

田島南小学校 読んだる de 図書館【11月23日(木・祝)】

大宮小学校 1年 図書の時間

城北小学校 図書館だより 11月2日(木)

城北小学校 図書館だより 11月15日(水)

榎本小学校 図書室

茨田西小学校 1年 読書の秋(11/14)

焼野小学校 図書の時間(3年生) ~11月14日~

南港光小学校 本を読もう(1年生)

東粉浜小学校 図書室から

矢田東小学校 図書室の様子

矢田北小学校 11月の図書室

湯里小学校 1.6年生 図書

加美南部小学校 火曜日は図書室1日開いてんデー

長原小学校 本の世界につかる!

瓜破東小学校 読書週間

茨田北中学校 図書室の展示

墨江丘中学校 学校図書館

田島中学校 朗読図書(11月6日)

田島中学校 朗読図書(11月13日)

田島中学校 朗読図書(11月27日)

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

天下茶屋中学校 ランチタイム放送

南百済小学校 図書室掲示

西九条小学校 11月6日(月)児童朝会 今週は読書週間です。

西九条小学校 11月10日(金)学校図書館だよりNo.6

西九条小学校 11月10日(金)4年生 アニマシオン

玉造小学校 5年生 アニマシオン

池島小学校 図書室でまったり2

平尾小学校 図書 アニマシオン しろくまのパンツ

平尾小学校 図書 アニマシオン

桃陽小学校 学校図書館

桃陽小学校 としょの じかん

香簑小学校 「学校」読書週間

西中島小学校 11/10(金) 1年生読み聞かせ

大成小学校 「図書館ビンゴ」【読書月間の取り組み】

大成小学校 図書の読み聞かせ

大成小学校 One Book One Osaka

東中本小学校 11月10日 本日の様子

巽南小学校 11/2 読書の秋(1年生)

巽南小学校 11/16 学習のようす(1年生)

田島南小学校 読んだる de 図書館【11月23日(木・祝)】

大宮小学校 1年 図書の時間

城北小学校 図書館だより 11月2日(木)

城北小学校 図書館だより 11月15日(水)

榎本小学校 図書室

茨田西小学校 1年 読書の秋(11/14)

焼野小学校 図書の時間(3年生) ~11月14日~

南港光小学校 本を読もう(1年生)

東粉浜小学校 図書室から

矢田東小学校 図書室の様子

矢田北小学校 11月の図書室

湯里小学校 1.6年生 図書

加美南部小学校 火曜日は図書室1日開いてんデー

長原小学校 本の世界につかる!

瓜破東小学校 読書週間

茨田北中学校 図書室の展示

墨江丘中学校 学校図書館

田島中学校 朗読図書(11月6日)

田島中学校 朗読図書(11月13日)

田島中学校 朗読図書(11月27日)

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

天下茶屋中学校 ランチタイム放送

| 11:12 | 「学校日記」より |

| 2023/12/10 | 学校司書テーマ別研修報告<その1> |

|---|

令和5年11月8日(水)・9日(木)に学校司書を対象に下記の3つのテーマで「学校司書テーマ別研修」を行いました。

<研修テーマ>

A:授業での学校図書館の活用 B:情報センターとしての学校図書館 C:読書へのアニマシオン

「A 授業での学校図書館の活用」について研修概要と当日の様子を紹介します。

「B 情報センターとしての学校図書館」の様子はこちら

「C 読書へのアニマシオン」の様子はこちら

【A 授業での学校図書館の活用】

前半は、授業で学校図書館が様々に活用されている事例を紹介しました。また、教員が授業をどのようにつくり上げていくのか、そこにどのような読書活動を取り入れる可能性があるのか、国語科の教材を例に説明しました。後半は、授業支援のワークショップです。いくつかの学習指導案をもとに、どのような読書活動を組み込むことができるのか、グループで意見交流しながら考えました。学習指導要領は大阪府の学校図書館を活用した授業実践例を参考にしました。

教員からのオーダーとして次の三例を設定しました。

○ 小学校2年の事例 「スイミーで絵を描かせます。図鑑とか海の生き物の資料を集めてください。」

○ 小学校4年の事例 「星座の勉強をするので、資料を集めてください。」

○ 中学校3年の事例 「国際社会について勉強したので、おすすめの旅行プランを作らせる授業を考えています。興味を持たせるために資料展示をお願いします。」

まず、割り当てられたオーダーだけを読み、授業者への質問を考えます。次にグループで各自気づいたことを話し合い、授業者への質問で外せないポイントをまとめます。さらに、それぞれのオーダーのもとになった学習指導案を参考に、授業者のねらいを把握し、学校司書としての立場から、ねらいに沿った授業支援の仕方について考え、話し合うようにしました。

日常的に学校司書には、単純なオーダーだけで資料をそろえたり展示を工夫したりしなければならないことが多いです。その活動を子どもの学力育成に向けてより意義あるものにするためには、やはり授業のねらいや、学習指導に込める授業者の思いまでしっかり把握して支援することが要点になります。講座を通して、粘り強くコミュニケーションをとる努力の大切さに、あらためて気づいたという参加者が多かったです。

| 13:39 | 学校司書研修 |

| 2023/12/10 | 学校司書テーマ別研修報告<その2> |

|---|

令和5年11月8日(水)・9日(木)に学校司書を対象に下記の3つのテーマで「学校司書テーマ別研修」を行いました。

<研修テーマ>

A:授業での学校図書館の活用 B:情報センターとしての学校図書館 C:読書へのアニマシオン

「B 情報センターとしての学校図書館」について研修概要と当日の様子を紹介します。

「A 授業での学校図書館の活用」の様子はこちら

「C 読書へのアニマシオン」の様子はこちら

【B情報センターとしての学校図書館】

充実した蔵書は学校図書館が「情報センター」としての機能を果たすための第一歩となります。この研修では、先生方・子どもたちの役に立つ学校図書館を目指すために大切な選書や除籍の考え方を再確認しました。そして、今後「情報センター」として学校図書館が提供する情報が、紙媒体、デジタル媒体など多岐にわたっていくことを説明したのち、様々なメディアを使いこなすために学校司書は何ができるのかを考えるワークショップを行いました。

ワークショップのテーマは「ベストミックスで調べ学習をやってみよう」。多様なメディアを併用した調べ学習を実際に体験してもらいました。まず、グループの中で①インターネット、②図書、③図鑑・年鑑、④パンフレットの4つの担当に分かれ、今回は、大阪市の人口や面積などについて、各メディアを使って調べていきます。ねらいは、それぞれのメディアの利点と欠点を見つけること。実際に調べてみると、すぐに答えが見つかる項目、なかなか答えにたどりつかない項目がメディアごとに違い、それぞれの特性に気づきます。

その後、グループごとに各メディアの利点と欠点について議論を行ったのち、話し合った内容について発表してもらいました。「ネットは早く調べられるけれど情報の絞り込みが難しい」「図書はフリガナがあって子どもが読みやすいし関連情報も一緒に見られる。でも情報が古いことがある」「事典は索引や目次が便利だけれど、使い方にコツがいる」「パンフレットは欲しい情報がコンパクトにまとまっているけれど、収集や管理が大変」など、今後の業務に役立つ発言が多くみられました。

| 13:33 | 学校司書研修 |

| 2023/12/10 | 学校司書テーマ別研修報告<その3> |

|---|

令和5年11月8日(水)・9日(木)に学校司書を対象に下記の3つのテーマで「学校司書テーマ別研修」を行いました。

<研修テーマ>

A:授業での学校図書館の活用 B:情報センターとしての学校図書館 C:読書へのアニマシオン

「C 読書へのアニマシオン」について研修概要と当日の様子を紹介します。

「A 授業での学校図書館の活用」の様子はこちら

「B 情報センターとしての学校図書館」の様子はこちら

【C 読書へのアニマシオン】

本を読む習慣、読解力、コミュニケーション能力を養うための読書指導方法である「アニマシオン」のやり方を解説し、ワークショップを行いました。

まず、M・M・サルト著『読書へのアニマシオン75の作戦』(柏書房)をおさらいし、実践に移りました。

最初に「作戦55 聴いたとおりにします」に取り組みました。アニマドールが読むお話に合わせて、動きをつけてもらいます。使用した絵本は、西村敏雄作『もりのおふろ』(福音館書店)です。参加者は、子どもになったつもりで、絵本の読みに合わせて、動作をします。全員が背中をゴシゴシ擦る動きをつけて、盛り上がりました。そのあと、グループのテーブルに置いた3冊の絵本をもとに、グループのメンバーが交代してアニマドールになって、グループ内で絵本に合わせた動きをつけ、どのグループも楽しく活動できました。

つぎに、「作戦43 みんなの記憶」に取り組みました。谷川俊太郎の詩「わたし」(『みえる詩 遊ぶ詩 聞こえる詩』富山房より)を黙読した後、数行ごとに切り分けた短冊をグループごとに配布しました。ランダムに配布された短冊をグループの代表が前に整列して、自分の詩の断片が、どの順番になっているのかを元の詩を思い浮かべながら相互に相談を加えて元の詩を再現します。これが「みんなの記憶」となります。みんなで決めた順に並び終えて、順に読むと、さてさて元の詩になるでしょうかというところがこの作戦のねらいです。

その後、テーブルにおかれた3つの詩、武鹿悦子「コスモス」(『雪の窓』大日本図書株式会社より)、川崎洋「とる」(『みえる詩 遊ぶ詩 聞こえる詩』富山房より)、神沢利子「みずたまり」(『おやすみなさいまたあした』のら書店より)を使い、全体での実践に倣って、グループ内で体験しました。

研修中、参加者から谷川俊太郎の詩「わたし」について、気になる表現があると指摘がありました。学校で実践するときに作品を選ぶ場合は、学校の先生などとしっかりと打ち合わせることが大切だと付け加えたいと思います。

| 12:47 | 学校司書研修 |

| 2023/12/01 | 【環境整備】子どものオアシス「ひだまりぶんこ」 |

|---|

都島区大東小学校

子どもたちは、基地が好きです。その雰囲気を醸し出している一角が、ここです。玄関を入ってすぐに設けられている「ひだまりぶんこ」は、最近リニューアルしました。子どもたちが籠れるように人工芝が敷いてあって、はだしであがれば、結構居心地がいいのです。奥に本棚があり、寝転がりながらでも自由に本が読め、手前には新聞も置かれています。

実は、人工芝は、校長先生自ら敷いたものです。主幹学校司書が、もともとあったこの場所をよりよく整備したいと思っていたところ、子どもたちの心を癒す場のひとつになればと校長先生が進んで整備してくださったとのこと。本の入れ替えは、楽しみつつ取り組んでいる主幹学校司書の仕事です。子どもたちの興味を引くような図書を置くように心がけているそうです。

これからも子どもたちの憩いの場であり続けることでしょう。

| 12:00 | 学校図書館活用事例 |

| 2023/11/14 | 2023年10月 |

|---|

矢田東小学校 図書室

豊崎小学校10月10日「としょのじかん」【1年】

海老江西小学校 10月10日 2年生図書の時間

梅香小学校 図書館開放

梅香小学校 学習の様子

南恩加島小学校 3年1組 図書の時間

桃陽小学校 ここにも 秋が・・・

三津屋小学校 ハッピーハロウィン

瓜破東小学校 図書室にも・・・

瓜破東小学校 読書の秋

瓜破東小学校 読書の秋

西九条小学校 10月6日(金)学校図書館だよりNo.5です。

都島小学校 4年生 23日から読書週間です。

九条北小学校 1年生 図書~本の世界へ!

中本小学校 図書の時間 読み聞かせ

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【10月2日(月)】

田島南小学校お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【10月30日(月)】

城北小学校 図書館だより 10月26日(木)

諏訪小学校 図書室

放出小学校 季節の掲示

晴明丘南小学校 10月18日(水)ライブラリー日和

長居小学校 読書の秋

岸里小学校 【きょうの読書タイム&読み聞かせ】 (10/25)

堀江中学校 10/4 「読み聞かせ会」

宮原中学校 図書室開館

井高野中学校 図書館開放

井高野中学校 図書館開放

旭東中学校 図書室

矢田中学校 図書室からのお知らせです。

矢田中学校 図書室に図書を整備しました。

東住吉中学校 TRICK OR READ

文の里中学校 図書室の様子

田島中学校 朗読図書(10月2日)

田島中学校 朗読図書(10月16日)

新巽中学校 しんたつ昼休み

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

天下茶屋中学校 10/25ランチタイム放送

南百済小学校 1年2組読み聞かせ

豊崎小学校10月10日「としょのじかん」【1年】

海老江西小学校 10月10日 2年生図書の時間

梅香小学校 図書館開放

梅香小学校 学習の様子

南恩加島小学校 3年1組 図書の時間

桃陽小学校 ここにも 秋が・・・

三津屋小学校 ハッピーハロウィン

瓜破東小学校 図書室にも・・・

瓜破東小学校 読書の秋

瓜破東小学校 読書の秋

西九条小学校 10月6日(金)学校図書館だよりNo.5です。

都島小学校 4年生 23日から読書週間です。

九条北小学校 1年生 図書~本の世界へ!

中本小学校 図書の時間 読み聞かせ

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【10月2日(月)】

田島南小学校お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【10月30日(月)】

城北小学校 図書館だより 10月26日(木)

諏訪小学校 図書室

放出小学校 季節の掲示

晴明丘南小学校 10月18日(水)ライブラリー日和

長居小学校 読書の秋

岸里小学校 【きょうの読書タイム&読み聞かせ】 (10/25)

堀江中学校 10/4 「読み聞かせ会」

宮原中学校 図書室開館

井高野中学校 図書館開放

井高野中学校 図書館開放

旭東中学校 図書室

矢田中学校 図書室からのお知らせです。

矢田中学校 図書室に図書を整備しました。

東住吉中学校 TRICK OR READ

文の里中学校 図書室の様子

田島中学校 朗読図書(10月2日)

田島中学校 朗読図書(10月16日)

新巽中学校 しんたつ昼休み

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

天下茶屋中学校 10/25ランチタイム放送

南百済小学校 1年2組読み聞かせ

| 17:31 | 「学校日記」より |

| 2023/11/01 | 【読み聞かせ】中学2年 『絵本の楽しさが心の糧に』 |

|---|

住之江区南港南中学校

南港南中学校は、南港みなみ小学校と併設された小中一貫校です。中学校には学校司書が週1日6時間、小学校には主幹学校司書が週4日30時間、それぞれ配置され勤務しています。小・中学校ともに、教員は垣根無く、二人の学校司書に相談しながら二つの学校図書館を活用しています。

とくに中学校で、学力の基盤はことばの力にあるととらえ、計画的に学校図書館を活かす実践が見られるのが特色です。中学生に向けて、読み聞かせをします。ねらいは、ストーリーを楽しく追いかけながら、人の気持ちをとらえたり自分を振り返ったりできる力を育てることです。用いる絵本は、あえて小学校の図書館から『ぐりとぐら』や『いいから いいから』など、気の張らない、ストーリーの楽しさを味わえるものを選びます。二人の学校司書が、一人ひとりの生徒が小学生のころに好んで読んでいた本を思い出しながら、提案しています。生徒の学力育成、ひいては心の成長に結びつく実践です。

小中一貫校ならではの実践であるとともに、たとえば、小学校とその進学先中学校とを兼務する大阪市の学校司書にとって、大いに参考になる実践です。

〖読み聞かせで読んだ本の例〗

| 題名 | 出版社 | 出版年 | 作者 | ISBN |

|---|---|---|---|---|

| いいからいいから | 絵本館 | 2006年 | 長谷川義史 | 9784871101615 |

| だってだってのおばあさん | フレーベル館 | 2009年 | 佐野洋子 | 9784577036495 |

| おまえうまそうだな | ポプラ社 | 2015年 | 宮西達也 | 9784591076439 |

| ぐりとぐらとすみれちゃん | 福音館書店 | 2003年 | なかがわ りえこ (著) やまわき ゆりこ (イラスト) |

9784834006339 |

| わすれられないおくりもの | 評論社 | 1986年 | スーザン・バーレイ | 9784566002647 |

| ぼくがラーメンたべてるとき | 教育画劇 | 2007年 | 長谷川義史 | 9784774610573 |

| きみの家にも牛がいる | 解放出版社 | 2005年 | 小森 香折 (著) 中川 洋典 (イラスト) |

9784759221398 |

| 16:07 | 学校図書館活用事例 |

| 2023/10/16 | 2023年9月 |

|---|

塚本小学校 図書館開放

東桃谷小学校 図書整備ボランティア

加美南部小学校 火曜日は図書室1日開いてんデー

上福島小学校 2年3組 読み聞かせ

天王寺小学校 1年生 すきな本見つけた

大和田小学校 学校図書館 学校司書

東中本小学校 9月1日 本日の様子

大宮小学校 1年 図書

新巽中学校 しんたつ図書室より

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

田島中学校 朗読図書(8月)

田島中学校 移動図書館スタート!

西九条小学校 9月1日(金)4年生、祝 図書館リニューアルオープン

西九条小学校 9月4日(月)学校図書館リニューアルオープン 図書委員会オープニングセレモニー

西九条小学校 9月7日(木)学校図書館だよりNo.4

桃陽小学校 図書の時間のお楽しみ

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【9月4日(月)】

田島南小学校 図書館のスペシャルプレゼント【9月26日(金):おはなし組み木「大きなかぶ」】1年1組

城北小学校 図書館だより 9月20日(水)

城北小学校 図書館だより 9月27日(水)

喜連西小学校 図書 2年2組 9月1日

茨田西小学校 火曜日は図書室がにぎわう日(9/26)

瓜破東小学校 本を読もう

瓜破東小学校 1年 ずかんでしらべてみよう!

喜連北小学校 1年1組 国語

新今宮小学校 こどもの本総選挙

旭東中学校 図書室

東桃谷小学校 図書整備ボランティア

加美南部小学校 火曜日は図書室1日開いてんデー

上福島小学校 2年3組 読み聞かせ

天王寺小学校 1年生 すきな本見つけた

大和田小学校 学校図書館 学校司書

東中本小学校 9月1日 本日の様子

大宮小学校 1年 図書

新巽中学校 しんたつ図書室より

中野中学校 学校司書 門野さんより

中野中学校 学校司書 門野さんより

田島中学校 朗読図書(8月)

田島中学校 移動図書館スタート!

西九条小学校 9月1日(金)4年生、祝 図書館リニューアルオープン

西九条小学校 9月4日(月)学校図書館リニューアルオープン 図書委員会オープニングセレモニー

西九条小学校 9月7日(木)学校図書館だよりNo.4

桃陽小学校 図書の時間のお楽しみ

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【9月4日(月)】

田島南小学校 図書館のスペシャルプレゼント【9月26日(金):おはなし組み木「大きなかぶ」】1年1組

城北小学校 図書館だより 9月20日(水)

城北小学校 図書館だより 9月27日(水)

喜連西小学校 図書 2年2組 9月1日

茨田西小学校 火曜日は図書室がにぎわう日(9/26)

瓜破東小学校 本を読もう

瓜破東小学校 1年 ずかんでしらべてみよう!

喜連北小学校 1年1組 国語

新今宮小学校 こどもの本総選挙

旭東中学校 図書室

| 10:07 | 「学校日記」より |

| 2023/10/02 | 【授業支援】小学6年国語「味見読書」の取り組み |

|---|

阿倍野区苗代小学校

6年生が国語「イースター島にはなぜ森林がないのか」の単元のはじめに、味見読書に取り組みました。事前準備として、主幹学校司書の大見さんが、単元に関係する様々な種類の知識の本をクラスの人数分用意しました。

授業当日は、各グループに人数分の本(5~6冊)を配り、まずは1冊の本を3分ずつ集中して読みます。1冊読み終わったら、あらかじめ大見さんが作ったブックリストに感想をメモして隣の人に本を回し、順番に5~6冊全部の本を「味見」していきます。配られた本を次々に回しながら、全員が読み終わった後、グループのおすすめの本を発表しあいました。普段はなかなか手に取らない知識の本を、真剣なまなざしで黙々と読み込んでいく6年生の姿が見られました。

「味見読書」は、単元の学習に入る前に取り組むことで、児童が単元に関する基礎知識を学習の下準備として得られる機会になります(今回の単元ではモアイ像や環境問題など)。また、単元のまとめとして取り組めば、児童一人ひとりの興味から次の読書につながる取り組みともなります。子どもたちが知識の本に親しみながら、学力を伸ばしていくきっかけとなるのではないでしょうか。

| 16:13 | 学校図書館活用事例 |

| 2023/09/14 | 2023年8月 |

|---|

文の里中学校 図書室前掲示板を新しくしました!

桃陽小学校 休み時間の図書館

豊新小学校 図書室だよりNo2「銭天堂コーナー」

田島南小学校 図書館特設コーナー【8月31日(木)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【8月28日(月)】

桃陽小学校 休み時間の図書館

豊新小学校 図書室だよりNo2「銭天堂コーナー」

田島南小学校 図書館特設コーナー【8月31日(木)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【8月28日(月)】

| 10:06 | 「学校日記」より |

| 2023/08/09 | 2023年7月 |

|---|

中野中学校学校司書 門野さんより

横堤小学校 3年

鯰江中学校 昼休み2

高津小学校 学校図書館開放

大成小学校 学校図書館の「七夕飾り」

大成小学校 本の世界にふける

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【7月3日(月)】

田島南小学校 ふらっと図書館開館!!

文の里中学校 昼休みの図書室

東都島小学校 7月4日 図書館の時間!4年生

長居小学校 昼休みは図書館開放!

東桃谷小学校 7月の図書館掲示

城北小学校 図書館だより 7月6日(木)

難波元町小学校 7月7日(金) 3時間目

港南中学校 7月7日(金)昼休みの様子

東住吉中学校 夏を感じる本特集開催中!

大成小学校 学校図書館開放

金塚小学校 7月20日 夏休み初日

大正中央中学校 7/5 移動図書室

三稜中学校 昼休みの様子 7/5

住之江中学校 図書館

西九条小学校7月4日(火)学校図書館だよりNo.3をアップしました。

西九条小学校 7月6日(木)玄関のミニ掲示夏バージョン

佃小学校 本の読み聞かせ・図書委員会による紙芝居

中津小学校 夏休み図書館開放1

横堤小学校 3年

鯰江中学校 昼休み2

高津小学校 学校図書館開放

大成小学校 学校図書館の「七夕飾り」

大成小学校 本の世界にふける

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【7月3日(月)】

田島南小学校 ふらっと図書館開館!!

文の里中学校 昼休みの図書室

東都島小学校 7月4日 図書館の時間!4年生

長居小学校 昼休みは図書館開放!

東桃谷小学校 7月の図書館掲示

城北小学校 図書館だより 7月6日(木)

難波元町小学校 7月7日(金) 3時間目

港南中学校 7月7日(金)昼休みの様子

東住吉中学校 夏を感じる本特集開催中!

大成小学校 学校図書館開放

金塚小学校 7月20日 夏休み初日

大正中央中学校 7/5 移動図書室

三稜中学校 昼休みの様子 7/5

住之江中学校 図書館

西九条小学校7月4日(火)学校図書館だよりNo.3をアップしました。

西九条小学校 7月6日(木)玄関のミニ掲示夏バージョン

佃小学校 本の読み聞かせ・図書委員会による紙芝居

中津小学校 夏休み図書館開放1

| 12:16 | 「学校日記」より |

| 2023/07/12 | 2023年6月 |

|---|

西九条小学校 学校図書館だより

三軒家東小学校 6月1日(木)6月は食育月間

九条南小学校 【4年生】雨の日の図書室

大成小学校 【学校図書館】新しい本が入りました!

大成小学校 日本十進分類法

大成小学校 学校図書館と「NIE」

西九条小学校 6月6日(火)玄関のミニ掲示が変わりました。梅雨入りですね。

苗代小学校 キタ~!「とことこ旅する本屋さんだ!」

矢田東小学校 図書室

鯰江中学校 昼休み

友渕小学校分校 図書館開放(分校)

南田辺小学校 図書館より

鯰江中学校 昼休み2

文の里中学校 昼休みの図書室

鯰江中学校 昼休み

姫里小学校 読書の会 4年

墨江が丘中学校 図書館おすすめの本!

加賀屋小学校 加賀屋読書週間

高津小学校 6月22日(木) 委員会発表2【図書委員会】

南田辺小学校 図書室より

大成小学校 「主幹学校司書業務日誌」より

加賀屋小学校 加賀屋読書週間の二日目

中野中学校 学校司書 門野さんより

城北小学校 図書館だより 6月28日(水)

加賀屋小学校 加賀屋読書週間

姫里小学校 読書の会 3年

友渕小学校 図書館開放

加美南中学校 1年生 読書の取り組み

三軒家西小学校 1年生も~

苗代小学校 がんばっています!図書委員会!

神津小学校 図書館開放

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【6月12日(月)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【6月19日(月)】

育和小学校 子どもたちの手づくりポスター(その2)

加賀屋小学校 さあ、来週は「加賀屋読書週間」

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

瓜破北小学校 学校図書館

難波元町小学校 6月7日(水) 1時間目

東桃谷小学校 6月のおすすめ図書(図書委員会)

新北島小学校 お昼休みはぜひ図書室へ

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

城北小学校 図書館だより 6月14日(水)

北中島中学校 ライブラリーパーク開放しています!

矢田北小学校 6月の図書室

文の里中学校 放課後 図書室開放

神津小学校 6年!給食の時間~ブックトーク~

三軒家西小学校 みんなに読み聞かせ

三軒家東小学校 6月1日(木)6月は食育月間

九条南小学校 【4年生】雨の日の図書室

大成小学校 【学校図書館】新しい本が入りました!

大成小学校 日本十進分類法

大成小学校 学校図書館と「NIE」

西九条小学校 6月6日(火)玄関のミニ掲示が変わりました。梅雨入りですね。

苗代小学校 キタ~!「とことこ旅する本屋さんだ!」

矢田東小学校 図書室

鯰江中学校 昼休み

友渕小学校分校 図書館開放(分校)

南田辺小学校 図書館より

鯰江中学校 昼休み2

文の里中学校 昼休みの図書室

鯰江中学校 昼休み

姫里小学校 読書の会 4年

墨江が丘中学校 図書館おすすめの本!

加賀屋小学校 加賀屋読書週間

高津小学校 6月22日(木) 委員会発表2【図書委員会】

南田辺小学校 図書室より

大成小学校 「主幹学校司書業務日誌」より

加賀屋小学校 加賀屋読書週間の二日目

中野中学校 学校司書 門野さんより

城北小学校 図書館だより 6月28日(水)

加賀屋小学校 加賀屋読書週間

姫里小学校 読書の会 3年

友渕小学校 図書館開放

加美南中学校 1年生 読書の取り組み

三軒家西小学校 1年生も~

苗代小学校 がんばっています!図書委員会!

神津小学校 図書館開放

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【6月12日(月)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【6月19日(月)】

育和小学校 子どもたちの手づくりポスター(その2)

加賀屋小学校 さあ、来週は「加賀屋読書週間」

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

瓜破北小学校 学校図書館

難波元町小学校 6月7日(水) 1時間目

東桃谷小学校 6月のおすすめ図書(図書委員会)

新北島小学校 お昼休みはぜひ図書室へ

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

城北小学校 図書館だより 6月14日(水)

北中島中学校 ライブラリーパーク開放しています!

矢田北小学校 6月の図書室

文の里中学校 放課後 図書室開放

神津小学校 6年!給食の時間~ブックトーク~

三軒家西小学校 みんなに読み聞かせ

| 09:00 | 「学校日記」より |

| 2023/06/30 | 2023年5月 |

|---|

東住吉中学校 図書室「555キャンペーン」

三軒家西小学校 図書室にて

三軒家西小学校 図書室オリエンテーション

矢田北小学校 図書ボランティア 読み聞かせ会

新北野中学校 図書館開館

新北野中学校 図書館開館

新北野中学校 5月9日(火)

新北野中学校 5月16日(火)

新北野中学校 昼休みの図書館開館

新北野中学校 昼休み

茨田南小学校 図書室へ行こう!

大成小学校 学校図書館~読書環境の充実~

東生野中学校 図書館だより(5月2日)

田島中学校 朗読図書(5月1日)

成育小学校 3年 城東図書館見学

姫里小学校 図書館オリエンテーション

姫里小学校 図書館オリエンテーション

西中島小学校 図書館開放

西中島小学校 図書室にて(3年生)

矢田東小学校 図書室が開館します。

玉出中学校 5月9日(火曜日)それぞれの昼休み

東中学校 図書室~昼休み~

東中学校 図書室への誘い!

東中学校 図書館より新しく入った本です。【再掲します】

東中学校 学校元気アップ~図書室~

加島小学校 図書室には“楽しい”がいっぱい

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~5月2日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~5月2日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~5月2日~

焼野小学校 図書の時間(4年生) ~5月10日~

焼野小学校 図書の時間(4年生) ~5月10日~

南港桜小学校 5月16日学習の風景(1年生 図書)

旭陽中学校 学校図書館2(5月19日)

旭陽中学校 学校図書館(5月22日)

大淀中学校 1年生図書館オリエンテーション

豊新小学校 図書室だよりNo1

田島南小学校 図書室特設コーナー「ほじょ犬の日」にちなんで

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【5月8日(月)】

田島南小学校 5月学習参観【5月19日(金)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【5月22日(月)】

文の里中学校 5月10日 1年生図書館利用ガイダンス

文の里中学校 図書室がまもなく

文の里中学校 図書館がブレオープン

文の里中学校 図書室が開館しました

文の里中学校 赤本 入荷しました

文の里中学校 昼休みの図書室

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

鯰江中学校 昼の図書開館

鯰江中学校 昼休み

西九条小学校 学校図書館だより

高津小学校 学校図書館オリエンテーション

東粉浜小学校 学習のようす

滝川小学校 初めての図書館

柏里小学校 5年生図書館

扇町小学校 2年図書館見学

矢田北小学校 5月の図書室

長吉六反小学校 学校図書館

城北小学校 図書館だより 5月10日(水)

城北小学校 図書館だより 5月24日(水)

城北小学校 1年「読み聞かせ」5月29日(月)

城北小学校 図書館だより 5月31日(水)

新北島中学校 新北島中学校図書室だより 第1号

新北島中学校 図書室開館日

横堤小学校 1年

三軒家西小学校 図書室にて

三軒家西小学校 図書室オリエンテーション

矢田北小学校 図書ボランティア 読み聞かせ会

新北野中学校 図書館開館

新北野中学校 図書館開館

新北野中学校 5月9日(火)

新北野中学校 5月16日(火)

新北野中学校 昼休みの図書館開館

新北野中学校 昼休み

茨田南小学校 図書室へ行こう!

大成小学校 学校図書館~読書環境の充実~

東生野中学校 図書館だより(5月2日)

田島中学校 朗読図書(5月1日)

成育小学校 3年 城東図書館見学

姫里小学校 図書館オリエンテーション

姫里小学校 図書館オリエンテーション

西中島小学校 図書館開放

西中島小学校 図書室にて(3年生)

矢田東小学校 図書室が開館します。

玉出中学校 5月9日(火曜日)それぞれの昼休み

東中学校 図書室~昼休み~

東中学校 図書室への誘い!

東中学校 図書館より新しく入った本です。【再掲します】

東中学校 学校元気アップ~図書室~

加島小学校 図書室には“楽しい”がいっぱい

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~5月2日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~5月2日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~5月2日~

焼野小学校 図書の時間(4年生) ~5月10日~

焼野小学校 図書の時間(4年生) ~5月10日~

南港桜小学校 5月16日学習の風景(1年生 図書)

旭陽中学校 学校図書館2(5月19日)

旭陽中学校 学校図書館(5月22日)

大淀中学校 1年生図書館オリエンテーション

豊新小学校 図書室だよりNo1

田島南小学校 図書室特設コーナー「ほじょ犬の日」にちなんで

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【5月8日(月)】

田島南小学校 5月学習参観【5月19日(金)】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【5月22日(月)】

文の里中学校 5月10日 1年生図書館利用ガイダンス

文の里中学校 図書室がまもなく

文の里中学校 図書館がブレオープン

文の里中学校 図書室が開館しました

文の里中学校 赤本 入荷しました

文の里中学校 昼休みの図書室

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

南田辺小学校 図書室より

鯰江中学校 昼の図書開館

鯰江中学校 昼休み

西九条小学校 学校図書館だより

高津小学校 学校図書館オリエンテーション

東粉浜小学校 学習のようす

滝川小学校 初めての図書館

柏里小学校 5年生図書館

扇町小学校 2年図書館見学

矢田北小学校 5月の図書室

長吉六反小学校 学校図書館

城北小学校 図書館だより 5月10日(水)

城北小学校 図書館だより 5月24日(水)

城北小学校 1年「読み聞かせ」5月29日(月)

城北小学校 図書館だより 5月31日(水)

新北島中学校 新北島中学校図書室だより 第1号

新北島中学校 図書室開館日

横堤小学校 1年

| 15:16 | 「学校日記」より |

| 2023/05/23 | 2023年4月 |

|---|

相生中学校 2022年度相生中図書館貸出しベスト3

新北島中学校 図書館だより11

桜ノ宮小学校 Let's Try「図書館ガイダンス」1年生

大宮小学校 3年図書

旭陽中学校 旭陽中学校図書館

旭陽中学校 学校オリエンテーション1

旭陽中学校 学校オリエンテーション2

旭陽中学校 学校美化の推進

旭陽中学校 映画の原作を読んでみよう!(学校図書館)

旭陽中学校 読書の樹(学校図書館)

矢田北小学校 4月の図書室

矢田北小学校 図書 新しい図書の本が入りました!!

難波中学校 図書館だより4月号

三軒家西小学校 学校生活の様子

中野中学校 図書館司書 門野さんより

田島中学校 朗読図書(4月17日)

田島中学校 朗読図書(4月24日)

東住吉中学校 図書室の開館!

東住吉中学校 全学年の開館日

姫里小学校 「としょかんのつかいかた」1年

大領中学校 図書館の使用について

玉出中学校 4月21日(金曜日)昼休み図書館開放

東都島小学校 4月14日 1年図書館!毎週金曜に司書さん

東都島小学校 4月21日 図書館の使い方!1年生

十三小学校 1年生 国語「ほんが いっぱいあって うれしいな」(1)

十三小学校 1年生 国語「ほんが いっぱいあって うれしいな」(2)

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~4月18日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~4月18日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~4月18日~

中央小学校 図書室での学習

新北島中学校 図書館だより11

桜ノ宮小学校 Let's Try「図書館ガイダンス」1年生

大宮小学校 3年図書

旭陽中学校 旭陽中学校図書館

旭陽中学校 学校オリエンテーション1

旭陽中学校 学校オリエンテーション2

旭陽中学校 学校美化の推進

旭陽中学校 映画の原作を読んでみよう!(学校図書館)

旭陽中学校 読書の樹(学校図書館)

矢田北小学校 4月の図書室

矢田北小学校 図書 新しい図書の本が入りました!!

難波中学校 図書館だより4月号

三軒家西小学校 学校生活の様子

中野中学校 図書館司書 門野さんより

田島中学校 朗読図書(4月17日)

田島中学校 朗読図書(4月24日)

東住吉中学校 図書室の開館!

東住吉中学校 全学年の開館日

姫里小学校 「としょかんのつかいかた」1年

大領中学校 図書館の使用について

玉出中学校 4月21日(金曜日)昼休み図書館開放

東都島小学校 4月14日 1年図書館!毎週金曜に司書さん

東都島小学校 4月21日 図書館の使い方!1年生

十三小学校 1年生 国語「ほんが いっぱいあって うれしいな」(1)

十三小学校 1年生 国語「ほんが いっぱいあって うれしいな」(2)

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~4月18日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~4月18日~

焼野小学校 図書の時間(1年生) ~4月18日~

中央小学校 図書室での学習

| 16:30 | 「学校日記」より |

| 2023/04/14 | 2023年2月 |

|---|

新北島中学校 みみどく

中野中学校 学校司書 門野さんより

今津小学校 図書室も節分にちなんで

塩草立葉小学校 2月3日 おすすめ

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【2月6日(月)】

南港桜小学校 図書の時間 ~1年~

城北小学校 図書館だより 2月1日(水)

相生中学校 図書館だより2月号、図書館入口掲示板

塩草立葉小学校 2月9日 ありがとうございます

田島中学校 2月6日(月)の朗読図書

田島中学校 今週の朗読図書 2月13日(月)

新北島中学校 図書館だより11

中野中学校 学校司書 門野さんより

今津小学校 図書室も節分にちなんで

塩草立葉小学校 2月3日 おすすめ

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【2月6日(月)】

南港桜小学校 図書の時間 ~1年~

城北小学校 図書館だより 2月1日(水)

相生中学校 図書館だより2月号、図書館入口掲示板

塩草立葉小学校 2月9日 ありがとうございます

田島中学校 2月6日(月)の朗読図書

田島中学校 今週の朗読図書 2月13日(月)

新北島中学校 図書館だより11

| 14:00 | 「学校日記」より |

| 2023/02/14 | 2023年1月 |

|---|

横堤小学校 6年生の活動一図書

塩草立葉小学校 1月11日 ありがとうございます

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 1月12日 ありがとうございます

桃陽小学校 図書委員会の活動

城北小学校 図書館だより 1月11日(水)

中野小学校 図書 2年

中野小学校 学校図書館

三津屋小学校 読書活動

田辺中学校 図書室の様子 1月13日(金)

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【1月16日(月)】

三軒家西小学校 子どもたちは、本が大好き!

中野中学校 学校司書 門野さんより

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 1月19日 ありがとうございます

大成小学校 久しぶりに…「学校図書館」の様子

田島中学校 今週の朗読図書 1月16日(月)

相生中学校 図書館だより1月号

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【1月23日(月)】

田島中学校 今週の朗読図書 1月23日(月)

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 1月26日 ありがとうございます

大成小学校 学校図書館にて… 「主幹学校司書による読み聞かせ」

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【1月30日(月)】

田島中学校 今週の朗読図書 1月30日(月)

塩草立葉小学校 1月11日 ありがとうございます

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 1月12日 ありがとうございます

桃陽小学校 図書委員会の活動

城北小学校 図書館だより 1月11日(水)

中野小学校 図書 2年

中野小学校 学校図書館

三津屋小学校 読書活動

田辺中学校 図書室の様子 1月13日(金)

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【1月16日(月)】

三軒家西小学校 子どもたちは、本が大好き!

中野中学校 学校司書 門野さんより

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 1月19日 ありがとうございます

大成小学校 久しぶりに…「学校図書館」の様子

田島中学校 今週の朗読図書 1月16日(月)

相生中学校 図書館だより1月号

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【1月23日(月)】

田島中学校 今週の朗読図書 1月23日(月)

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 1月26日 ありがとうございます

大成小学校 学校図書館にて… 「主幹学校司書による読み聞かせ」

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【1月30日(月)】

田島中学校 今週の朗読図書 1月30日(月)

| 14:12 | 「学校日記」より |

| 2023/01/16 | 2022年12月 |

|---|

塩草立葉小学校 12月1日 ありがとうございます

東小橋小学校 3年ー図書

東桃谷小学校 12月図書館掲示

田辺中学校 今日の図書室 12月2日(金)

南田辺小学校 読み聞かせ 1年生

佃小学校 はらぺこあおむし

海老江西小学校 12月6日 学校図書館にて

新北島中学校 みみどく

中野中学校 学校司書 門野さんより

塩草立葉小学校 12月8日 小前先生

姫里小学校 読書の会 2年

豊崎小学校 12月8日「よみきかせの時間」

大成小学校 最近の「学校図書館」の様子

相生中学校 図書館に百人一首コーナーを作りました

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 12月15日 ありがとうございます

田島中学校 12月の朗読(図書室より)

新北島中学校 みみどく

中野中学校 学校司書 門野さんより

塩草立葉小学校 12月22日 小前先生

田島中学校 12月の朗読(図書室より)

難波中学校 新たに返却ボックスを追加しました

難波中学校 図書館だより(冬休み特集号)

田島南小学校 図書室の特設コーナー(南極について知ろう!)【12月19日(月)】

城北小学校 図書館だより 12月14日(水)

城北小学校 3年「読み聞かせ」12月21日(水)

城北小学校 図書館だより 12月26日(月)

東小橋小学校 3年ー図書

東桃谷小学校 12月図書館掲示

田辺中学校 今日の図書室 12月2日(金)

南田辺小学校 読み聞かせ 1年生

佃小学校 はらぺこあおむし

海老江西小学校 12月6日 学校図書館にて

新北島中学校 みみどく

中野中学校 学校司書 門野さんより

塩草立葉小学校 12月8日 小前先生

姫里小学校 読書の会 2年

豊崎小学校 12月8日「よみきかせの時間」

大成小学校 最近の「学校図書館」の様子

相生中学校 図書館に百人一首コーナーを作りました

新北島中学校 みみどく

塩草立葉小学校 12月15日 ありがとうございます

田島中学校 12月の朗読(図書室より)

新北島中学校 みみどく

中野中学校 学校司書 門野さんより

塩草立葉小学校 12月22日 小前先生

田島中学校 12月の朗読(図書室より)

難波中学校 新たに返却ボックスを追加しました

難波中学校 図書館だより(冬休み特集号)

田島南小学校 図書室の特設コーナー(南極について知ろう!)【12月19日(月)】

城北小学校 図書館だより 12月14日(水)

城北小学校 3年「読み聞かせ」12月21日(水)

城北小学校 図書館だより 12月26日(月)

| 17:06 | 「学校日記」より |

| 2022/12/05 | 2022年11月 |

|---|

すみれ小学校 読書週間が始まりました

新北島中学校 みみどく

放出中学校 2年 職業講話

南港桜小学校 小教研学級活動部授業研究会 ~1年~

大成小学校 小学生新聞3誌 配架 【学校図書館】

大成小学校 新しい本が入りました!【学校図書館】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【11月7日(月)】

田島中学校 今週の朗読図書 11月7日(月)

港中学校 11/11 図書館リニューアルに向けて整備中

田島中学校 今週の朗読図書 11月14日(月)

瑞光中学校 11月学校図書館開館カレンダー&第76回「読書週間」

新北島中学校 みみどく

西九条小学校 アニマシオン

城北小学校 図書館だより 11月16日(水)

神津小学校 図書室で何をしているのでしょう?

田島中学校 今週の朗読図書 11月21日(月)

三軒家西小学校 アニマシオンから

田島中学校 今週の朗読図書 11月28日(月)

新北島中学校 みみどく

相生中学校図書館だより11月号

塩草立葉小学校 11月10日ありがとうございます

昭和中学校 新刊本の紹介

姫里小学校 読書の会 1年

大淀中学校 図書館

新北島中学校 みみどく

放出中学校 2年 職業講話

南港桜小学校 小教研学級活動部授業研究会 ~1年~

大成小学校 小学生新聞3誌 配架 【学校図書館】

大成小学校 新しい本が入りました!【学校図書館】

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【11月7日(月)】

田島中学校 今週の朗読図書 11月7日(月)

港中学校 11/11 図書館リニューアルに向けて整備中

田島中学校 今週の朗読図書 11月14日(月)

瑞光中学校 11月学校図書館開館カレンダー&第76回「読書週間」

新北島中学校 みみどく

西九条小学校 アニマシオン

城北小学校 図書館だより 11月16日(水)

神津小学校 図書室で何をしているのでしょう?

田島中学校 今週の朗読図書 11月21日(月)

三軒家西小学校 アニマシオンから

田島中学校 今週の朗読図書 11月28日(月)

新北島中学校 みみどく

相生中学校図書館だより11月号

塩草立葉小学校 11月10日ありがとうございます

昭和中学校 新刊本の紹介

姫里小学校 読書の会 1年

大淀中学校 図書館

| 18:45 | 「学校日記」より |

| 2022/11/14 | 2022年10月 |

|---|

横堤小学校 学校図書館

田島中学校 今週の朗読図書 10月3日(月)

矢田北小学校 図書室 本の紹介コーナー

田島南小学校 図書室の特設コーナー(星新一 ショートショート)

田島南小学校 図書室の特設コーナー(ノーベル賞)

中野中学校 学校司書 門野さんより

大淀中学校 図書館

新北島中学校 みみどく

城北小学校 図書館だより 10月5日(水)

天下茶屋小学校 図書室整備

塩草立葉小学校 10月6日 ありがとうございます

南田辺小学校 読み聞かせ 1年

南田辺小学校 図書館の様子

城北小学校 図書館だより 10月12日(水)

田島中学校 今週の朗読図書 10月17日(月)

新北島中学校 みみどく

新北島中学校 みみどく

天下茶屋小学校 読書週間

東桃谷小学校 絵本の読み聞かせ

東小橋小学校 1年ー図書

鶴見橋中学校 図書室 小中連携

鶴見橋中学校 多文化学級の取組 10月20日(木)

大成小学校 「児童朝会(ビデオ朝会)」【読書週間】

中野小学校 2年 学級活動

塩草立葉小学校 10月13日 ありがとうございます

相生中学校 図書館だより10月号

矢田北小学校 1年 図書の時間

塩草立葉小学校 10月20日 ありがとうございます

横堤小学校 4年生の学習一図書

塩草立葉小学校 10月27日 ありがとうございます

田島中学校 今週の朗読図書 10月3日(月)

矢田北小学校 図書室 本の紹介コーナー

田島南小学校 図書室の特設コーナー(星新一 ショートショート)

田島南小学校 図書室の特設コーナー(ノーベル賞)

中野中学校 学校司書 門野さんより

大淀中学校 図書館

新北島中学校 みみどく

城北小学校 図書館だより 10月5日(水)

天下茶屋小学校 図書室整備

塩草立葉小学校 10月6日 ありがとうございます

南田辺小学校 読み聞かせ 1年

南田辺小学校 図書館の様子

城北小学校 図書館だより 10月12日(水)

田島中学校 今週の朗読図書 10月17日(月)

新北島中学校 みみどく

新北島中学校 みみどく

天下茶屋小学校 読書週間

東桃谷小学校 絵本の読み聞かせ

東小橋小学校 1年ー図書

鶴見橋中学校 図書室 小中連携

鶴見橋中学校 多文化学級の取組 10月20日(木)

大成小学校 「児童朝会(ビデオ朝会)」【読書週間】

中野小学校 2年 学級活動

塩草立葉小学校 10月13日 ありがとうございます

相生中学校 図書館だより10月号

矢田北小学校 1年 図書の時間

塩草立葉小学校 10月20日 ありがとうございます

横堤小学校 4年生の学習一図書

塩草立葉小学校 10月27日 ありがとうございます

| 13:12 | 「学校日記」より |

| 2022/10/13 | 2022年9月 |

|---|

城北小学校 1年 国語科「としょのじかん」 8月31日(水)

塩草立葉小学校 9月1日 1年

田島南小学校 図書館の本の紹介コーナーで「防災」を学ぼう!【9月1日(木)】1

田島南小学校 図書館の本の紹介コーナーで「防災」を学ぼう!【9月1日(木)】2

東粉浜小学校 図書室の紹介

難波中学校 図書室

大成小学校 「主幹学校司書業務日誌」より

天下茶屋小学校 読書の時間

相生中学校 9月図書館だより・図書館開館カレンダー

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【9月5日(月)】

矢田北小学校 図書室 環境整備

難波中学校 図書館へ行こう!

田辺中学校 昼休みの図書室 9月6日(火)

田島中学校 朗読図書 9月5日(月)

中野中学校 学校司書 門野さんより

大成小学校 学校図書館 秋の掲示物

横堤小学校 3年生の学習一図書

塩草立葉小学校 9月8日 滝感謝

田辺中学校 3年生 ブックトークだより

田辺中学校 今日の図書室 9月8日(木)

東桃谷小学校 9月図書館掲示

横堤小学校 学校図書館

田島南小学校 月曜日の読み聞かせ放送【9月12日(月)昼休み お話で世界旅行】

新北島中学校 みみどく

城北小学校 1年 図書の時間 9月14日(水)

城北小学校 図書館だより 9月14日(水)

田島中学校 今週の朗読図書 9月12日(月)

山之内小学校 重力って… ~4年生図書~

田島南小学校 図書館に行こう!【9月15日(木):敬老の日の図書紹介コーナー】

新北島中学校 そうだ!図書館に行こう!

矢田北小学校 9月の図書室

新北島中学校 みみどく

中野中学校 学校司書 門野さんより

西九条小学校 学校図書館の様子

加賀屋小学校 今日は 図書館開放の木曜日

矢田北小学校 4年 図書の時間

山之内小学校 便利ものを便利につかう! ~4年生国語~

田島中学校 今週の朗読図書 9月26日(月)

矢田北小学校 図書室 環境整備

横堤小学校 1年生の学習一図書

南田辺小学校 図書館

塩草立葉小学校 9月29日 ありがとうございます

城北小学校 図書館だより 9月28日(水)

泉尾東小学校 図書館開放

新北島中学校 みみどく

新北島中学校 みみどく

天王寺小学校 2年生 読み聞かせ

矢田中学校 図書室用図書を購入しました。

田辺中学校 明日は中秋の名月

難波中学校 ブックトーク

塩草立葉小学校 9月1日 1年

田島南小学校 図書館の本の紹介コーナーで「防災」を学ぼう!【9月1日(木)】1

田島南小学校 図書館の本の紹介コーナーで「防災」を学ぼう!【9月1日(木)】2

東粉浜小学校 図書室の紹介

難波中学校 図書室

大成小学校 「主幹学校司書業務日誌」より

天下茶屋小学校 読書の時間

相生中学校 9月図書館だより・図書館開館カレンダー

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【9月5日(月)】

矢田北小学校 図書室 環境整備

難波中学校 図書館へ行こう!

田辺中学校 昼休みの図書室 9月6日(火)

田島中学校 朗読図書 9月5日(月)

中野中学校 学校司書 門野さんより

大成小学校 学校図書館 秋の掲示物

横堤小学校 3年生の学習一図書

塩草立葉小学校 9月8日 滝感謝

田辺中学校 3年生 ブックトークだより

田辺中学校 今日の図書室 9月8日(木)

東桃谷小学校 9月図書館掲示

横堤小学校 学校図書館

田島南小学校 月曜日の読み聞かせ放送【9月12日(月)昼休み お話で世界旅行】

新北島中学校 みみどく

城北小学校 1年 図書の時間 9月14日(水)

城北小学校 図書館だより 9月14日(水)

田島中学校 今週の朗読図書 9月12日(月)

山之内小学校 重力って… ~4年生図書~

田島南小学校 図書館に行こう!【9月15日(木):敬老の日の図書紹介コーナー】

新北島中学校 そうだ!図書館に行こう!

矢田北小学校 9月の図書室

新北島中学校 みみどく

中野中学校 学校司書 門野さんより

西九条小学校 学校図書館の様子

加賀屋小学校 今日は 図書館開放の木曜日

矢田北小学校 4年 図書の時間

山之内小学校 便利ものを便利につかう! ~4年生国語~

田島中学校 今週の朗読図書 9月26日(月)

矢田北小学校 図書室 環境整備

横堤小学校 1年生の学習一図書

南田辺小学校 図書館

塩草立葉小学校 9月29日 ありがとうございます

城北小学校 図書館だより 9月28日(水)

泉尾東小学校 図書館開放

新北島中学校 みみどく

新北島中学校 みみどく

天王寺小学校 2年生 読み聞かせ

矢田中学校 図書室用図書を購入しました。

田辺中学校 明日は中秋の名月

難波中学校 ブックトーク

| 15:06 | 「学校日記」より |

| 2022/09/12 | 2022年8月 |

|---|

四貫島小学校 図書館に本をいただきました 8月9日

西九条小学校 図書館開放

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【8月29日(月)】

矢田北小学校 8月の図書室

中野中学校 図書館司書 門野さんより

新北島中学校 みみどく

大正東中学校 図書室の図書が電算化しました!

大宮小学校 図書室前に

西九条小学校 図書館開放

田島南小学校 お話で世界旅行(お昼の読み聞かせ)【8月29日(月)】

矢田北小学校 8月の図書室

中野中学校 図書館司書 門野さんより

新北島中学校 みみどく

大正東中学校 図書室の図書が電算化しました!

大宮小学校 図書室前に

| 13:11 | 「学校日記」より |

| 2022/08/08 | 2022年7月 |

|---|

啓発小学校 第1回 辞書引き大会開催!

田辺中学校 3年国語ブックトーク 7月1日(金)

西九条小学校 学校図書館 6月食育月間

矢田北小学校 図書補助員 読み聞かせ

田島南小学校 平和に関する図書【6月~7月:沖縄慰霊の日から】1

田島南小学校 平和に関する図書【6月~7月:沖縄慰霊の日から】2

深江小学校 7/6 夏休み課題図書についてのブックトーク

中野中学校 学校司書 門野さんから 皆様へ

塩草立葉小学校 7月7日 ありがとうございます

中野小学校 平和集会・平和学習

田島中学校 朗読図書 7月4日(月)

田辺中学校 東住吉区学校司書研修会 7月7日(木)

山之内小学校 図書館新聞 第一号

山之内小学校 5年

難波中学校 図書館へ行こう!

田島南小学校 本で世界旅行【7月11日(月)】

難波中学校 ブックトーク

大江小学校 7/12(火)_2年生の学習

塩草立葉小学校 7月12日 ありがとうございます

中野中学校 学校図書館司書 門野さんより

塩草立葉小学校 7月14日 読み聞かせの会 1/4

常盤小学校 蔵書点検(7月15日)

菅原小学校 6年生☆国語科

相生中学校 図書館より

大成小学校 今日の「学校図書館開放」

塩草立葉小学校 7月21日 ありがちゅう~

西九条小学校 図書館開放

中央小学校 夏休みの図書館開放 3

難波中学校 蔵書点検作業

中央小学校 夏休みの図書館開放 10

大成小学校 今日の「学校図書館開放」

田辺中学校 図書室の整備

田辺中学校 3年生 授業の様子 7月1日(金)

横堤小学校 4年生の学習一図書

横堤小学校 図書活動

三軒家西小学校 戦争を知る

三軒家西小学校 戦争を知る2

三軒家西小学校 戦争を知る3

矢田北小学校 7月の図書室

加賀屋小学校 図書館のようす

東小橋小学校 6年ー図書

大宮小学校 図書室に

田辺中学校 3年国語ブックトーク 7月1日(金)

西九条小学校 学校図書館 6月食育月間

矢田北小学校 図書補助員 読み聞かせ

田島南小学校 平和に関する図書【6月~7月:沖縄慰霊の日から】1

田島南小学校 平和に関する図書【6月~7月:沖縄慰霊の日から】2

深江小学校 7/6 夏休み課題図書についてのブックトーク

中野中学校 学校司書 門野さんから 皆様へ

塩草立葉小学校 7月7日 ありがとうございます

中野小学校 平和集会・平和学習

田島中学校 朗読図書 7月4日(月)

田辺中学校 東住吉区学校司書研修会 7月7日(木)

山之内小学校 図書館新聞 第一号

山之内小学校 5年

難波中学校 図書館へ行こう!

田島南小学校 本で世界旅行【7月11日(月)】

難波中学校 ブックトーク

大江小学校 7/12(火)_2年生の学習

塩草立葉小学校 7月12日 ありがとうございます

中野中学校 学校図書館司書 門野さんより

塩草立葉小学校 7月14日 読み聞かせの会 1/4

常盤小学校 蔵書点検(7月15日)

菅原小学校 6年生☆国語科

相生中学校 図書館より

大成小学校 今日の「学校図書館開放」

塩草立葉小学校 7月21日 ありがちゅう~

西九条小学校 図書館開放

中央小学校 夏休みの図書館開放 3

難波中学校 蔵書点検作業

中央小学校 夏休みの図書館開放 10

大成小学校 今日の「学校図書館開放」

田辺中学校 図書室の整備

田辺中学校 3年生 授業の様子 7月1日(金)

横堤小学校 4年生の学習一図書

横堤小学校 図書活動

三軒家西小学校 戦争を知る

三軒家西小学校 戦争を知る2

三軒家西小学校 戦争を知る3

矢田北小学校 7月の図書室

加賀屋小学校 図書館のようす

東小橋小学校 6年ー図書

大宮小学校 図書室に

| 17:02 | 「学校日記」より |

| 2022/07/19 | 2022年6月 |

|---|

中野中学校 学校司書 門野さんより

大桐小学校 6/1 5年生通信 NO.4

大開小学校 1年生

塩草立葉小学校 6月2日 ありがとうございます

玉造小学校 図書館に行こう!

豊崎小学校 6月2日 「読み聞かせ」《国語》【3年生】

桃陽小学校 大きく育て 読書の木

田島南小学校 テーマ読書のコーナーが新しくなりました【6月7日(火)】

矢田北小学校 6月の図書室

中野中学校 学校司書 門野さんから 皆様へ

塩草立葉小学校 6月9日 ありがとうございます

大成小学校 学校図書館 探検 「掲示物あれこれ」

東生野中学校 図書館だより(6月10日)

姫里小学校 読書の会 2年

塩草立葉小学校 6月16日 朝の読み聞かせ 1/3

塩草立葉小学校 6月16日 小前先生

田島南小学校 月曜日の読み聞かせ放送【6月20日(月)昼休み】

田島中学校 朗読図書 6月21日(月)

中野中学校 学校司書 門野さんより

生魂小学校 1年 図書の時間

塩草立葉小学校 6月23日 すてきなアジサイ

大隅東小学校 図書ボランティアさん

田島中学校 6月23日(沖縄慰霊の日)の朗読 6月23日(木)

田島南小学校 お昼の読み聞かせ(特別編)【6月23日(木):沖縄慰霊の日】

鯰江東小学校 学校の中の図書室

中野中学校 図書館司書 門野さんより

中泉尾小学校 06/29 みんな大好き学校図書館

田島中学校 朗読図書 6月27日(月)

田島南小学校 課題図書コーナーができました!【6月30日(木)】

塩草立葉小学校 6月30日 ありがとうございます

相生中学校 図書館お楽しみ企画

中野中学校 学校図書館開放日でした

田辺中学校 図書室前の掲示物

天下茶屋小学校 読み聞かせ 2年

天下茶屋小学校 読書 5年

中央小学校 休み時間の図書室

大成小学校 学校図書館で読書中(2年生)

大成小学校 明日から7月! 学校図書館では…

清水小学校 1年生 図書

横堤小学校 1年生の学習一図書

横堤小学校 1年生の活動一図書

横堤小学校 2年生の学習一図書

横堤小学校 4年生の学習一図書

新北島中学校 みみどく

新北島中学校 みみどく

城北小学校 1年生 図書 6月29日(水)

城北小学校 図書館だより 6月29日(水)

長原小学校 これ読みます!

大桐小学校 6/1 5年生通信 NO.4

大開小学校 1年生

塩草立葉小学校 6月2日 ありがとうございます

玉造小学校 図書館に行こう!

豊崎小学校 6月2日 「読み聞かせ」《国語》【3年生】

桃陽小学校 大きく育て 読書の木

田島南小学校 テーマ読書のコーナーが新しくなりました【6月7日(火)】

矢田北小学校 6月の図書室

中野中学校 学校司書 門野さんから 皆様へ

塩草立葉小学校 6月9日 ありがとうございます

大成小学校 学校図書館 探検 「掲示物あれこれ」

東生野中学校 図書館だより(6月10日)

姫里小学校 読書の会 2年

塩草立葉小学校 6月16日 朝の読み聞かせ 1/3

塩草立葉小学校 6月16日 小前先生

田島南小学校 月曜日の読み聞かせ放送【6月20日(月)昼休み】

田島中学校 朗読図書 6月21日(月)

中野中学校 学校司書 門野さんより

生魂小学校 1年 図書の時間

塩草立葉小学校 6月23日 すてきなアジサイ

大隅東小学校 図書ボランティアさん

田島中学校 6月23日(沖縄慰霊の日)の朗読 6月23日(木)

田島南小学校 お昼の読み聞かせ(特別編)【6月23日(木):沖縄慰霊の日】

鯰江東小学校 学校の中の図書室

中野中学校 図書館司書 門野さんより

中泉尾小学校 06/29 みんな大好き学校図書館

田島中学校 朗読図書 6月27日(月)

田島南小学校 課題図書コーナーができました!【6月30日(木)】

塩草立葉小学校 6月30日 ありがとうございます

相生中学校 図書館お楽しみ企画

中野中学校 学校図書館開放日でした

田辺中学校 図書室前の掲示物

天下茶屋小学校 読み聞かせ 2年

天下茶屋小学校 読書 5年

中央小学校 休み時間の図書室

大成小学校 学校図書館で読書中(2年生)

大成小学校 明日から7月! 学校図書館では…

清水小学校 1年生 図書

横堤小学校 1年生の学習一図書

横堤小学校 1年生の活動一図書

横堤小学校 2年生の学習一図書

横堤小学校 4年生の学習一図書

新北島中学校 みみどく

新北島中学校 みみどく

城北小学校 1年生 図書 6月29日(水)

城北小学校 図書館だより 6月29日(水)

長原小学校 これ読みます!

| 11:37 | 「学校日記」より |

| 2022/06/09 | 2022年5月 |

|---|

山之内小学校 5年生 図書

玉造小学校 図書館オリエンテーション

大隅東小学校 図書室

矢田北小学校 矢田北小学校の図書館です!!

山之内小学校 図書クイズde『結』 ~4年生図書~

難波中学校 図書室へ行こう

天下茶屋小学校 少しずつ

伝法小学校 本日の学習(5月12日・木曜日)

天下茶屋小学校 読書活動

相生中学校 図書館だより

相生中学校 相生中学校ベストブック本棚

相生中学校 5月の図書館だより

大成小学校 学校図書館に配架している新聞3紙

南百済小学校 1年 読み聞かせとアサガオの観察

滝川小学校 2年 図書の時間

築港小学校 3年図書館での様子(5月13日)

築港小学校 1年生 学校図書館(5月20日金曜日)

大淀小学校 5年生 図書オリエンテーリング

大淀小学校 3年生 図書館へGO!

南大江小学校 1年 学習のようす

中野小学校 今日の授業風景 1年

玉造小学校 図書館オリエンテーション

大隅東小学校 図書室

矢田北小学校 矢田北小学校の図書館です!!

山之内小学校 図書クイズde『結』 ~4年生図書~

難波中学校 図書室へ行こう

天下茶屋小学校 少しずつ

伝法小学校 本日の学習(5月12日・木曜日)

天下茶屋小学校 読書活動

相生中学校 図書館だより

相生中学校 相生中学校ベストブック本棚

相生中学校 5月の図書館だより

大成小学校 学校図書館に配架している新聞3紙

南百済小学校 1年 読み聞かせとアサガオの観察

滝川小学校 2年 図書の時間

築港小学校 3年図書館での様子(5月13日)

築港小学校 1年生 学校図書館(5月20日金曜日)

大淀小学校 5年生 図書オリエンテーリング

大淀小学校 3年生 図書館へGO!

南大江小学校 1年 学習のようす

中野小学校 今日の授業風景 1年

| 15:32 | 「学校日記」より |

| 2022/05/11 | 2022年4月 |

|---|

長原小学校 本の世界!

大和田小学校 児童委員会活動

瓜破東小学校 豊かな読書活動をめざして

田辺中学校 図書室の利用について 4月13日(水)

天下茶屋小学校 学校司書

桃陽小学校 図書の時間

塩草立葉小学校 4月14日 小前先生

大成小学校 今日の1年生シリーズ(NO.2)「初めての学校図書館」

天王寺小学校 今日の学習

吉野小学校 初めての図書館(1年)

姫里小学校 図書館オリエンテーション 2年

今里小学校 国語科 図書館に行こう

今里小学校 3年 図書

三軒家西小学校 図書室オリエンテーリング

桃陽小学校 休み時間の図書館開放

田辺中学校 昼休みの図書室 4月19日(火)

難波中学校 図書館へ行こう!

横堤小学校 6年生の学習一図書館について

西九条小学校 図書館開放

大成小学校 魅力的な学校図書館に!「主幹学校司書」の週4日配置

中野中学校 学校司書 門野さんから 皆様へ

北稜中学校 1年生 国語

栄小学校 「朝読ボランティア」さんによる読み聞かせ

塩草立葉小学校 4月21日 小前先生

横堤小学校 2年生の学習一図書

難波中学校 図書室に行こう!

姫里小学校 図書館オリエンテーション 3年

菅原小学校 図書館へ行こう!!

田辺中学校 今日の図書室 4月22日(金)

五条小学校 4年生 図書館での読み聞かせ

日吉小学校 図書室がリニューアル!

難波中学校 図書室を利用しよう

塩草立葉小学校 4月28日 小前先生

大成小学校 「主幹学校司書」木戸仁美さん

大江小学校 4/12(火)2年「図書」の時間

山之内小学校 みんなに本を楽しんでもらえるように! ~図書委員会~

東粉浜小学校 図書室にて

長吉西中学校 本日、図書室開館しています。(月~金曜日)

東粉浜小学校 昼休み 図書館開放

長吉西中学校 図書室での授業

八幡屋小学校 4月21日(木) 5年図書

東粉浜小学校 図書館開放

田辺中学校 いじめについて考える日について

八幡屋小学校 4月28日(木) 1年図書~1

鶴見橋中学校 図書室オリエンテーション

築港小学校 3年生 図書館オリエンテーション(4月22日金曜日)

東小橋小学校 6年ー図書

大宮小学校 学校図書館

大和田小学校 児童委員会活動

瓜破東小学校 豊かな読書活動をめざして

田辺中学校 図書室の利用について 4月13日(水)

天下茶屋小学校 学校司書

桃陽小学校 図書の時間

塩草立葉小学校 4月14日 小前先生

大成小学校 今日の1年生シリーズ(NO.2)「初めての学校図書館」

天王寺小学校 今日の学習

吉野小学校 初めての図書館(1年)

姫里小学校 図書館オリエンテーション 2年

今里小学校 国語科 図書館に行こう

今里小学校 3年 図書

三軒家西小学校 図書室オリエンテーリング

桃陽小学校 休み時間の図書館開放

田辺中学校 昼休みの図書室 4月19日(火)

難波中学校 図書館へ行こう!

横堤小学校 6年生の学習一図書館について

西九条小学校 図書館開放

大成小学校 魅力的な学校図書館に!「主幹学校司書」の週4日配置

中野中学校 学校司書 門野さんから 皆様へ

北稜中学校 1年生 国語

栄小学校 「朝読ボランティア」さんによる読み聞かせ

塩草立葉小学校 4月21日 小前先生

横堤小学校 2年生の学習一図書

難波中学校 図書室に行こう!

姫里小学校 図書館オリエンテーション 3年

菅原小学校 図書館へ行こう!!

田辺中学校 今日の図書室 4月22日(金)

五条小学校 4年生 図書館での読み聞かせ

日吉小学校 図書室がリニューアル!

難波中学校 図書室を利用しよう

塩草立葉小学校 4月28日 小前先生

大成小学校 「主幹学校司書」木戸仁美さん

大江小学校 4/12(火)2年「図書」の時間

山之内小学校 みんなに本を楽しんでもらえるように! ~図書委員会~

東粉浜小学校 図書室にて

長吉西中学校 本日、図書室開館しています。(月~金曜日)

東粉浜小学校 昼休み 図書館開放

長吉西中学校 図書室での授業

八幡屋小学校 4月21日(木) 5年図書

東粉浜小学校 図書館開放

田辺中学校 いじめについて考える日について

八幡屋小学校 4月28日(木) 1年図書~1

鶴見橋中学校 図書室オリエンテーション

築港小学校 3年生 図書館オリエンテーション(4月22日金曜日)

東小橋小学校 6年ー図書

大宮小学校 学校図書館

| 17:19 | 「学校日記」より |

| 2022/05/11 | 2022年3月 |

|---|

| 17:13 | 「学校日記」より |

| 2022/03/10 | 2022年2月 |

|---|

中野中学校 本日、図書室開館しています。(毎週水曜日)

田島中学校 朗読図書 1月31日(月)

難波中学校 ブックトークを行いました

日本橋小中一貫校 中学校図書館の利用者が増えています!

喜連北小学校 図書室からのメッセージ

塩草立葉小学校 2月10日 小前先生

中野中学校 本日。図書室開館しています(毎週水曜日)2月9日分

塩草立葉小学校 2月15日 ありがとうございます

日本橋小中一貫校 本に親しもう!

十三中学校 図書室開館

南市岡小学校 1年生 図書の時間

中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

横堤小学校 1年生の学習-読書活動

塩草立葉小学校 2月17日 ありがとうございます

姫里小学校 読書の会1年

塩草立葉小学校 2月24日 小前先生

天王寺小学校 授業の様子

大宮小学校 図書掲示1

大宮小学校 図書掲示2

大宮小学校 図書掲示3

田島中学校 朗読図書 1月31日(月)

難波中学校 ブックトークを行いました

日本橋小中一貫校 中学校図書館の利用者が増えています!

喜連北小学校 図書室からのメッセージ

塩草立葉小学校 2月10日 小前先生

中野中学校 本日。図書室開館しています(毎週水曜日)2月9日分

塩草立葉小学校 2月15日 ありがとうございます

日本橋小中一貫校 本に親しもう!

十三中学校 図書室開館

南市岡小学校 1年生 図書の時間

中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

横堤小学校 1年生の学習-読書活動

塩草立葉小学校 2月17日 ありがとうございます

姫里小学校 読書の会1年

塩草立葉小学校 2月24日 小前先生

天王寺小学校 授業の様子

大宮小学校 図書掲示1

大宮小学校 図書掲示2

大宮小学校 図書掲示3

| 16:20 | 「学校日記」より |

| 2022/02/08 | 2022年1月 |

|---|

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 塩草立葉小学校 1月13日 ありがとうございます

- 田島中学校 図書館deおみくじ

- 田島中学校 朗読図書 1月17日(月)

- 大淀中学校 図書館より

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 塩草立葉小学校 1月20日 小前先生

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 巽小学校 学校図書館

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 東都島小学校 1月28日 2年読書!図書室で

| 14:02 | 「学校日記」より |

| 2022/01/11 | 2021年12月 |

|---|

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 深江小学校 読書活動

- 塩草立葉小学校 12月2日 小前先生

- 日本橋小中一貫校 図書館利用生徒が増えています ~ 中学校

- 田島中学校 朗読図書 12月6日(月)

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 塩草立葉小学校 12月9日 小前先生

- 九条東小学校 図書の時間(2年)

- 九条東小学校 いよいよ図書室デビューです

- 巽南小学校 12/9 今日の授業風景4

- 姫里小学校 読書の会 6年

- 塩草立葉小学校 12月13日 図書室のすてきなディスプレイ

- 平野北中学校 新しい本が入りました!

- 田島中学校 朗読図書 12月13日(月)

- 高倉中学校 読み聞かせ

- 宝栄小学校 今日の学校生活

- 塩草立葉小学校 12月16日 読み聞かせの会 2/5

- 中野中学校 本日、図書館開館しています(毎週水曜日)

- むくのき学園 2年 授業の様子

- 田島中学校 朗読図書 12月20日(月)

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 大成小学校 学校探検シリーズ(その8)「学校図書館」

- 塩草立葉小学校 12月23日 ありがとうございます

| 10:45 | 「学校日記」より |

| 2021/12/08 | 2021年11月 |

|---|

- 内代小学校 きもちとことばをさがせ (4年)

- 南港桜小学校 きょうの3時間目 ~1年~

- 菅原小学校 おすすめの本

- 九条南小学校 ~読書週間~ 図書館開放

- 九条南小学校 読書週間です

- 新森小路小学校 11月8日(月) 4年 学習の様子

- 田島中学校 朗読図書 11月8日(月)

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 大成小学校 図書の時間

- 瓜破北小学校 今日の絵本は

- 宝栄小学校 今日の学校生活~1年生~

- 大桐小学校 1年1組 ブックトークがありました!

- 塩草立葉小学校 11月11日 小前先生

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 九条東小学校 図書の時間(5年生)

- 田島中学校 朗読図書 11月15日(月)

- 田島中学校 朗読図書 11月22日(月)

- 九条東小学校 寄贈図書が届きました

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 苗代小学校 図書の時間

- 大宮小学校 図書館の展示

- 泉尾北小学校 11月26日(金)図書室のおすすめの本

- 東住吉中学校 アドベントBOOKカレンダー完成!

- 田島中学校 朗読図書 11月29日(月)

| 16:18 | 「学校日記」より |

| 2021/11/10 | 2021年10月 |

|---|

- 田島中学校 朗読図書 10月4日(月)

- 十三中学校 秋の図書室

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 塩草立葉小学校 10月7日 小前先生

- 巽南小学校 10/7 ようこそ図書館へ

- 長谷川小学校・中学校 10月の図書館前掲示

- 田島中学校 朗読図書 10月11日(月)

- 東住吉中学校 TRICK OR READ

- 中泉尾小学校 2年1組 図書の時間

- 中泉尾小学校 2年2組 図書の時間

- 大隅西小学校 秋の図書館展示

- 九条東小学校 読書の時間(1年生)

- 塩草立葉小学校 10月14日 小前先生

- 難波中学校 ブックトーク

- 田島中学校 朗読図書 10月18日(月)

- 東住吉中学校 「TRICK OR READ」開催!

- 日本橋小中一貫校 手話うた~2年生

- 塩草立葉小学校 10月21日 小前先生

- 鶴町小学校 2年 図書

- 田島中学校 朗読図書 10月25 日(月)

- 南港桜小学校 本に親しもう ~読書週間~

- 日本橋小中一貫校 11/1から『読書週間』が始まります!

- 高倉中学校 読み聞かせ

- 大成小学校 児童朝会(ビデオ朝会)「読書について」

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 瓜破北小学校 読書週間始まりました。

- 瓜破北小学校 王さまライオンのケーキ

- 福島小学校 図書 読み聞かせ

- 巽南小学校 10/28 読書週間(10/27~)

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 塩草立葉小学校 10月28日 小前先生

- 南港光小学校 読書の秋(4年生)

| 10:08 | 「学校日記」より |

| 2021/10/11 | 2021年9月 |

|---|

- 大正北中学校 図書館で待っています

- 中野中学校 本日、図書室開館しています。(毎週水曜日)

- 長谷川小学校 【9月になりました!】

- 塩草立葉小学校 9月2日 人気のシリーズ

- 喜連北小学校 図書室からのメッセージ

- 喜連西小学校 図書の時間

- 南港北中学校 図書室からのお知らせ

- 田島中学校 朗読図書 9月6日(月)

- 菅原小学校 敬老の日に向けて

- 桑津小学校 9月8日(水) 図書館開放

- 中野中学校 本日、図書室開館しています。(毎週水曜日)

- 相生中学校 読書に親しみましょう

- 喜連北小学校 図書室からメッセージ

- 塩草立葉小学校 9月9日 小前先生

- 大隅西小学校 学校図書館 3年生

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 塩草立葉小学校 9月15日 小前先生

- 横堤小学校 1年生の学習一図書

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 塩草立葉小学校 9月16日 小前先生

- 巽東小学校 図書室の様子 9/16

- 住吉小学校 ブックハウス(1年生と2年生)

- 長谷川小学校 中秋の名月の日

- 中野中学校 本日、図書館開館しています。(毎週水曜日)

- 喜連北小学校 図書室からのメッセージ

- 田島中学校 朗読図書 9月27日(月)

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 東生野中学校 読み聞かせいいな(9月30日)

- 大隅西小学校 学校図書館1 安心した貸し出しを進めています

- 瓜破北小学校 図書室では

- 鶴町小学校 2年 図書

- 大隅西小学校 学校図書館1 2年生

- 瓜破北小学校 図書室では

- 巽南小学校 9/2 今日の授業風景2

- 中泉尾小学校 2年1組 いぬがかいたかったのね

- 伝法小学校 図書の時間(9月9日・木曜日)

- 中泉尾小学校 2年1組 図書の時間

- 豊崎小学校 「今週の学習の様子」【6年生】

- 日本橋小中一貫校 学校図書館 ~ 中学校

| 13:26 | 「学校日記」より |

| 2021/09/08 | 2021年8月 |

|---|

- 中野中学校 本日図書室開館しています!

中野中学校 本日、図書室開館しています。(毎週水曜日) - 梅香小学校 学習風景3

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 矢田東小学校 【平和登校日】

- 菅原小学校 蔵書点検(棚卸し)

- 常盤小学校 蔵書点検(7月21,26,27日)

- 菫中学校 夏休みの図書室

- 田島中学校 七十二候 8月23日(月)

- 四貫島小学校 素敵な図書室! 8月26日

- 福小学校 夏休み明けの図書室(8月27日(金))

- 豊崎中学校 図書室より

- 敷津浦小学校 学習のようす2年生(その1)

- 塩草立葉小学校8月19日 学校図書館 1/2

塩草立葉小学校8月19日 蔵書点検すすむ!

塩草立葉小学校8月26日 小前先生 - 大隅西小学校 学校図書館

- 香蓑小学校 図書室の整備 【学校】

- 十三中学校 図書館開館日

| 17:41 | 「学校日記」より |

| 2021/08/02 | 2021年7月 |

|---|

- 南大江小学校 1年 図書

- 相生中学校 読書に親しみましょう

- 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 天王寺小学校 授業の様子

- 田島中学校 朗読図書 7月5日(月)

田島中学校 朗読図書 7月19日(月)

田島中学校 朗読図書 7月12日(月) - 中野中学校 本日、図書室開館しています。(毎週水曜日)

中野中学校 本日、図書室開館しています。(毎週水曜日)

中野小学校 平和学習(全校読み聞かせ) - 長谷川小学校 七夕

長谷川小学校 中学:夏の風物詩掲示 小学:数字の単位を表す漢字 - 十三小学校 1年生 図書「夏休みのお楽しみ」

- 苅田北小学校 読み聞かせ

- 喜連北小学校 図書室からメッセージ

- 塩草立葉小学校 7月1日 小前先生

塩草立葉小学校 7月8日 小前先生

塩草立葉小学校 7月15日 ありがとうございます - 大隅西小学校 学校図書館の感染症予防対策

大隅西小学校 学校図書館での子どもたち 3年生 - 加美中学校 学校元気アップ☆図書館蔵書点検

- 城東中学校 昼休みの図書館

- 巽南小学校 7/8 今日の授業風景2

- 鯰江小学校 1年生 図書の時間(7/9)

- 日本橋小中一貫校 願いを込めて… ~ 学校図書館の整備

- 平野西小学校 蔵書点検

- 北稜中学校 9,000冊の蔵書の点検!

| 17:27 | 「学校日記」より |

| 2021/07/01 | 2021年6月 |

|---|

- 大成小学校 学校図書館

- 長谷川小学校 創立記念日

- 大淀中学校 図書館へ行こう

大淀中学校 図書館より - 三軒家西小学校 読み聞かせも

- 大桐小学校 ブックトークがありました!

大桐小学校 市川先生のブックトーク 6/30 - 天王寺小学校 図書館開放の様子

天王寺小学校 授業の様子 - 深江小学校 図書館より

- 柏里小学校 6/15 火 2時間目 5年2組 図書

- 姫里小学校 図書室オリエンテーション1年

- 大和田小学校 4年生、図書館オリエンテーション

- 西淀中学校 図書館オリエンテーション

- 東小橋小学校 学校図書館補助員による課題図書紹介

- 今里小学校 図書館より

- 相生中学校 読書に親しみましょう

- 巽南小学校 6/10 今日の授業風景3

- 大池中学校 読書の旅に出かけよう

- 喜連北小学校 図書室からメッセージ(6月25日)

喜連北小学校 図書室からメッセージ(6月10日)

喜連北小学校 図書館からメッセージ(6月3日) - 塩草立葉小学校 6月3日 小前先生

塩草立葉小学校 6月10日 小前先生

塩草立葉小学校 6月17日 小前先生

塩草立葉小学校 6月24日 小前先生 - 弘済小学校・中学校 読み聞かせ活動(小学部)

- 大隅西小学校 学校図書館にて2

- 瓜破北小学校 図書室では~1年生~

- 大隅西小学校 学校図書館 夏の展示、課題図書

- 泉尾北小学校 6月11日(金)おすすめの本

- 中泉尾小学校 2年生 図書~読み聞かせ

中泉尾小学校 学校図書館~オリエンテーション

中泉尾小学校 2年生 図書~エパミナンデス

中泉尾小学校 学校図書館~5年生のオリエンテーション

中泉尾小学校 学校図書館~6年2組オリエンテーション

中泉尾小学校 学校図書館~6年1組オリエンテーション - 巽南小学校 6/24 ようこそ図書館へ2

- 林寺小学校 図書館開放が始まっています

- 東中学校 図書室の使い方について

- 東生野小学校 全校集会(6月7日)

- 巽小学校 学校図書館

- 南港桜小学校 読書好きをふやすために ~図書委員と地域支援~

- 日本橋小中一貫校 手話歌「にじ」~1年生

- 日本橋小中一貫校 図書の時間~2年生

- 南港光小学校 梅雨バージョンの図書室

| 17:23 | 「学校日記」より |

| 2021/06/01 | 2021年5月 |

|---|

- 中津小学校 1年生図書館オリエンテーリング

- 平尾小学校 【1年生】 はじめて図書室に行ったよ!

- 西天満小学校 (5月14日) 1年生 図書の時間♪

- 豊崎小学校 5月27日 「図書の時間」《国語科》【4年生】

- 大和田小学校 2年 図書館オリエンテーション

- むくのき学園 1年 授業の様子

- 菅原小学校 【1年生】初めての図書

- 東井高野小学校 読み聞かせ

- 大隅西小学校 学校図書館 1

- 中本小学校 学校図書館で読書(5月20日)

- 東中本小学校 5月28日 本日の様子

- 今里小学校 6年 図書の時間

- 相生中学校 読書に親しみましょう

- 小路小学校 学校図書館の活用

- 田島中学校 図書館と学習会のポスター 5月18日(火)

- 喜連北小学校 図書室からのメッセージ

- 天王寺小学校 図書館を開放の様子

天王寺小学校 図書館開放の様子 - 塩草立葉小学校 5月13日 小前先生

塩草立葉小学校 5月18日 図書室

塩草立葉小学校 5月20日 小前先生

塩草立葉小学校 5月27日 小前先生 - 天下茶屋小学校 「読書をしよう」

- 大隅西小学校 学校図書館 たくさん本を読んでね

- 昭和中学校 本の紹介〔図書委員会〕

- 菅原小学校 子どもたちを待っています

- 日本橋小中一貫校 図書室をそっとのぞいてみると… ~ 1年生

- 北粉浜小学校 図書館補助員の先生、よろしくお願いします

| 17:18 | 「学校日記」より |

| 2021/05/03 | 2021年4月 |

|---|

- 田島中学校 図書室からのお知らせ・・・

田島中学校 オカンがいうには・・ - 天王寺小学校 図書館開放の様子

- 三軒家西小学校 すてきな場所

- 横堤小学校 1年生の学習一図書

横堤小学校 4年生の学習ー読書活動 - 新庄小学校 図書室に行ったよ(1年)

- 深江小学校 初めての図書館 1年生

- 大淀小学校 図書オリエンテーションを実施しました!

- 豊仁小学校 図書の時間

- 美津島中学校 4月16日(金) 1年生図書室訪問

- むくのき学園 4年 授業の様子

むくのき学園 7年 授業の様子 - 井高野小学校 1年生 図書

- 相生中学校 今月の豆知識

- 林寺小学校 初めての図書室

- 小路小学校 1年生 図書館の活用

- 東小路小学校 未知なる世界!

- 喜連北小学校 図書室からメッセージ ~始まるよ!~

- 塩草立葉小学校 4月1日 小前先生

塩草立葉小学校 4月8日 小前先生

塩草立葉小学校 4月15日 小前先生

塩草立葉小学校 4月22日 小前先生 - 大隅西小学校 4月の学校図書館

大隅西小学校 初めての図書館 1年生 - 西天満小学校 (4月16日) 図書室

- 平野北中学校 図書館オリエンテーション

- 豊仁小学校 図書館

- 巽南小学校 4/15 ようこそ図書館へ1

- 鯰江小学校 1年生がんばっています。 (4/16)

- 瑞光中学校 1年生図書館オリエンテーション

- 中泉尾小学校 学校図書館~図書館補助員さんの紹介

- 南市岡小学校 1年生 はじめての図書室

- 今津小学校 図書室が充実してきています

- 日本橋小中一貫校 初めての図書室~1年生

- むくのき学園 図書館開館

- 南港南中学校 中学校 図書室より

| 17:15 | 「学校日記」より |