全館のお知らせ

| 2024/07/19 | 【住吉】図書展示「大阪が舞台の歴史・時代小説」展 9月18日まで |

|---|

図書展示「大阪が舞台の歴史・時代小説」展

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 住吉 |

| 2024/07/13 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第1回「「生活史」聞き書きのすすめ」 |

|---|

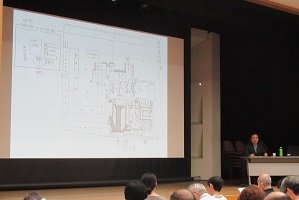

第1回 「生活史」聞き書きのすすめ -個人から見た大阪の記録-

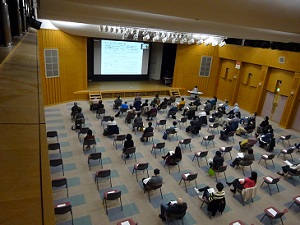

7月13日(土曜日)、令和6年度大阪連続講座の第1回目、「「生活史」聞き書きのすすめ -個人から見た大阪の記録-」を開催しました。京都大学大学院文学研究科教授 岸政彦氏を講師にお迎えし、身近な人の人生を聞いて、それを書き残すということについてお話しいただきました。

『大阪の生活史』にまつわる話や、生活史を聞く上で大切にされていることなど、貴重なお話をたくさん伺いました。

会場はほぼ満席で、岸先生の軽快なトークに、客席には笑顔があふれていました。後半の質疑応答の時間には非常にたくさんの手が挙がっていました。

ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました。

以下は、本講座の開催案内です。

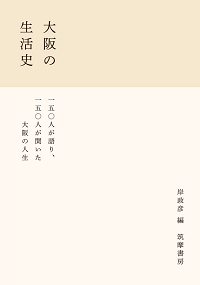

(『大阪の生活史』筑摩書房)

講師の岸政彦氏より

昨年(2023 年)、『大阪の生活史』という本を出版しました。これは一般の方々から公募した150 人の聞き手が、大阪に縁のある 150 人の語り手の生活史(人生の語り)を聞いてまとめた分厚い本です。この本を紹介しながら、親や友人など、身近な人びとの人生を聞いて書く、ということについてお話します 。

【講師】岸 政彦 氏 (京都大学大学院文学研究科教授)

【日時】令和 6(2024)年7月13日(土曜日)14時から15時30分(開場13時30分)終了しました

【会場】中央図書館 5 階 大会議室

【定員】300人(申込不要・当日先着順)

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。6月29日(土曜日)までに、講座名(第1回)・お名前・ご連絡先、「手話通訳希望」を明記のうえ、ファックスで お申込みください。(FAX 06-6539-3335)ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。一時保育はありません。

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

【講師紹介】

岸 政彦 (きし まさひこ)氏 (京都大学大学院文学研究科教授)

社会学者・作家。令和 3(2021) 年に小説『リリアン』新潮社で織田作之助賞を受賞。令和2(2020)年頃より、東京、沖縄、大阪にて、100人超の聞き手を公募し、生活史を集約する大規模なプロジェクトを実施。

主な著書に、『断片的なものの社会学』(朝日出版社、2015) 、『大阪』(柴崎友香との共著、河出書房新社、2021) などがある。

ちらしは令和6年度大阪連続講座 大阪で暮らす-いまむかし(PDF形式, 675KB)をご覧ください。

| 16:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

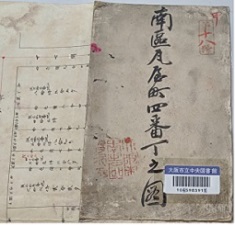

| 2024/07/05 | 【中央】令和6年度古文書からみる大阪講座 全6回 |

|---|

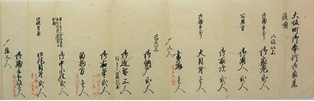

令和6年度古文書からみる大阪講座

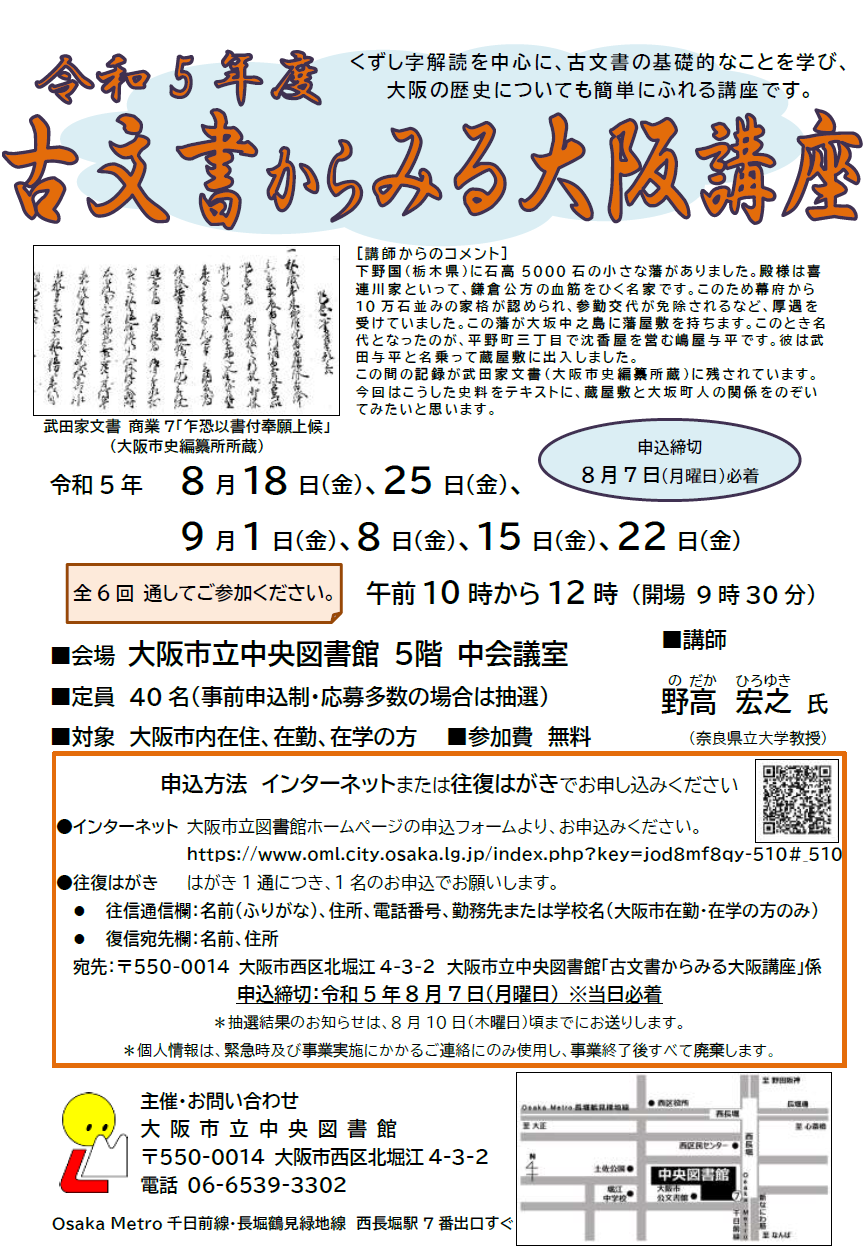

くずし字解読を中心に、古文書の基礎的なことを学び、大阪の歴史についても簡単にふれる講座です。

【講師からのコメント】

昨年度につづき大阪市史編纂所が所蔵する武田家文書をテキストに使用します。

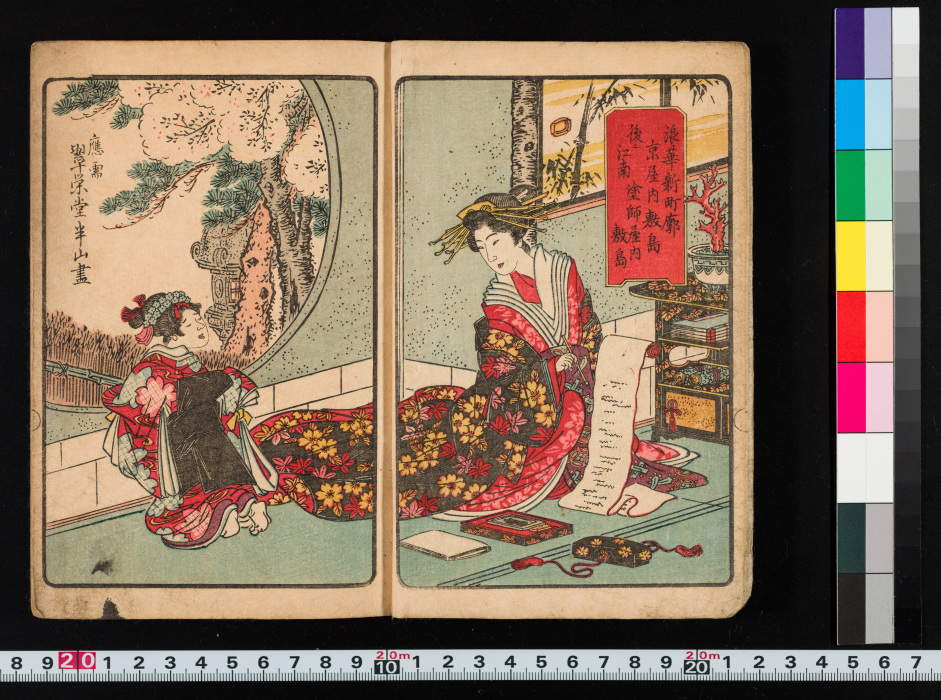

下野国(栃木県)の喜連川藩が国産事業を始めるにあたり、平野町三丁目で沈香屋を営む島屋与兵衛を蔵屋敷名代に指名します。島屋は仲間と協力して準備をすすめ、はるばる喜連川まで出かけて主君と対面し、武田姓を使用することを認められます。この間の記録をテキストとして使用します。

【日時】令和6(2024)年8月23日、8月30日、9月6日、9月13日、9月20日、9月27日

毎週金曜日(全6回)14時から16時(開場 13時30分)

【場所】中央図書館 5階 中会議室

【講師】野高宏之 氏(大阪市史料調査会事務局長)

【定員】40名(事前申込制・応募多数の場合は抽選)

【対象】大阪市内在住、在勤、在学者の方 ※全6回通してご参加ください。

【参加費】無料

【申込方法】インターネット または 往復はがきで受付

【申込締切】8月6日(火曜日)※当日必着

ちらしは令和6年度古文書からみる大阪講座(PDF形式,494KB)をご覧ください。

●インターネット

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

大阪市立図書館全館に設置している多機能OMLIS(利用者用検索端末)からも、申し込むことができます。メールアドレスの入力が必要です。

- 申込を受け付けた後、図書館からメール(件名「大阪市立図書館への事業申込・受理確認」)をお送りします。

- 迷惑メール対策で受信メールの制限をしている場合、図書館からのメール(ドメイン名 oml.city.osaka.jp)が受信できる設定をお願いします。設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

往復はがき1通につき、お1人までお申し込みを受付いたします。

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 大阪市立中央図書館「古文書からみる大阪講座」係

[記載事項]

往信通信欄:お名前・ふりがな・住所・電話番号 ・勤務先または学校名(大阪市在勤・在学の方のみ)

復信宛先欄:お名前・住所

抽選結果のお知らせは、8月9日(金曜日)頃までにお送りします。

お知らせが届かない場合は、電話 06-6539-3302 までお問い合わせください。

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/06/21 | 【中央】3階ケース展示と図書展示 大阪の暮らし 9月18日まで |

|---|

3階ケース展示 大阪の暮らし

7月から8月にかけて開催の講演会「令和6年度大阪連続講座 大阪で暮らす-いまむかし」にちなみ、関連ケース展示と図書展示を行います。

関連ミニ図書展示 大阪の暮らし

講師の著書や講座に関連する図書を集めて展示します。展示資料は貸出いただけます。

「大阪の暮らし」の展示図書リスト(別ウィンドウで開きます)

【日時】令和6(2024)年6月21日(金曜日)から令和6(2024)年9月18日(水曜日)まで

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館 3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

・関連企画

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/06/15 | [終了報告]【中央】市史セミナー「組触(くみぶれ)からみた大坂の町」 |

|---|

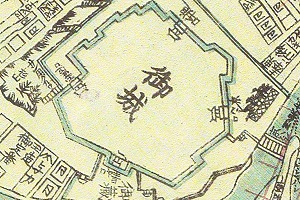

組触(くみぶれ)からみた大坂の町-町奉行所与力の記録より-

6月15日(土曜日)、第22回市史セミナー「組触(くみぶれ)からみた大坂の町-町奉行所与力の記録より-」を開催しました。

参加者からは「出典資料の『御用録』を自分でもゆっくり読んでみたくなった」「江戸時代に大阪で生きていた人々の姿がリアルに感じられた」というお声をいただきました。

ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました。

以下は本講座の開催案内です。

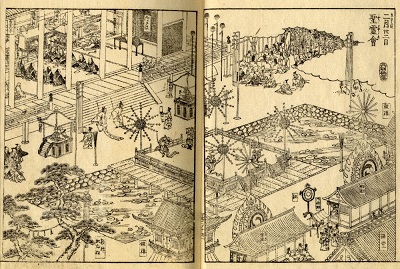

江戸時代、大坂の都市行政の中心であった大坂町奉行には与力や同心とよばれる役人がいました。彼らの連絡手段として「組触」(くみぶれ)があり、これらを記録した御用録から当時の大坂の町での出来事を紹介します。

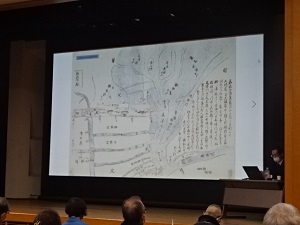

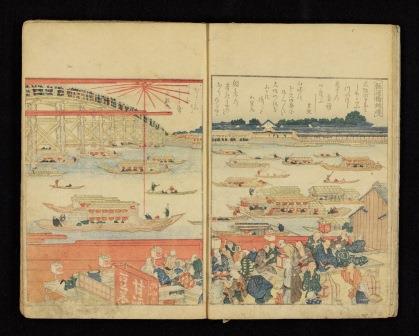

「改正 摂津大坂図(弘化4年版)(部分)」(大阪市史編纂所蔵)

【日時】令和6(2024)年6月15日(土曜日)14時00分から15時30分(開場13時30分)終了しました

【場所】中央図書館 5階 大会議室

【講師】野高宏之氏(大阪市史料調査会事務局長)

【定員】300名(事前申込不要・当日先着順・入場無料)

【対象】どなたでも

【その他】手話通訳をご希望の方については申込が必要です。

5月31日(金曜日)までに、お名前・ご連絡先、「手話通訳希望」を明記のうえ、ファックスで お申込みください。(FAX 06-6539-3335)

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

一時保育はありません。

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

ちらしは第22回市史編纂所セミナー組触(くみぶれ)からみた大坂の町(PDF形式, 864KB)をご覧ください。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/06/07 | 【中央】大阪連続講座第3回「モノが語る人びとのコト」8月3日(土) |

|---|

第3回 モノが語る人びとのコト -民具・景観から考えるおおさかの暮らし-

民俗学は、市井の人びとの暮らしぶりを伝承から探る学問です。伝承には、民具と呼ばれる生活道具や景観など、有形のものも含まれます。それらは、自らその経歴を語ることのない無口な「モノ」たちです。この講座では、そんな「モノ」たちの声に耳を傾け、おおさかの人びとの「コト」を聞き、暮らしのいまむかしを考えます。

【講師】俵 和馬 氏 (大阪歴史博物館学芸員)

【日時】令和 6(2024)年8月3日(土曜日)14時から15時30分(開場13時30分)

【会場】中央図書館 5 階 大会議室

【定員】300人(申込不要・当日先着順)

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。7月20日(土曜日)までに、講座名(第3回)・お名前・ご連絡先、「手話通訳希望」を明記のうえ、ファックスで お申込みください。(FAX 06-6539-3335)ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。一時保育はありません。

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

【講師紹介】

俵 和馬(たわら かずま) 氏 (大阪歴史博物館学芸員)

専門は、民俗学、特に環境民俗学。生業や動物民俗、民間信仰などから、自然利用の実態や自然観について研究している。これまでに担当した主な展覧会に、特別企画展「和菓子、いとおかし-大阪と菓子のこれまでと今-(2022)」、特集展示「大阪近郊の農業-農具とわざの諸相-(2022)」、特別企画展「異界彷徨-怪異・祈り・生と死-(2023)」などがある。

ちらしは令和6年度大阪連続講座 大阪で暮らす-いまむかし(PDF形式, 675KB)をご覧ください。

| 14:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/06/07 | 【中央】大阪連続講座第2回「大阪の長屋 借家人のくらし」7月27日(土) |

|---|

第2回 大阪の長屋 借家人のくらし

近世大坂で最も基本的な住宅形態は長屋でした。長屋というと、行商人や職人が暮らす路地裏の棟割り長屋のイメージが一般的ですが、江戸時代の大坂では、大通りに面する商家も、その多くが長屋でした。本講座では大阪市立中央図書館資料の「小林家文書」を中心に、表長屋・裏長屋それぞれの暮らしぶりを考察します。

【講師】深田 智恵子 氏 (大阪くらしの今昔館学芸員)

【日時】令和 6(2024)年7月27日(土曜日)14時から15時30分(開場13時30分)

【会場】中央図書館 5 階 大会議室

【定員】300人(申込不要・当日先着順)

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。7月13日(土曜日)までに、講座名(第2回)・お名前・ご連絡先、「手話通訳希望」を明記のうえ、ファックスで お申込みください。(FAX 06-6539-3335)ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。一時保育はありません。

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

【講師紹介】

深田 智恵子(ふかだ ちえこ) 氏 (大阪くらしの今昔館学芸員)

専門は、建築史・都市史、都市居住システム、大阪の近代住居史等。

これまでに担当した主な展覧会に、「町家を彩る ~ハレの日のしつらい~(2016)」、「船場花嫁物語(2016)」、「大阪の長屋(2023)」、「船場花嫁物語Ⅱ(2024)」などがある。

ちらしは令和6年度大阪連続講座 大阪で暮らす-いまむかし(PDF形式, 675KB)をご覧ください。

| 14:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/06/07 | 【中央】令和6年度大阪連続講座「大阪で暮らす-いまむかし-」 |

|---|

令和6年度大阪連続講座「大阪で暮らす-いまむかし-」

今年度の大阪連続講座は、旧家より伝わる古文書、市井の人々の暮らしぶりを伝える民具、そして、現代に生きる大阪の人々の話から、大阪の暮らしを考えます。

(大阪連続講座のロゴ)

第1回 令和6(2024)年7月13日(土曜日) 「生活史」聞き書きのすすめ -個人から見た大阪の記録- 終了しました

【講師】岸 政彦 氏 (京都大学大学院文学研究科教授)

第2回 令和6(2024)年7月27日(土曜日) 大阪の長屋 借家人のくらし

【講師】深田 智恵子 氏 (大阪くらしの今昔館学芸員)

第3回 令和6(2024)年8月3日(土曜日) モノが語る人びとのコト -民具・景観から考えるおおさかの暮らし-

【講師】俵 和馬 氏 (大阪歴史博物館学芸員)

【時間】14時から15時30分(開場13時30分)

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

ちらしは令和6年度大阪連続講座 大阪で暮らす-いまむかし(PDF形式, 675KB)をご覧ください。

【関連企画】

- Webギャラリー「大阪の暮らし」(別ウインドウがひらきます)

- ケース展示と図書展示「大阪の暮らし」(別ウインドウがひらきます)

| 14:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/06/01 | Webギャラリー「大阪の暮らし」 |

|---|

Webギャラリー「大阪の暮らし」

「マンモスアパート(日下コレクション)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2024/05/17 | [終了]【住吉】図書展示「住吉区にゆかりの人物 第2弾」展 7月17日まで |

|---|

図書展示「住吉区にゆかりの人物 第2弾」展

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 住吉 |

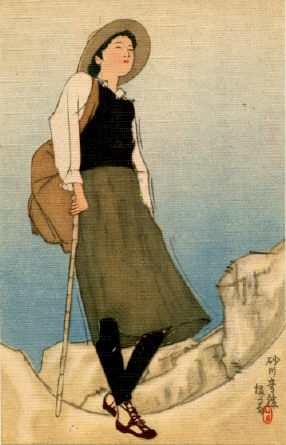

| 2024/04/24 | 【中央】史料でたどる「おおさか」講演会「杉村久子日記」動画公開 |

|---|

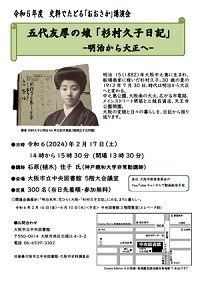

令和5年度史料でたどる「おおさか」講演会

「五代友厚の娘「杉村久子日記」-明治から大正へ-」の動画を公開しました

令和6(2024)年2月17日(土曜日)に開催した令和5年度 史料でたどる「おおさか」講演会「五代友厚の娘「杉村久子日記」-明治から大正へ-」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

令和7(2025)年3月31日(月曜日)まで公開しています。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

| 12:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/04/19 | 【中央】3階ケース展示「船場周遊」6月19日まで |

|---|

3階ケース展示「船場周遊」

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/03/31 | 【中央】市史セミナー第21回 近世大坂の物流を支えた川船運送 動画公開 |

|---|

大阪市史編纂所セミナー「探そう!大阪市の歴史魅力」

第21回「近世大坂の物流を支えた川船運送-その職域と機能をふりかえる-」の動画を公開しました

令和5(2023)年12月16日(土曜日)に開催した大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第21回 「近世大坂の物流を支えた川船運送-その職域と機能をふりかえる-」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

令和7(2025)年3月31日(月曜日)まで公開しています。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

当日の配布資料は以下をご覧ください。

第21回市史編纂所セミナー配布資料1(PDF形式,140KB)

第21回市史編纂所セミナー配布資料2(PDF形式,886KB)

第21回市史編纂所セミナー配布資料3(PDF形式,128KB)

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

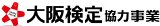

| 2024/03/30 | デジタルアーカイブにて新たなコンテンツを公開しました |

|---|

大阪市立図書館デジタルアーカイブにて新たなコンテンツを公開しました

大阪市立図書館デジタルアーカイブ「オープンデータコンテンツ書誌情報データセット」も更新しています。

<参考>

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2024/03/30 | 「思い出のこしプロジェクト」ページおよびデータセットを更新しました |

|---|

まちの思い出を図書館で残すプロジェクト

「思い出のこしプロジェクト」ページおよびデータセットを更新しました

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内およびホームページで公開しています。

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内およびホームページで公開しています。

令和5年度には36件の思い出を新たに公開しました。身近な思い出探しなど、ぜひお楽しみください。

「思い出のこし」のデータはオープンデータとして提供していますので、どうぞご活用ください。

⇒「思い出のこしプロジェクト」のページへ

引き続き、思い出を募集しています。子どもの頃に遊んだ空き地や公園、よく行ったお店など、みなさんの心に残る思い出をお寄せください。たくさんの思い出をお待ちしています。

☆「おおさか資料室」ページでは、大阪に関するよくある質問や大阪に関する資料リストをまとめています。こちらもご覧ください。

(画像)図書館のあゆみ(旧中央図書館)ページより「旧中央図書館外観」

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2024/03/01 | Webギャラリー「船場周遊」 |

|---|

Webギャラリー「船場周遊」

⇒Webギャラリー「船場周遊」(別ウィンドウが開きます)

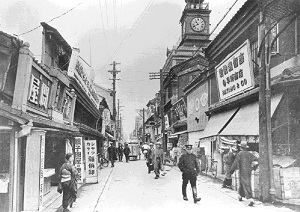

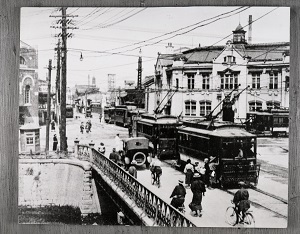

「心斎橋筋船場側 北出時計店」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2024/02/17 | [終了報告]史料でたどる「おおさか」講演会「杉村久子日記」2月17日 |

|---|

令和5年度 史料でたどる「おおさか」講演会 (大阪市史料調査会共催事業)

五代友厚の娘「杉村久子日記」-明治から大正へ-

2月17日(土曜日)、令和5年度 史料でたどる「おおさか」講演会「五代友厚の娘「杉村久子日記」-明治から大正へ-」を開催しました。

昨年11月に刊行された「大阪市史史料第94輯 杉村久子日記 明治四十四年から大正元年1」で日記の翻刻、書籍編集を行われた石原(植木)佳子氏を講師にお招きし、五代友厚の四女・杉村久子氏の日記から読み解ける日々の暮らしや明治末期の大阪の様子をお話いただきました。

ご参加の方々からは、「五代の娘の視点から近代大阪の有り様が分かり良かった。」「日記がおもしろい資料になることが良くわかり、大変興味がもてた。」などの感想をいただきました。

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。

以下は、本講演会の開催案内です。

明治15(1882)年大阪中之島に生まれ、船場商家に嫁いだ杉村久子。

30歳の夏の1912年7月30日、時代は明治から大正へと変わる。

中之島公園、大阪南の大火、広がる市電路、メインストリート堺筋と三越百貨店、天王寺公園開園。

大阪の変貌と日々の暮らしを、日記から振り返ります。

【日時】令和6(2024)年2月17日(土曜日) 14時00分から15時30分(開場13時30分) 終了しました

【講師】石原(植木) 佳子氏(神戸親和大学非常勤講師)

【会場】大阪市立中央図書館 5階大会議室

【定員】300名(当日先着順・参加無料)

【対象】どなたでも

【共催】大阪市立中央図書館・大阪市史料調査会

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

ちらしは令和5年度史料でたどる「おおさか」講演会ちらし(PDF形式, 1.11MB)をご覧ください。

関連展示

3階ケース展示「明治末年、花ひらく大阪-「杉村久子日記」にみる、まちと暮らし-」(別ウィンドウが開きます)

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/02/16 | [終了]【中央】3階ケース展示 明治末年花ひらく大阪 図書展示 4月10日まで |

|---|

3階ケース展示「明治末年、花ひらく大阪-「杉村久子日記」にみる、まちと暮らし-」

「杉村久子日記」関連資料を展示するほか、日記から垣間見える明治末期の大阪の様子を資料をもとにご紹介します。

関連ミニ図書展示「船場を知る」展

ケース展示にちなみ、船場に関する図書を集めて展示します。展示資料は貸出いただけます。

「船場を知る」の展示図書リスト(別ウィンドウで開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2024/02/15 | [終了報告]「大阪の鉄道むかし今これから」(難波市民学習センター)2月9日 |

|---|

令和5年度 大阪市立難波市民学習センター 大学・企業等連携講座・図書館連携講座

「大阪の鉄道むかし今これから」

湊町駅(現JR難波駅)や大阪駅を中心に、昔、今、これからの駅や列車について講師のお二人から説明があり、参加者のみなさまからも沿線のエピソードをたくさん伺いました。

講師の武田さんが運営する「旅鉄Gate」では、講座の内容が詳しく報告されています。(2024年2月15日更新)

旅鉄Gate:大阪の鉄道むかし今これから ~報告(別ウィンドウが開きます)

地図

- 改正新版大阪明細全図 (大阪古地図集成 第24図)

- 實測大阪地図(分図3-2-乙)

- 實測大阪地図(分図4-2-甲)

- 實測大阪地図(分図4-6-甲)

- 實測大阪地図(分図3-6-乙)

- 大阪市立中央図書館所蔵『大阪市道路現況平面図 12ブロック2/2 51〜100』

- 梅田停車場

- 大阪駅

- (大阪名所)大阪駅

- 大阪駅

- 大阪府写真帖(画像管理番号195734)

- 大阪駅前

- 大阪名所 大阪駅

- 大阪 大阪駅

- 完成後の南海高島屋全景

- (大阪名所)大軌ビルデング

- 道頓堀と千日前

- (大阪)千日前に一大民衆娯楽塲を劃する楽天地

- 大阪市立中央図書館所蔵『大阪関係写真 1979年 湊町駅 片町駅 駅舎,駅標』

- 西長堀川眺望

- 初期の市電

- 新なにわ筋完成

.png) 鉄道旅の良さを発信するホームページ「旅鉄Gate」を主宰の武田幸司さんと鉄道をこよなく愛するウィキペディアンのMiya.Mさんに、昔・今・これからの大阪の鉄道についてお話ししていただきます。参加するみなさまの沿線のエピソードも聞かせていただく予定です。

鉄道旅の良さを発信するホームページ「旅鉄Gate」を主宰の武田幸司さんと鉄道をこよなく愛するウィキペディアンのMiya.Mさんに、昔・今・これからの大阪の鉄道についてお話ししていただきます。参加するみなさまの沿線のエピソードも聞かせていただく予定です。

| 16:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/12/22 | [終了]【中央】3階ケース展示「おおさかの夜景」 2月14日まで |

|---|

3階ケース展示「おおさかの夜景」

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/12/19 | 【中央】市史セミナー第20回「幕長戦争に動員された村人たち」動画公開 |

|---|

大阪市史編纂所セミナー「探そう!大阪市の歴史魅力」

第20回「幕長戦争に動員された村人たち-大坂代官手代の広島出張記録より-」の動画を公開しました

令和5(2023)年9月2日(土曜日)に開催した大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第20回 「幕長戦争に動員された村人たち-大坂代官手代の広島出張記録より-」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

令和7(2025)年3月31日(月曜日)まで公開しています。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

.png)

当日の配布資料は以下をご覧ください。両面印刷(短編綴じ)をして重ねて二つ折りにすると、冊子体になります。

第20回市史編纂所セミナー配布資料1(PDF形式, 876KB)

第20回市史編纂所セミナー配布資料2(PDF形式, 955KB)

第20回市史編纂所セミナー配布資料3(PDF形式, 693KB)

第20回市史編纂所セミナー配布資料4(PDF形式, 904KB)

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/12/16 | [終了報告]【中央】市史セミナー「近世大坂の物流を支えた川船運送」 |

|---|

12月16日(土曜日)、第21回市史セミナー「近世大坂の物流を支えた川船運送-その職域と機能をふりかえる-」を開催しました。大阪市史編纂所の尾﨑安啓所長を講師にお迎えし、幕府の様々な御用に携わった大坂の川船についてご紹介いただきました。

「上荷船(うわにぶね)・茶船(ちゃぶね)」という川船は、大型船から中継して市中の荷物の運送を支えました。地域ごとの様々な種類の船と、船の管理や動員を担っていた「大坂船手」という職業について詳しく知ることができました。

また、市中の川船を管理していた組織が、幕府の御用にも携わるなかで起こった出来事にも触れられ、貴重なお話を聞く機会となりました。

ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました。

なお、講座の中で紹介のあった地図は以下の資料です。書名をクリックすると、所蔵情報が確認できます。

『新修大阪市史 第10巻』(書誌ID 0000588399) より

「図5 天保期の大坂三郷」

以下は、本講座の開催案内です。

天下の台所・近世大坂の活発な物流を支えた川船運送。市中の川船運送を担った「上荷船(うわにぶね)・茶船(ちゃぶね)」は幕府の様々な御用に携わり特権的な地位を占めましたが、荷車等へ物流手段が変わり、やがて衰微していきます。このような職域等によって存在した大坂の船の実態を紹介します。

.jpg)

「雑喉場周辺」(大阪市史編纂所所蔵)

【日時】令和5(2023)年12月16日(土曜日)14時00分から15時30分(開場13時30分) 終了しました

【場所】中央図書館 5階 大会議室

【講師】尾﨑安啓(大阪市史編纂所長)

【定員】300名(事前申込不要・当日先着順・入場無料)

【対象】どなたでも

【その他】手話通訳をご希望の方については申込が必要です。

12月2日(土曜日)までに、お名前・ご連絡先、「手話通訳希望」を明記のうえ、ファックスで お申込みください。(FAX 06-6539-3335)

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

一時保育はありません。

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

ちらしは第21回市史編纂所セミナー近世大坂の物流を支えた川船運送(PDF形式, 1.35MB) をご覧ください。

<関連図書展示>

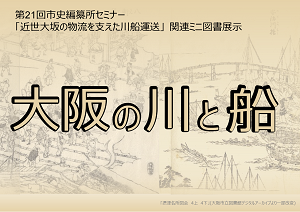

市史セミナー関連ミニ図書展示「大阪の川と船」展

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/12/01 | Webギャラリー「おおさかの夜景」 |

|---|

Webギャラリー「おおさかの夜景」

.jpg)

「増井浮瀬夜の雪(浪花百景)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/11/17 | [終了]【中央】市史セミナー関連ミニ図書展示「大阪の川と船」展 |

|---|

大阪の川と船

12月16日(土曜日)開催の大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第21回「近世大坂の物流を支えた川船運送」に合わせて、大阪の川と船に関する図書を集めました。

【日時】令和5(2023)年11月17日(土曜日)から12月20日(水曜日)まで 終了しました

【場所】中央図書館 3階 エレベータ付近

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

「大阪の川と船」の展示図書リスト(別ウィンドウで開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/11/11 | [終了報告]【鶴見】蓄音機コンサート「大阪文学音聴噺」 11月11日 |

|---|

第26回大阪市図書館フェスティバル

鶴見図書館蓄音機コンサート「大阪文学音聴噺(おとぎばなし)」

現在朝ドラで注目されている服部良一と笠置シヅ子の作品を中心に、

本物の蓄音機でたくさんの楽曲を楽しんでいただきました。

二人の生涯をたどりながら、同時代に活躍した淡谷のり子や高峰秀子の

歌声や映像も交え、興味深いお話を聞かせていただきました。

ひととき懐かしい時代を楽しみませんか?

図書館フェスティバルのほかのイベントについては、第26回大阪市図書館フェスティバルを開催します!をご覧ください。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 鶴見 |

| 2023/10/24 | [終了]【中央】旅する図書印帖 10月24日-12月28日 |

|---|

旅する図書印帖

【問合せ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/09/22 | [終了報告]【中央】令和5年度古文書からみる大阪講座 全6回 |

|---|

令和5年度古文書からみる大阪講座

集中して古文書を読んでいく中で、講師による史料の解説の際には時折笑いも起こり、楽しく講座が進行しました。

【講師からのメッセージ】

下野国(栃木県)に石高5000石の小さな藩がありました。殿様は喜連川家といって、鎌倉公方の血筋をひく名家です。このため幕府から10万石並みの家格が認められ、参勤交代が免除されるなど、厚遇を受けていました。この藩が大坂中之島に藩屋敷を持ちます。このとき名代となったのが、平野町三丁目で沈香屋を営む嶋屋与平です。彼は武田与平と名乗って蔵屋敷に出入しました。この間の記録が武田家文書(大阪市史編纂所蔵)に残されています。今回はこうした史料をテキストに、蔵屋敷と大坂町人の関係をのぞいてみたいと思います。

【日時】令和5(2023)年8月18日、8月25日、9月1日、9月8日、9月15日、9月22日

毎週金曜日(全6回)10時00分から12時00分(開場 9時30分) 終了しました

【場所】中央図書館 5階 中会議室

【講師】野高宏之氏(奈良県立大学教授)

【定員】40名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【対象】大阪市内在住、在勤、在学者の方 ※全6回通してご参加ください。

【参加費】無料

【申込方法】インターネット もしくは 往復はがきで受付

【申込締切】8月7日(月曜日)(当日必着) 受付は終了しました

ちらしは令和5年度古文書からみる大阪講座(PDF形式, 403KB)をご覧ください。

●インターネット

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

大阪市立図書館全館に設置している多機能OMLIS(利用者用検索端末)からも、申し込むことができます。メールアドレスの入力が必要です。

- 申込を受け付けた後、図書館からメール(件名「大阪市立図書館への事業申込・受理確認」)をお送りします。

- 迷惑メール対策で受信メールの制限をしている場合、図書館からのメール(ドメイン名 oml.city.osaka.jp)が受信できる設定をお願いします。設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

往復はがき1通につき、お1人までお申込みできます。

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 大阪市立中央図書館「古文書からみる大阪講座」係

[記載事項]

往信通信欄:お名前・ふりがな・住所・電話番号 ・勤務先または学校名(大阪市在勤・在学の方のみ)

復信宛先欄:住所・お名前

抽選結果のお知らせは、8月10日(木曜日)頃までにお送りします。

お知らせが届かない場合は、電話 06-6539-3302 までお問い合わせください。

| 13:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/09/22 | [終了]【中央】3階ケース展示「おおさかの人々が見た風景」 12月20日まで |

|---|

3階ケース展示「おおさかの人々が見た風景」

・関連Webギャラリー 「おおさかの人々が見た風景(日下コレクションより)」(別ウィンドウが開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/09/02 | [終了報告]【中央】市史セミナー「幕長戦争に動員された村人たち」 |

|---|

幕長戦争に動員された村人たち-大坂代官手代の広島出張記録より-

9月2日(土曜日)、第20回市史セミナー「幕長戦争に動員された村人たち-大坂代官手代の広島出張記録より-」を開催しました。大阪市史料調査会の白杉一葉氏を講師にお迎えし、幕長戦争に動員された大坂近郊の農村の人々の姿を、大阪代官所の役人の記録をもとに、ご紹介いただきました。

時代小説を読み進めるように、時代背景、登場人物の説明に始まり、人繰り、道行き、現地での荷役や生活・トラブルなど、解説していただきました。

史料を丹念に読み解くことで、明らかになってきた事実がたくさんあり、史料を保存し伝えていくことの大切さについても考えるよい機会となりました。

また、「まだ研究が十分に進んでいない部分もあり、引き続き研究していきたい」という講師の言葉も印象的でした。

ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました。

当日の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しています。(2023年12月19日更新)

⇒市史セミナー第20回「幕長戦争に動員された村人たち」動画公開

当日の配布資料は以下をご覧ください。両面印刷(短編綴じ)をして重ねて二つ折りにすると、冊子体になります。

第20回市史編纂所セミナー配布資料1(PDF形式, 876KB)

第20回市史編纂所セミナー配布資料2(PDF形式, 955KB)

第20回市史編纂所セミナー配布資料3(PDF形式, 693KB)

第20回市史編纂所セミナー配布資料4(PDF形式, 904KB)

以下は、本講座の開催案内です。

慶応元年(1865年)に始まった第二次幕長戦争。大坂近郊の農村(幕府領)からは、多くの人々が軍事物資の荷役として動員されました。向かった先は、兵站地・広島。約3ヵ月に及ぶ現地での様相を、同行した大坂代官所の役人(手代)の視点から紹介します。

.jpg)

「広島町々道しるべ略図(部分)」広島市立図書館貴重資料アーカイブ(別ウィンドウが開きます)

【日時】令和5(2023)年9月2日(土曜日)14時00分から15時30分(開場13時30分) 終了しました

【場所】中央図書館 5階 大会議室

【講師】白杉一葉氏(大阪市史料調査会調査員)

【定員】300名(事前申込不要・当日先着順・入場無料)

【対象】どなたでも

【その他】手話通訳をご希望の方については申込が必要です。

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

一時保育はありません。

ちらしは第20回市史編纂所セミナー 幕長戦争に動員された村人たち(PDF形式, 1.5MB)ご覧ください。

| 16:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/09/01 | Webギャラリー「おおさかの人々が見た風景(日下コレクションより)」 |

|---|

Webギャラリー「おおさかの人々が見た風景(日下コレクションより)」

「四ツ橋交差点(日下コレクション)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/07/29 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第3回 「天王寺舞楽の魅力」7月29日 |

|---|

第3回「天王寺舞楽の魅力」

聖霊会の舞楽(天王寺舞楽)の特徴、宮内庁楽部に伝承される舞と天王寺流の舞との違い、明治維新によって聖霊会の公的な維持ができなくなった事態からの復興など、充実した内容をお話していただきました。

以下は、本講座の開催案内です。

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

継職後も京都大学文学部大学院等で兼任講師を務め、現在は関西大学客員教授。他方、雅楽演奏者としても研鑽を積み、1993年より重要無形民俗文化財「聖霊会の舞楽」(天王寺舞楽)を伝承する天王寺楽所雅亮会の会員となり、四天王寺の由縁の舞台や、住吉大社、巖島神社をベースに、雅楽演奏・演舞活動を行う。またフェスティバルホールでの定期演奏会にも毎年参加し、海外演奏経験も豊富である。雅亮会の後継者育成機関や、相愛大学等で雅楽実技も指導している。

現在は天王寺楽所雅亮会副理事長、天王寺舞楽協会常任理事。

| 16:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/07/22 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第2回「音楽家・貴志康一の生涯」7月22日 |

|---|

第2回「都島区網島町育ちの音楽家・貴志康一の生涯」

会場には、今回の講座に関係する図書を展示し、参加した方々が手に取ってご覧になったり、お借りになったりしました。

大阪市立図書館音楽配信サービス「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」で視聴できます。

講演会の様子

図書展示

以下は、本講座の開催案内です。

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/07/08 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第1回「Shion100年のあゆみを語る」7月8日 |

|---|

第1回「Shion100年のあゆみを語る」

7月8日(土曜日)、令和5年度大阪連続講座の第1回目、「shion100年のあゆみを語る」を開催しました。

前半は、音楽研究家の戸田直夫先生を講師にお迎えし、今年で100周年を迎える「Osaka Shion Wind Orchestra」の楽団の創設から現在までのあゆみを、音源や写真等の資料を交え、振り返りました。

第四師団の音楽隊時代の活動や、今も続く「たそがれコンサート」のお話、「大阪市音楽団」の民営化について、分かりやすくお話しいただきました。

後半は、大阪市音楽団理事長の石井徹哉先生との対談形式で行いました。石井先生からは、民営化した際の団員としての思いや、民営化後のshionについて、率直かつ前向きなお話をお聞きすることができました。

100周年の機会に、貴重な講演会となりました。

ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました。

講演会の中で紹介された楽曲は以下です。(令和5年7月20日更新)

書誌IDを掲載しているものはクリックすると所蔵情報を見ることができます。(別ウィンドウが開きます)

注:いずれも大阪市音楽団による演奏ですが、紹介されたものとは異なる録音もあります。

- 《凱旋行進曲》

- 《越後獅子》

- 《かっぽれ》

- G.ヴェルディ《リゴレット》

『大阪市音楽団創立80周年記念誌 = Osaka Municipal Symphonic Band』(大阪市教育振興公社, 2003.11)(書誌ID0011079819)

付属のCDに収録されています。 - P.メニン《カンツォーナ》

- O.リード《メキシコの祭り》

『メキシコの祭り』(フォンテック, 2014.11)(書誌ID7013770184)

『交響曲「メキシコの祭り」 -コンサート・バンドのためのメキシコ民謡による交響曲-』(東芝EMI, 1996.6)(書誌ID7010637841) - ヨハン・デ・メイ 交響曲第1番《指輪物語》

『デメイ「指輪物語」&バーンズ交響曲第3番』(フォンテック, 2010.11)(書誌ID7012433818)

『交響曲第1番 -「指輪物語」-』(大阪市教育振興公社, 1994)(書誌ID7000014899)

以下は、本講座の開催案内です。

【聞き手】石井 徹哉 氏(公益社団法人大阪市音楽団理事長)

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

石井 徹哉(いしい てつや)氏(公益社団法人大阪市音楽団理事長)

千葉県出身。武蔵野音楽大学器楽学科を卒業。トロンボーンを前田保、井上順平の各氏に師事する。

現在、公益社団法人大阪市音楽団理事長、関西トロンボーン協会常任理事、徳島文理大学非常勤講師。Osaka Shion Wind Orchestraバストロンボーン奏者。

| 16:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/06/16 | [終了]【中央】3階ケース展示「おおさかの音楽」9月20日まで |

|---|

3階ケース展示「おおさかの音楽」

・関連Webギャラリー 「おおさかの音楽」(別ウィンドウが開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/06/09 | [終了]【中央】令和5年度大阪連続講座「おおさかの音楽」 |

|---|

令和5年度大阪連続講座「おおさかの音楽」

古来より国際都市であったおおさかの地では、和洋を問わず様々な音楽が人びとに親しまれ、今日まで演奏されてきました。

今年度の大阪連続講座は、古代から脈々と受け継がれる天王寺舞楽や、都島区ゆかりの音楽家・貴志康一の生涯、今年100周年を迎える大阪を代表する楽団・Osaka Shion Wind Orchestra(通称Shion)のあゆみについて、講師に語っていただきます。

※いずれの回も演奏会ではありません。

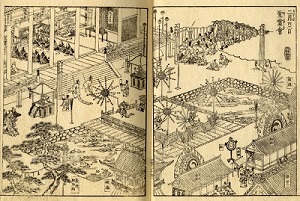

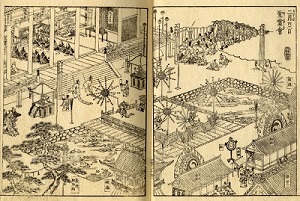

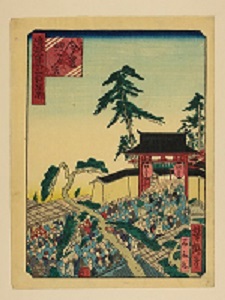

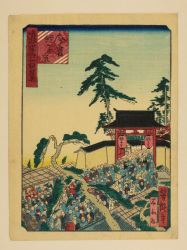

『摂津名所図会2』(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

今年度の大阪連続講座は、古代から脈々と受け継がれる天王寺舞楽や、都島区ゆかりの音楽家・貴志康一の生涯、今年100周年を迎える大阪を代表する楽団・Osaka Shion Wind Orchestra(通称Shion)のあゆみについて、講師に語っていただきます。

『摂津名所図会2』(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

講師:戸田 直夫 氏 (音楽研究家・大阪音楽大学演奏員)

聞き手:石井 徹哉 氏(公益社団法人大阪市音楽団理事長)

講師:五月女 賢司 氏 (大阪国際大学国際教養学部准教授)

講師:小野 真龍 氏 (天王寺楽所雅亮会副理事長・関西大学客員教授)

【時間】14時から15時30分(開場13時30分)

【会場】大阪市立中央図書館 5階大会議室

【定員】各回300人(当日先着順、入場無料)

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。

各回とも開催日の2週間前までに、お名前・ご連絡先・講座名・参加回・「手話通訳希望」を明記のうえ、ファックスで お申込みください。(FAX 06-6539-3335)

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

一時保育はありません。

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 電話06-6539-3302

【関連企画】

- Webギャラリー「おおさかの音楽」(別ウインドウがひらきます)

ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。

【関連企画】

- Webギャラリー「おおさかの音楽」(別ウインドウがひらきます)

- 3階ケース展示「おおさかの音楽」(別ウインドウがひらきます)

| 09:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/06/01 | Webギャラリー「おおさかの音楽」 |

|---|

Webギャラリー「おおさかの音楽」

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/05/19 | [終了]【住吉】図書展示「大阪を舞台にした小説」展 7月19日まで |

|---|

図書展示「大阪を舞台にした小説」展

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 住吉 |

| 2023/04/21 | [終了]【中央】3階ケース展示「大阪にゆかりの人物」 6月14日まで |

|---|

3階ケース展示「大阪にゆかりの人物」

・関連Webギャラリー 「大阪にゆかりの人物」(別ウィンドウが開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/03/31 | 「思い出のこしプロジェクト」ページおよびデータセットを更新しました |

|---|

まちの思い出を図書館で残すプロジェクト

「思い出のこしプロジェクト」ページおよびデータセットを更新しました

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内およびホームページで公開しています。

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内およびホームページで公開しています。

令和4年度には72件の思い出を新たに公開しました。身近な思い出探しなど、ぜひお楽しみください。

「思い出のこし」のデータはオープンデータとして提供していますので、どうぞご活用ください。

⇒「思い出のこしプロジェクト」のページへ

引き続き、思い出を募集しています。子どもの頃に遊んだ空き地や公園、よく行ったお店など、みなさんの心に残る思い出をお寄せください。たくさんの思い出をお待ちしています。

☆「おおさか資料室」ページでは、大阪に関するよくある質問や大阪に関する資料リストをまとめています。こちらもご覧ください。

(画像)図書館のあゆみ(旧中央図書館)ページより「旧中央図書館外観」

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/03/31 | デジタルアーカイブにて「日下コレクション」を公開しました |

|---|

大阪市立図書館デジタルアーカイブにて「日下コレクション」を公開しました

「日下コレクション」とは、平成12年に、日下氏(ワラヂヤ出版株式会社代表取締役)より西区役所に寄贈された、西区の川や橋、公共施設・名所・旧跡等の写真資料です。『埋もれた西区の川と橋』( 伊勢戸 佐一郎/著 大阪中部ライオンズクラブ 1990)に掲載されている写真も含まれています。

このたび、広く一般の利用に供するため、西区役所より大阪市立中央図書館に寄贈・提供され、大阪市立図書館デジタルアーカイブにて公開しました(495点)。

オープンデータとしてCC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン)で提供します。なお、「日下コレクション」の一部画像は、大阪市立図書館の館内限定で公開します。

- 大阪市立図書館デジタルアーカイブ「日下コレクション」一覧へ(別ウィンドウが開きます)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

<参考>

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/03/31 | デジタルアーカイブにて新たなコンテンツを公開しました |

|---|

大阪市立図書館デジタルアーカイブにて新たなコンテンツを公開しました

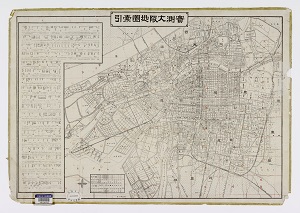

「實測大阪地図 索引図」

<参考>

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/03/23 | 【中央】令和4年度史料でたどる「おおさか」講演会 動画公開 |

|---|

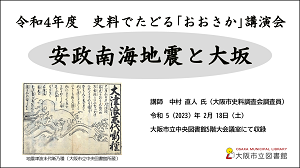

令和4年度 史料でたどる「おおさか」講演会 (大阪市史料調査会共催事業)

「安政南海地震と大坂」の動画を公開しました

令和5(2023)年2月18日(土曜日)に開催した【中央】令和4年度史料でたどる「おおさか」講演会の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

| 14:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/03/01 | Webギャラリー「大阪にゆかりの人物」 |

|---|

Webギャラリー「大阪にゆかりの人物」

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2023/02/18 | [終了報告]【中央】令和4年度史料でたどる「おおさか」講演会 2月18日 |

|---|

令和4年度 史料でたどる「おおさか」講演会 (大阪市史料調査会共催事業)

安政南海地震と大坂

2月18日(土曜日)に、史料でたどる「おおさか」講演会「安政南海地震と大坂」を開催しました。

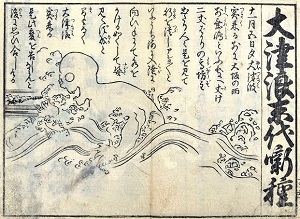

大阪市史料調査会の中村直人調査員に、1854年の安政南海地震の被害状況について、当時の日誌や瓦版などの史料、また現在も残る石碑をもとに、お話しいただきました。津波の前触れとして髙坊主(たかぼうず)という入道が描かれている瓦版や、津波によって、道頓堀の大国橋までたくさんの船が乗り上げたという記述など、詳しくご紹介いただきました。また、日本ではこれまでに何度も災害が起こっており、その教訓が石碑に刻まれているについても解説していただきました。参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

当日の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しています。(2023年3月23日更新)

⇒令和4年度史料でたどる「おおさか」講演会「安政南海地震と大坂」の動画を公開しました

以下は、本講座の開催案内です。

ペリーの黒船来航で社会が騒然とする中、1854年12月、激しい揺れと大津波が西日本各地を襲い、沿岸部を中心に大きな被害が出ました。安政南海地震です。本講演では、おもに大坂を対象に、地震・津波の様子や被害の状況等について、当時の記録や瓦版・石碑等を用いてお話しいたします。

地震津浪末代噺乃種(16コマ目 画像管理番号196007)(別ウィンドウが開きます)

【日時】令和5(2023)年2月18日(土曜日)14時00分から15時30分(開場13時30分) 終了しました

【場所】中央図書館 5階 大会議室

【講師】中村直人氏(大阪市史料調査会調査員)

【定員】100名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【対象】どなたでも

【申込方法】インターネット もしくは 往復はがきで受付 受付は終了しました

【申込締切】2月1日(水曜日)(当日必着)

【その他】手話通訳ご希望の方は、お申込みの際に、「手話通訳希望」と明記してください。一時保育はありません。

●インターネット 受付は終了しました

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしている場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

●往復はがき 受付は終了しました

往復はがき1通につき、お1人までお申込みできます。

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 大阪市立中央図書館「史料でたどる「おおさか」講演会」係

[記載事項]

往信通信欄:お名前・ふりがな・住所・電話番号

復信宛先欄:住所・お名前

抽選結果のお知らせは、2月6日(月曜日)頃までにお送りします。

お知らせが届かない場合は、電話 06-6539-3302 までお問い合わせください。

いただいた個人情報は、緊急時及び事業実施にかかるご連絡にのみ使用し、事業終了後すべて廃棄します。

ちらしは令和4年度史料でたどる「おおさか」講演会(PDF形式, 731KB)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

【共催】大阪市立中央図書館・大阪市史料調査会

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

<関連展示> 3階ケース展示「幕末の災害情報-安政南海地震と大坂-」 2月17日から4月12日まで

本講座は「大阪検定」に協力しています。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/02/17 | [終了]【中央】3階ケース展示「幕末の災害情報」 4月12日まで |

|---|

3階ケース展示 幕末の災害情報-安政南海地震と大坂-

2023年2月18日(土曜日)開催の「史料でたどる「おおさか」講演会」にちなみ、関連ケース展示を行います。

安政南海地震を当時の人びとはどう伝えたか。瓦版を中心に、残された記録や災害伝承碑の内容などからご紹介します。

【展示期間】令和5(2023)年2月17日(金曜日)から4月12日(水曜日)まで 終了しました

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

[参考]

- 【中央】令和4年度史料でたどる「おおさか」講演会 2月18日

講演会の申込受付は終了しています

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/01/26 | 【中央】市史編纂所セミナー第19回「長崎貿易と大坂」動画公開 |

|---|

大阪市史編纂所セミナー「探そう!大阪市の歴史魅力」

第19回「長崎貿易と大坂」の動画を公開しました

令和4(2022)年12月17日(土曜日)に開催した令和4年度大阪市史編纂所セミナー「探そう!大阪市の歴史魅力」第19回「長崎貿易と大坂」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

.jpg)

| 13:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2023/01/20 | [終了]【旭】ケース展示「広報紙で見る区制90年の歩み」展 3月15日まで |

|---|

ケース展示「広報紙で見る区制90年の歩み」展

大阪市旭区の始まりは昭和7(1932)年10月1日、大正14(1925)年生まれの東成区から分区して誕生しました。

区名は大阪市の東部に位置することから、旭日昇天の地を意味して名づけられたそうです。

令和4(2022)年に区制90周年を迎えました。

イベント情報や、健康、医療、子育て、防災、防犯など、一貫して地域に密着した暮らしの情報を届け続けている広報紙、

どうぞ新旧を比べながらご覧ください。

【展示の広報紙】

・『大阪市政だより 旭区版』1970(昭和45)年 3月号 :豊里大橋完成、3月3日で姿を消す「淀川の足」平田渡の渡船

・『大阪市政だより 旭区版』1971(昭和46)年 10月号 :新住居表示実施

・『大阪市政だより 旭区版』1975(昭和50)年 4月号 :総合福祉センター オープン

・『大阪市政だより 旭区版』1977(昭和52)年 4月号 :地下鉄谷町線 都島~守口間 開通

【日時】 令和5(2023)年1月20日(金曜日)から3月15日(水曜日)まで 終了しました

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】旭図書館 ケース展示架

【問い合わせ】 旭図書館 電話 06-6955-0307

| 12:00 | 大阪に関する催し・展示など | 旭 |

| 2022/12/17 | [終了報告]【中央】市史編纂所セミナー第19回「長崎貿易と大坂」 12月17日 |

|---|

長崎貿易と大坂

12月17日(土曜日)に、令和4年度市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第19回「長崎貿易と大坂」を開催しました。

江戸時代の大坂について研究されている野高宏之先生に講演いただきました。 参加いただいた皆さまからは「大坂に銅座があった話は有名ですが、銅座の具体的な仕事内容についても知ることができよかったです」「古文書を学ぶうちに出てきた長崎貿易の疑問が解けました。又、銅座と長崎貿易のつながりがよくわかりました」「当時の大坂の役割、重要さが理解出来よかった」などのご感想をいただきました。参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

なお、当日配布した資料の訂正版を公開しております。訂正版配布資料(PDF形式, 211KB)

当日の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しています。(2023年1月26日更新)

⇒大阪市史編纂所セミナー第19回「長崎貿易と大坂」の動画を公開しました

以下は、本講座の開催案内です。

大坂が国内交易における中心地であったことはよく知られてます。しかし貿易における大坂の役割についてはほとんど知られていません。本講演では、長崎貿易においても大坂が流通と金融の中心となったこと、とくに銅座や銅吹所、唐薬問屋や道修町薬種中買がその役割を担ったことを解説します。さらに、その存在がほとんど知られていなかった長崎の大坂会所についても紹介します。

【日時】令和4(2022)年12月17日(土曜日) 14時から15時30分(開場13時30分)終了しました

【講師】野高宏之氏(奈良県立大学教授)

【定員】100人

【対象】どなたでも

【申込締切】11月30日(水曜日)(当日必着)

●インターネット 受付は終了しました

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしている場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

●往復はがき 受付は終了しました

往復はがき1通につき、お1人までお申込みできます。

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 大阪市立中央図書館「第19回市史セミナー」係

[記載事項]

往信通信欄:お名前(ふりがな)・住所・電話番号

復信宛先欄:住所・お名前

抽選結果のお知らせは、12月6日(火曜日)頃までにお送りします。

お知らせが届かない場合は、電話 06-6539-3302 までお問い合わせください。

ちらしは 第19回市史編纂所セミナー長崎貿易と大坂(PDF形式, 1.03MB)をご覧ください。

本講座は「大阪検定」に協力しています。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/12/16 | [終了]【中央】3階ケース展示「新春おおさか寺社巡り」 2月15日まで |

|---|

3階ケース展示「新春おおさか寺社巡り」

大阪市内には数多くの神社仏閣があり、今も多くの人々が参拝に訪れます。

今回は、新春の光景とともに大阪市内の神社仏閣に関する資料を展示いたします。

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館 3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

- 関連Webギャラリー 「新春おおさか寺社巡り」(別ウィンドウが開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/12/01 | Webギャラリー「新春おおさか寺社巡り」 |

|---|

Webギャラリー「新春おおさか寺社巡り」

大阪市内には数多くの神社仏閣があり、今も多くの人々が参拝に訪れます。

⇒Webギャラリー「新春おおさか寺社巡り」(別ウィンドウが開きます)

【期間】令和4(2022)年12月1日(木曜日)から

★展示期間終了後も大阪市立図書館デジタルアーカイブ(別ウィンドウが開きます)「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。

「今宮蛭子宮(浪花百景)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/11/18 | [終了]【中央】3階パネル展示「思い出の鉄道建築」 12月28日まで |

|---|

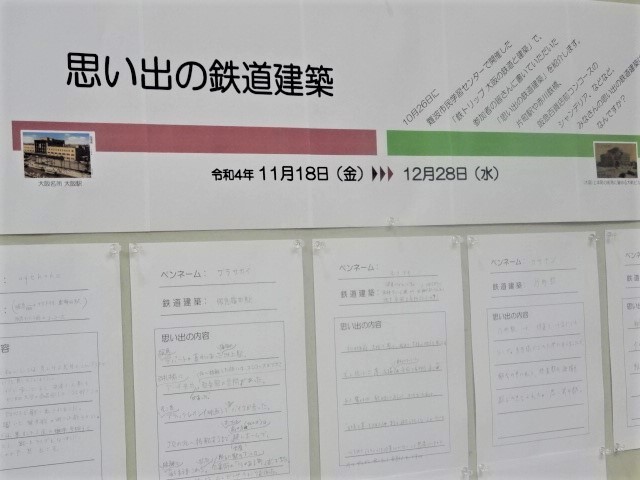

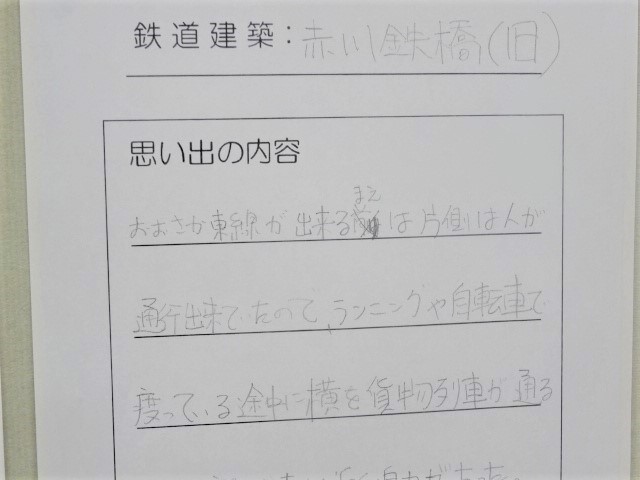

中央図書館3階パネル展示「思い出の鉄道建築」

令和4(2022)年10月26日に大阪市立難波市民学習センターにて、連携講座「鉄トリップ 大阪の鉄道建築」を開催しました。

本講座にて参加者のみなさんに書いていただいた「思い出の鉄道建築」を展示します。

【展示期間】令和4(2022)年11月18日(金曜日)から12月28日(水曜日)まで 終了しました

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ横)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

[参考]

- [終了報告]連携講座「鉄トリップ 大阪の鉄道建築」 10月26日

- 鉄トリップ大阪の鉄道建築~【報告プラス】(別ウィンドウが開きます)講師の武田さんが運営するサイト内で、報告が掲載されています。

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/10/26 | [終了報告]連携講座「鉄トリップ 大阪の鉄道建築」 10月26日 |

|---|

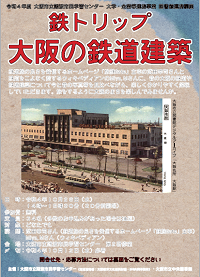

令和4年度 大阪市立難波市民学習センター 大学・企業等連携講座・図書館連携講座

「鉄トリップ 大阪の鉄道建築」

10月26日、大阪市立難波市民学習センターにて、「鉄トリップ 大阪の鉄道建築」を開催しました。

大阪市内の各ターミナル駅の駅ビルなどの変遷を、昔の写真でたどったり、淀川の北側に流れている神崎川の12の鉄橋を現在の写真とともにめぐるなど、鉄道と建築に焦点をあてた充実の講座となりました。

所々で、参加者の方に、昔の駅舎の思い出をお話いただく機会を設けて、情報を共有することができました。

ご参加いただいたみなさま、どうもありがとうございました。

講師の武田さんが運営する旅鉄Gate(別ウィンドウが開きます)で、当日の講座の内容報告の記事をご覧いただけます。(2022年10月30日更新)

鉄トリップ大阪の鉄道建築~【報告プラス】(別ウィンドウが開きます)

以下は、本講座の開催案内です。

大阪市立難波市民学習センターを会場として、鉄道旅の良さを発信するホームページ「旅鉄Gate」主宰の武田幸司さんと鉄道をこよなく愛するウィキペディアンのMiya.mさんに、昔の大阪の鉄道や鉄道建築について今と昔の写真等を見比べながら、楽しく分かりやすく解説していただきます。旅をするように大阪のまちを楽しんでみませんか。

あわせて、ご自宅から大阪の近代建築の写真や絵はがきをご覧いただける大阪市立図書館デジタルアーカイブ(別ウィンドウで開きます)も紹介します。

【日時】令和4(2022)年10月26日(水曜日) 14時から15時30分 (13時30分開場)

【講師】武田幸司氏(鉄道旅の良さを発信するホームページ「旅鉄Gate」主宰)

Miya.m氏(ウィキペディアン)

【会場】大阪市立難波市民学習センター[第2研修室]※会場は図書館ではありません

【定員】34名(事前申込制・多数抽選)

【対象】どなたでも

【参加費】無料

【申込期間】令和4(2022)年10月12日(水曜日)まで ※必着 受付は終了しました

【申込先】大阪市立難波市民学習センターにお申込ください

申込方法など詳しくは 大阪市立難波市民学習センターホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

【主催】大阪市立難波市民学習センター・大阪市立中央図書館

■イベントの開催中止について

「大阪市域」に「暴風警報」または「特別警報」が午前11時の時点で発令されている場合もしくは地震等で大阪環状線とOsaka Metroの双方が運行を停止した場合当講座を中止とさせていただきます。詳しくは難波市民学習センターまでお問い合わせください。

■新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、以下にご協力ください。

1.会場入場時にアルコール消毒等手洗いにご協力ください。

2.マスクを着用してご参加ください。

3.当日、発熱や風邪のような症状のある方は参加をお控えください。

新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、当講座を中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

- Webギャラリー「大阪の鉄道と建築」(別ウィンドウで開きます)

- 【中央】ワークショップ「イラストで巡ろう!大阪のまち」 11月3日

- 【中央】2階パネル展示 「大阪の近代建築の魅力」10月7日から

- 【中央】2階図書展示「建築満喫2022」展 9月16日から

- 【中央】イラストで解説!大阪の近代建築の魅力 10月21日から

生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪(別ウィンドウで開きます)

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/09/16 | 【中央】大阪連続講座第3回はるくさ木簡と古代難波の文字史料 動画公開 |

|---|

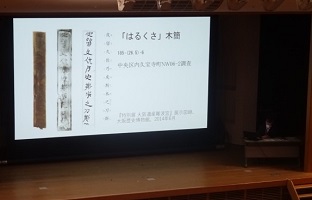

令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉-古代から現代へ語り継ぐ大阪弁-」

第3回「「はるくさ木簡」と古代難波の文字史料」動画を公開しました

令和4(2022)年7月23日(土曜日)に開催した令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉-古代から現代へ語り継ぐ大阪弁-」第3回「「はるくさ木簡」と古代難波の文字史料」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

【前編動画へ】

【後編動画へ】

| 14:20 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/09/16 | [終了報告]【中央】令和4年度古文書からみる大阪講座 全6回 |

|---|

令和4年度古文書からみる大阪講座

8月12日、9月2日、9月9日、9月16日に令和4年度古文書からみる大阪講座を開催しました。

講師の事情により、当初の予定より回数を減らしての開催となりましたが、参加者の皆さまは、予習・復習を丁寧にされたり、講師の野高氏に直接質問されたりと、とても熱心に受講されていました。

今回の講座が、古文書の勉強を続けていくきっかけとなれば幸いです。

ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

以下は、本講座の開催案内です。

8月19日(第2回)、8月26日(第3回)の講座については、講師の事情により中止とさせていただきます。

9月2日以降の講座は実施予定です。万が一、中止となる場合は改めてお知らせします。(8月22日更新)

くずし字解読を中心に、古文書の基礎的なことを学び、大阪の歴史についても簡単にふれる講座です。

【講師からのメッセージ】

現在の古文書ブームは1970年代に始まります。その先導役となったのが藤本篤です。藤本はいくつもの古文書入門書を出しています。そこには大阪市立中央図書館や市史編纂所の古文書が使われています。今年は藤本が『古文書学入門』や『古文書への招待』で使用した古文書を中心にテキストを作っています。

【日時】令和4(2022)年8月12日、8月19日、8月26日、9月2日、9月9日、9月16日

毎週金曜日(全6回)10時00分から12時00分(開場 9時30分)

【場所】中央図書館 5階 中会議室

【講師】野高宏之氏(奈良県立大学教授)

【定員】40名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【対象】大阪市内在住、在勤、在学者の方 ※全6回通してご参加ください。

【参加費】無料

【申込方法】インターネット もしくは 往復はがきで受付

【申込締切】8月2日(火曜日)(当日必着) 受付は終了しました

●インターネット

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしている場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

●往復はがき

往復はがき1通につき、お1人までお申込みできます。

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 大阪市立中央図書館「古文書からみる大阪講座」係

[記載事項]

往信通信欄:お名前・ふりがな・住所・電話番号

復信宛先欄:住所・お名前

抽選結果のお知らせは、8月5日(金曜日)頃までにお送りします。

お知らせが届かない場合は、電話 06-6539-3302 までお問い合わせください。

ちらしは令和4年度古文書からみる大阪講座(PDF形式, 948KB)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

| 13:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/09/16 | [終了]【中央】3階ケース展示「大阪の鉄道と建築」 12月14日まで |

|---|

3階ケース展示「大阪の鉄道と建築」

街を歩いていると、大阪のシンボルとして今もその姿をとどめる「生きた建築」に出会うことがあります。

今回は鉄道と縁の深い歴史的な建築物を中心に、当館で所蔵している資料から、大阪の近代建築を紹介します。

【日時】令和4(2022)年9月16日(金曜日)から12月14日(水曜日)まで

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

[関連リンク]

- Webギャラリー「大阪の鉄道と建築」

- 連携講座「鉄トリップ 大阪の鉄道建築」 10月26日

- 【中央】ワークショップ「イラストで巡ろう!大阪のまち」 11月3日

- 【中央】2階パネル展示 「大阪の近代建築の魅力」10月7日から

- 【中央】2階図書展示「建築満喫2022」展 9月16日から

- 【中央】イラストで解説!大阪の近代建築の魅力 10月21日から

生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪(別ウィンドウで開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/09/06 | [終了報告]【鶴見】蓄音機コンサート「大阪文学音聴噺」 11月19日 |

|---|

第25回大阪市図書館フェスティバル

鶴見図書館蓄音機コンサート「大阪文学音聴噺(おとぎばなし)」

毎年の秋のお楽しみとなっている蓄音機コンサート、今回は「懐かしの映画音楽と名場面」をテーマに、数々の名画の音楽と興味深い逸話をお楽しみいただきました。

お天気にも恵まれ、14名の方がご来場くださいました。ご参加ありがとうございました。

【問い合わせ】鶴見図書館 電話 06-6913-0772

ちらしは蓄音機コンサート「大阪文学音聴噺(おとぎばなし)チラシ(PDF形式,578KB)をご覧ください。

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 鶴見 |

| 2022/09/01 | Webギャラリー「大阪の鉄道と建築」 |

|---|

Webギャラリー「大阪の鉄道と建築」

街を歩いていると、大阪のシンボルとして今もその姿をとどめる「生きた建築」に出会うことがあります。今回は鉄道と縁の深い歴史的な建築物を中心に、当館で所蔵している資料から関連する画像を紹介します。

⇒Webギャラリー「大阪の鉄道と建築」(別ウィンドウが開きます)

【期間】令和4(2022)年9月1日(木曜日)から

★展示期間終了後も大阪市立図書館デジタルアーカイブ(別ウィンドウが開きます)「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。

「大阪名所 大阪駅」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

- 大阪市立難波市民学習センター連携講座「鉄トリップ 大阪の鉄道建築」10月26日

- 【中央】ワークショップ「イラストで巡ろう!大阪のまち」 11月3日

- 【中央】2階パネル展示 「大阪の近代建築の魅力」10月7日から

- 【中央】2階図書展示「建築満喫2022」展 9月16日から

- 【中央】イラストで解説!大阪の近代建築の魅力 10月21日から

生きた建築ミュージアム フェスティバル大阪(別ウィンドウで開きます)

| 13:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/08/31 | 【中央】大阪連続講座第2回「なにわのことば遊び」動画公開 |

|---|

令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉 -古代から現代へ語り継ぐ大阪弁-」

第2回「なにわのことば遊び ‐『浪花みやげ』の豊饒な世界へ‐」の動画を公開しました

令和4(2022)年7月16日(土曜日)に開催した令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉-古代から現代へ語り継ぐ大阪弁-」第2回「なにわのことば遊び -『浪花みやげ』の豊饒な世界へ-」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

以下からご覧ください。

終了報告に公開している講座レジュメとあわせてご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

【前編動画へ】

【後編動画へ】

| 13:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/08/19 | [終了]【中央】大阪連続講座「きいておくれやす 大阪の昔話」動画公開 |

|---|

令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉 -古代から現代へ語り継ぐ大阪弁-」

第1回「きいておくれやす 大阪の昔話・『わたしの空堀物語』」の動画を公開しました

令和4(2022)年7月9日(土曜日)に開催した令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉-古代から現代へ語り継ぐ大阪弁-」第1回「きいておくれやす 大阪の昔話・『わたしの空堀物語』」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。令和5(2023)年3月31日まで公開しています。

以下からご覧ください。公開終了しました

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

【前編動画へ】

.jpg)

【後編動画へ】

.jpg)

| 09:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/08/01 | [終了]【都島】「毛馬 いま むかし」展 8月31日まで |

|---|

「毛馬 いまむかし」展

大阪市北部、都島区の淀川と新淀川の分流点の東側の地域である「毛馬」は、1885(明治18)年、大洪水のあと淀川改修が行われ、水量調節の洗堰(あらいぜき)と通船のための閘門(こうもん)がつくられました。また、与謝蕪村の誕生地で、「春風や堤長うして家遠し」の句碑があります。

大阪市立図書館で所蔵する本やデジタルアーカイブから「毛馬」に関するものを集めて展示しています。

.jpg)

【思い出のこし】

毛馬や淀川での子供の頃の遊びなどの思い出はありませんか。大阪市立図書館では、大阪市内にまつわるみなさまの思い出を記録として残すため「思い出のこし」事業を実施しています。お寄せいただいた思い出は図書館資料による補足情報などを追加して、図書館内やホームページなどで公開します。

詳しくは 思い出のこしプロジェクト をご覧ください。

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 都島 |

| 2022/07/23 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第3回 はるくさ木簡と古代難波の文字史料 |

|---|

第3回「「はるくさ木簡」と古代難波の文字史料」

以下は、本講座の開催案内です。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/07/19 | 【中央】市史編纂所セミナー「明治大正大阪市史の編纂日誌」 動画公開 |

|---|

大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第18回

「明治大正大阪市史の編纂日誌」の動画を公開しました

令和4(2022)年6月4日(土曜日)に開催した大阪市史編纂所セミナー「明治大正大阪市史の編纂日誌」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/07/16 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第2回「なにわのことば遊び」 7月16日 |

|---|

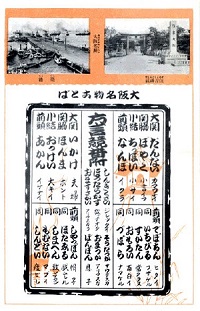

第2回「なにわのことば遊び-『浪花みやげ』の豊饒な世界へ-」

中世歌謡史、ことば遊びなどを研究されている小野恭靖先生に、江戸時代末期、大坂で発行された多種の瓦版が冊子本にされた『浪花みやげ』についてご講演いただきました。「回文」「無理問答」「判じ絵」「鈍字」など、当時の人々が興じた様々なことば遊びを、小野先生の解説とともにクイズ形式でも楽しみ、参加者からは難しい問題にも即座に答えが飛び出したりと、笑いと熱気に包まれていました。

参加いただいた皆さまからは「日本語っておもしろい」「大阪の文化の奥深さを感じた」「遊び心が伝わっていることに感激した」などのご感想をいただきました。参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

第2回「なにわのことば遊びー『浪花みやげ』の豊饒な世界へー」講座レジュメ(PDF形式,4.5MB)

江戸時代末期に大坂で出版された瓦版『浪花みやげ』から「判じ絵」「なぞ」「文字遊び」等のことば遊びを取り上げ、それぞれについて解説した後、クイズ形式で問題を解き、楽しみながら頭の体操をしていただきます。脳トレーニングを行いながら、私たちの愛する日本語の奥深さと面白さを再認識しましょう。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/07/09 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第1回「きいておくれやす 大阪の昔話」 |

|---|

第1回「きいておくれやす 大阪の昔話・『わたしの空堀物語』」

参加いただいた皆さまからは「やわらかな語り口でとても聞きやすく楽しめました」、「いまでは、あまり使われていない大阪弁が聞けてとても良かった。ますます大阪弁が好きになりました」、「知らない戦争体験を学びました」といった感想をいただきました。参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

.jpg)

以下は、本講座の開催案内です。

大阪弁による語り部の活動をするようになったきっかけや、自身が主宰する「おはなしさろん」「ちいちゃいおはなし会」の活動と冊子『おはなしのたび』の発行を通して知り得た大阪弁による語りの豊かさや、語りがもつ力について語ります。あわせて、大阪の昔話と自身の体験談『わたしの空堀物語』の語りの実演を行います。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/06/17 | [終了]【中央】3階ケース展示「なにわの言葉」 9月14日まで |

|---|

3階ケース展示「なにわの言葉」

近世から現代までの大阪の文芸資料や絵葉書、カルタ等にみる大阪弁について、当館所蔵の資料よりご紹介します。

【日時】令和4(2022)年6月17日(金曜日)から9月14日(水曜日)まで

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館 3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

- 関連講座 令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉」7月9日・16日・23日

- 関連Webギャラリー 「なにわの言葉」(別ウィンドウが開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/06/04 | [終了報告]【中央】市史編纂所セミナー「明治大正大阪市史の編纂日誌」 |

|---|

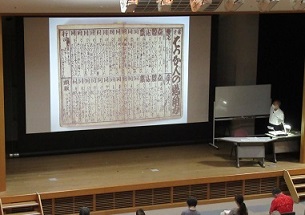

[終了報告]

大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第18回明治大正大阪市史の編纂日誌

6月4日(土曜日)に第18回市史セミナー「明治大正大阪市史の編纂日誌」を開催しました。

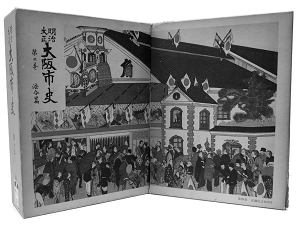

大阪市史編纂所の尾崎所長を講師として、『明治大正大阪市史』に携わった人物や、編纂日誌の書き手と思われる人物、また『明治大正大阪市史』に登場する財界人など、ヒトに焦点をあて、当時の市史の編纂時の様子を解説していただきました。

日本最初の市史である『大阪市史』について、また市史編纂事業がここまで続いてきた理由や編纂の意義についても触れられ、貴重なお話を聞く機会となりました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。

当日の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しています。

⇒大阪市史編纂所セミナー「明治大正大阪市史の編纂日誌」の動画を公開しました

以下は、本講座の開催案内です。

日本初の市史として編纂された『大阪市史』の後、明治・大正期の大阪の歴史を編纂した『明治大正大阪市史』の編纂当時の日誌である『明治大正大阪市史編纂日誌』上下巻を発刊しました。この日誌は昭和2年から10年にかけて記されたもので、当時活躍した多くの人物が登場します。編纂作業の進め方や史料調査等を通じてお世話になった人々を紹介し、市史編纂事務局の遺した稀有な史料である編纂日誌発刊の意義等についてお話します。

【日時】令和4(2022)年6月4日(土曜日)14時から15時30分(開場13時30分) 終了しました

【講師】尾崎安啓氏(大阪市史編纂所長)

【定員】80人(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【対象】どなたでも

【問合せ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3302

【共催】大阪市立中央図書館 大阪市史料調査会

【申込方法】インターネット もしくは 往復はがきで受付

【申込締切】

5月18日(水曜日)時点で、定員に満たなかったため、申込期限を延長しました。

先着順でインターネットでのみ申込を受け付けます。

【申込締切】5月30日(月曜日) 受付は終了しました

●インターネット

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。 受付は終了しました

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしている場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

●往復はがき

往復はがき1通につき、お1人までお申込みできます。 受付は終了しました

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 大阪市立中央図書館「第18回市史セミナー」係

[記載事項]

往信通信欄:お名前・ふりがな・住所・電話番号

復信宛先欄:住所・お名前

(注)5月18日までに申し込みいただいた方への抽選結果のお知らせは、5月24日(火曜日)頃までにお送りします。

お知らせが届かない場合は、電話 06-6539-3302 までお問い合わせください。

ちらしは第18回市史編纂所セミナー_明治大正大阪市史の編纂日誌(PDF形式,1.02MB)をご覧ください。

本講座は「大阪検定」に協力しています。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱がある、咳が出る、風邪症状があるなど体調不良の場合は来館をお控えください。

ワクチン接種の有無にかかわらず、マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/06/01 | Webギャラリー「なにわの言葉」 |

|---|

Webギャラリー「なにわの言葉」

古代から現代に至るまで、大阪という土地が培ってきた「なにわの言葉」は、大阪人にとっての貴重な財産です。近世大坂の俳諧・浄瑠璃・ことば遊び等の文芸資料や大正から昭和初期にかけての大阪弁による説明付き絵葉書などをご紹介します。

⇒Webギャラリー「なにわの言葉」(別ウィンドウが開きます)

【期間】令和4(2022)年6月1日(水曜日)から

★展示期間終了後も大阪市立図書館デジタルアーカイブ(別ウィンドウが開きます)「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。

「大阪名物ことば/大阪名所 住吉神社/築港」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/05/20 | [終了]【中央】3階ケース展示「移り変わるおおさか名所」 6月15日まで |

|---|

3階ケース展示「移り変わるおおさか名所」

大阪には、今も昔も数多くの名所があります。時代とともに移り変わる名所の姿は、さまざまな画家たちによって描かれてきました。

幕末から明治初期の名所絵『浪花百景』『写真浪花百景』と、赤松麟作、浅野竹二、徳力富吉郎が描いた戦前・戦後の新しい大阪名所を当館所蔵の資料よりご紹介します。

【日時】令和4(2022)年5月20日(金曜日)から6月15日(水曜日)まで

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

| 09:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/05/20 | [終了]【中央】令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉」 |

|---|

令和4年度大阪連続講座「なにわの言葉 -古代から現代へ語り継ぐ大阪弁-」

- Webギャラリー「なにわの言葉」

- 3階ケース展示「なにわの言葉」(別ウィンドウが開きます)

| 09:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/04/06 | 【旭】旭区の思い出を公開しました |

|---|

旭区の思い出を公開しました

大阪市立図書館では、大阪市内にまつわるみなさまの思い出を記録として残すため、

「思い出のこし」事業を実施しています。

.png) お寄せいただいた旭区の「思い出」のうち、「渡し船の乗り場があり、船頭さんが東淀川の対岸へ運搬していた。船はエンジンで動き、長い竿でコントロールしていた」

お寄せいただいた旭区の「思い出」のうち、「渡し船の乗り場があり、船頭さんが東淀川の対岸へ運搬していた。船はエンジンで動き、長い竿でコントロールしていた」

「旭東中学校の斜め前あたりは一面水田で、ザリガニ釣りを楽しんだ」

など、22件を新たに公開しました。

令和3(2021)年12月1日から令和4(2022)年1月19日まで募集した「図書館にまつわる思い出」の内、

旭図書館にまつわる思い出もあります。

旭図書館内に設置のファイルならびに、大阪市立図書館ホームページ「思い出のこしプロジェクト」より「旭区思い出のこし」のページでご覧いただけます。

写真は1975年当時の旭図書館(旧館)の様子

子どものときに遊んだ場所、よく行ったお店など、みなさんの心に残る思い出をお寄せください。

投稿は図書館内に設置のちらしか、下記のリンクの「旭区投稿用カード」にご記入いただき、お持ちください。

お寄せいただいた思い出は、図書館資料による補足情報等を追記し公開します。

みなさまの思い出をお待ちしています。

記入用紙はこちら→旭区投稿用カード(PDF形式,600KB)

| 12:00 | 大阪に関する催し・展示など | 旭 |

| 2022/03/31 | 「思い出のこしプロジェクト」ページおよびデータセットを更新しました |

|---|

まちの思い出を図書館で残すプロジェクト

「思い出のこしプロジェクト」ページおよびデータセットを更新しました

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内およびホームページで公開しています。

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内およびホームページで公開しています。

令和3年度には65件の思い出を新たに公開しました。また、表示形式を変更し、「遊び」と「図書館」の項目を「分野」に追加して一覧表示できるようになりました。身近な思い出探しなど、ぜひお楽しみください。

「思い出のこし」のデータはオープンデータとして提供していますので、どうぞご活用ください。

⇒「思い出のこしプロジェクト」のページへ

引き続き、思い出を募集しています。子どもの頃に遊んだ空き地や公園、よく行ったお店など、みなさんの心に残る思い出をお寄せください。たくさんの思い出をお待ちしています。

☆「おおさか資料室」ページでは、大阪に関するよくある質問や大阪に関する資料リストをまとめています。こちらもご覧ください。

(画像)大阪市立図書館デジタルアーカイブ「(大阪)上本町の街角に聳ゆる大軌ビルデング」

| 18:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/03/29 | 【中央】令和3年度史料でたどる「おおさか」講演会 動画公開 |

|---|

令和3年度 史料でたどる「おおさか」講演会

「江戸時代の大坂近辺の村々とその領主たち」の動画を公開しました

令和4(2022)年2月19日(土曜日)に開催した令和3年度 史料でたどる「おおさか」講演会の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

以下からご覧ください。

(下の画像をクリックすると、YouTubeが別ウインドウで開きます)

【前編動画へ】

【後編動画へ】

| 09:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/03/18 | [終了]【中央】3階ケース展示 「近世大坂の村と暮らし」 5月18日まで |

|---|

3階ケース展示「近世大坂の村と暮らし」

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/03/11 | 【中央】大阪連続講座第2回「おおさかを描く、おおさかで描く」動画公開 |

|---|

第2回「おおさかを描く、おおさかで描く 〜上方浮世絵の魅力〜」の動画を公開しました

| 14:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/03/01 | Webギャラリー「『聖徳太子千四百年御聖忌』にちなんで」 |

|---|

Webギャラリー「『聖徳太子千四百年御聖忌』にちなんで」

令和4(2022)年は聖徳太子(574-622)が没して1400年目となる「聖徳太子千四百年御聖忌」の年です。

改めて言うまでもなく、聖徳太子は十七条憲法の制定や遣隋使の派遣など、国家体制の確立に貢献するとともに、四天王寺や法隆寺を創建し、日本仏教の礎を築いた人物です。「御聖忌」とは100年ごとの節目に行う大法要のことで、四天王寺をはじめとする太子ゆかりの寺院では多くの法会や行事が開かれます。今回のWebギャラリーでは、聖徳太子に関連のある画像をご紹介します。

⇒Webギャラリー「『聖徳太子千四百年御聖忌』にちなんで」

【期間】令和4(2022)年3月1日(火曜日)から

★展示期間終了後も「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。

「御物聖徳太子御影」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/02/19 | [終了報告]【中央】令和3年度史料でたどる「おおさか」講演会 2月19日 |

|---|

【終了報告】令和3年度 史料でたどる「おおさか」講演会(大阪市史料調査会共催事業)

「江戸時代の大坂近辺の村々とその領主たち」

2月19日(土曜日)に令和3年度 史料でたどる「おおさか」講演会「江戸時代の大坂近辺の村々とその領主たち」を開催しました。

講師の吉川潤先生からは、2022年3月刊行予定の『新修大阪市史 史料編』第12巻「近世Ⅶ村落2」収録の史料をもとに、村々と領主の変遷、年貢の納入、災害・事件への対応の3つのテーマから、大坂近辺の村々の特徴をご説明いただきました。

受講された方からは、「年貢の具体的な流れがよく理解できた」「事件捜査が領主に関りなく(大坂)町奉行所が行ったというのは意外でした」等のお声をいただきました。

当日の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しています。

⇒令和3年度 史料でたどる「おおさか」講演会「江戸時代の大坂近辺の村々とその領主たち」の動画を公開しました

令和3年度 史料でたどる「おおさか」講演会(大阪市史料調査会共催事業)

「江戸時代の大坂近辺の村々とその領主たち」

江戸時代、大坂近辺の村々は、年貢を納める時、領主に要望がある時、あるいは事件や災害が起こった時、どのように行動したのか?

『新修大阪市史 史料編』第12巻「近世Ⅶ村落2」の刊行(3月刊行予定)に合わせて、同書に収録した古文書をもとに、村と領主たちとの関係を読み解きます。年貢上納命令書a-d結合版.png)

年貢上納命令書(大阪市史編纂所蔵)

【日時】令和4(2022)年2月19日(土曜日)14時から15時30分(開場13時30分)終了しました

【講師】吉川 潤 氏(大阪市史料調査会調査員)

【会場】大阪市立中央図書館 5階大会議室

【定員】80名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【対象】どなたでも

【参加費】無料

【問合せ】中央図書館利用サービス担当 電話06-6539-3302

【共催】大阪市立中央図書館 大阪市史料調査会

【申込方法】【申込受付は終了しました】

インターネット もしくは 往復はがき にて受付

【申込受付締切】令和4(2022)年1月26日(水曜日)まで

往復はがきは令和4(2022)年1月26日(水曜日)当日必着

【その他】手話通訳ご希望の方は、1月26日(水曜日)までにお名前・電話FAX番号を明記して、FAX 06-6539-3335 まで手話通訳希望とお申込みください。

一時保育はありません。

●インターネット 【申込受付は終了しました】

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

当選・落選の結果通知は、メールにて送信します。

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

※申込後、図書館からのメールが届かない人は06-6539-3302までお問い合わせください。

●往復はがき 【申込受付は終了しました】

往復はがき1通につき、お1人のお申込でお願いします。

[記載事項] 往信通信欄:お名前(ふりがな)・住所・電話番号

復信宛先欄:お名前・住所

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「史料でたどる「おおさか」講演会」係

ちらしは、令和3年度史料でたどる「おおさか」講演会ちらし(PDF形式,1.7MB)をごらんください。

・いただいた個人情報は緊急時および事業実施にかかわる連絡のみに使用し、事業終了後すべて破棄します。

・この講演は後日、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで動画配信を予定しています。

<関連展示> 3階ケース展示「近世大坂の村と暮らし」 3月18日から5月18日まで

本講座は「大阪検定」に協力しています。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱がある、咳が出る、風邪症状があるなど体調不良の場合は来館をお控えください。

ワクチン接種有無にかかわらず、マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/02/05 | [終了報告]【中央】大阪連続講座第3回「寄席文字を関西に伝えて五十年」 |

|---|

[終了報告]令和3年度大阪連続講座第3回「寄席文字を関西に伝えて五十年」

2月5日(土曜日)に令和3年度大阪連続講座 第3回「寄席文字を関西に伝えて五十年」を開催しました。高座の下手に置かれている出演者の名前を書いた紙の札を「めくり」といいますが、このめくりに書いてある書体が寄席文字です。その寄席文字の歴史や道具について、さらには伝統を受け継ぐとはどういうことか、という心構えに至るまで、文字を描く実演も交えて話していただきました。

これまでになかった試みとして講師の手元をスクリーンにアップで映し出したり、会場に講師のお持ちくださった「めくり」の実物や寄席文字の資料を展示するなど、いつもの連続講座とは少し違う楽しい講演会にすることができました。

令和3年度大阪連続講座

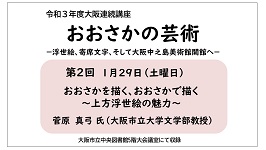

「おおさかの芸術 -浮世絵、寄席文字、そして大阪中之島美術館開館へ-」

第3回「寄席文字を関西に伝えて五十年」

橘流寄席文字とはどういったものか、そして伝統的な興行界で使用されている書体、例えば歌舞伎の勘亭流や大相撲の相撲文字他、どのようなものがあるかについて語ります。寄席文字の道具の紹介や実演も行います。

【講師】橘 右一郎 氏(橘流寄席文字 橘会理事)

【日時】令和4(2022)年2月5日(土曜日)14時から15時30分(開場13時15分)終了しました

【場所】大阪市立中央図書館5階大会議室

【定員】80人(事前申込・応募多数の場合は抽選、入場無料)

【申込方法】 往復はがき または インターネット からお申し込みください。

往復はがき

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「大阪連続講座 第3回」係

・1枚のはがきで1名のみ。

・講座名「大阪連続講座 第3回」、名前、ふりがな、住所、電話番号を明記して上記の宛先までお送りください。

インターネット こちらの 申込フォームからお申込みください。

(注)当選・落選の結果通知につきましては、メールにて送信します。

・図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

・迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

・設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

【申込締切】第3回 令和4(2022)年1月19日(水曜日)当日必着

【その他】手話通訳等ご希望の方は申込が必要です。

申込締切日までに、講座名(第3回)・お名前・ご連絡先を明記して、手話通訳等希望とお申込みください。ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。(FAX 06-6539-3335)

一時保育はありません。

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 電話06-6539-3302

【講師紹介】

橘 右一郎(たちばな ういちろう)氏(橘流寄席文字 橘会理事)

橘流寄席文字家元 橘右近に昭和43年10月より師事、昭和45年2月3日、3番目の弟子となり「橘右一郎」を拝命。昭和45年10月に故郷大阪へ帰り、当時「上方」では定まった様式の寄席文字がなかったため橘流寄席文字を広めるために活動を始め、現在に至る。

『日本の古典芸能 9 寄席 : 話芸の集成』芸能史研究会/編(1978年、平凡社)

研究の手引き「寄せ文字について」年表を発表。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱、咳が出る、息苦しい、味覚がないなど異常を感じる場合は来館をお控えください。

マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

本講座は「大阪検定」に協力しています

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/02/05 | 「図書館にまつわる思い出のこし」を公開しました! |

|---|

「図書館にまつわる思い出のこし」を公開しました!

大阪市立図書館100周年・中央図書館60周年を記念し、大阪市立図書館や自動車文庫まちかど号に関する思い出を募集しました。

募集について詳しくは、「図書館にまつわる思い出のこし大募集!」(令和3年12月1日から令和4年1月19日まで)をご覧ください。

お寄せいただいた、図書館にまつわる思い出をホームページで公開しました。

「大阪市立図書館100周年 中央図書館60周年」ページよりご覧ください。

建替え前の図書館に関するエピソードや本との出会い、図書館職員とのやりとりなど、心温まる思い出をたくさんお寄せいただきました。本当にありがとうございました。

引き続き、まちについての思い出を図書館で残すプロジェクト(通称:思い出のこし)は、全館で募集しています。

詳しくは「思い出のこしプロジェクト」ページをご参照ください。

| 12:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/01/29 | [終了報告][中央]大阪連続講座第2回「おおさかを描く、おおさかで描く」 |

|---|

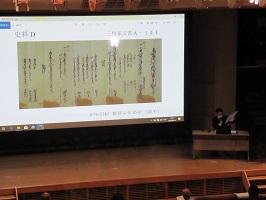

[終了報告]令和3年度大阪連続講座 第2回「おおさかを描く、おおさかで描く 〜上方浮世絵の魅力〜」

1月29日(土曜日)に令和3年度大阪連続講座 第2回「おおさかを描く、おおさかで描く 〜上方浮世絵の魅力〜」を開催しました。

講師の菅原真弓先生からは、上方浮世絵における名所絵誕生の背景には、『摂津名所図会』等の地誌類の刊行と天保2(1835)年の天保山築造があるとの解説がありました。また、幕末から明治初年に刊行された大坂の名所絵である「浪花百景」と「写真浪花百景」には、先行作品である歌川広重の名所絵からの学びが見受けられることを、多数の画像を比較しながらご説明いただきました。

受講された方からは、「上方浮世絵があまり研究されていないことを知った。」「東西比較の着眼点がよかった。」等のお声をいただきました。

当日の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しています。

⇒大阪連続講座第2回「おおさかを描く、おおさかで描く 〜上方浮世絵の魅力〜」の動画を公開しました

令和3年度大阪連続講座

「おおさかの芸術 -浮世絵、寄席文字、そして大阪中之島美術館開館へ-」

第2回「おおさかを描く、おおさかで描く 〜上方浮世絵の魅力〜」

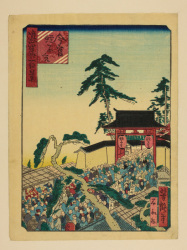

「浮世絵」というと江戸のもの、というイメージが強いかと思われますが、江戸時代の大坂でも浮世絵版画は制作されていました。「上方浮世絵」といいます。

「浮世絵」というと江戸のもの、というイメージが強いかと思われますが、江戸時代の大坂でも浮世絵版画は制作されていました。「上方浮世絵」といいます。

この講演では、幕末以降に刊行されていく名所絵、特に大坂を描いた作品「浪花百景」を中心に、上方浮世絵の魅力を探っていきたいと思います。

【講師】菅原真弓 氏(大阪市立大学文学部教授)

【日時】令和4(2022)年1月29日(土曜日)14時から15時30分(開場13時15分) 終了しました

【場所】大阪市立中央図書館5階大会議室

【定員】80人(事前申込・応募多数の場合は抽選、入場無料)

【申込方法】 往復はがき または インターネット からお申し込みください。

往復はがき 受付終了

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「大阪連続講座 第2回」係

・1枚のはがきで1名のみ。

・講座名「大阪連続講座 第2回」、名前、ふりがな、住所、電話番号を明記して上記の宛先までお送りください。

インターネット こちらの 申込フォームからお申込みください。 受付終了

(注)当選・落選の結果通知につきましては、メールにて送信します。

・図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

・迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

・設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

【申込締切】第2回 令和4(2022)年1月12日(水曜日)当日必着

【その他】手話通訳等ご希望の方は申込が必要です。

申込締切日までに、講座名(第2回)・お名前・ご連絡先を明記して、手話通訳等希望とお申込みください。ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。(FAX 06-6539-3335)

一時保育はありません。

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 電話06-6539-3302

【講師紹介】

菅原真弓(すがわら まゆみ)氏(大阪市立大学文学部教授)

1999年、学習院大学大学院人文科学研究科哲学専攻博士後期課程単位修得退学。2008年、学位論文「十九世紀日本版画における風景主題と歴史主題」で博士(哲学)を取得。中山道広重美術館(岐阜県恵那市)学芸員、京都造形芸術大学、和歌山大学准教授を経て2017年より現職。専門は日本近世近代絵画史、版画史。2019年、著書『月岡芳年伝 幕末明治のはざまに』(2018年、中央公論美術出版)の成果により芸術選奨文部科学大臣新人賞(評論等部門)受賞。著書は他に『浮世絵版画の十九世紀 風景の時間、歴史の空間』(2009、ブリュッケ)、『謎解き浮世絵叢書 月岡芳年「和漢百物語」』(2010年、二玄社)などがある。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱、咳が出る、息苦しい、味覚がないなど異常を感じる場合は来館をお控えください。

マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

本講座は「大阪検定」に協力しています

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/01/08 | [終了]大阪連続講座第1回「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」動画 |

|---|

「おおさかの芸術 -浮世絵、寄席文字、そして大阪中之島美術館開館へ-」

第1回「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」の動画を公開しました(令和4年1月31日まで)

令和3(2021)年12月11日(土曜日)に開催した令和3年度大阪連続講座第1回「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネル(別ウィンドウで開きます)で公開しました。

令和4(2022)年1月31日まで公開しています。

以下からご覧ください。

「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」前編/後編 公開終了しました

(大阪市教育委員会YouTubeチャンネルが別ウィンドウで開きます)

| 10:30 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2022/01/07 | [中止]【中央】市史編纂所セミナー「大阪の新聞作家 菊池幽芳」1月15日 |

|---|

講師の事情により、当行事の開催を中止させていただきます。急なご案内となり大変申し訳ありません。ご理解賜りますようお願いいたします。

大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第18回

講演会「大阪の新聞作家 菊池幽芳―明治・大正期の芝居と小説―」

菊池幽芳 ( きくちゆうほう ) は、明治から大正にかけて『大阪毎日新聞』の看板作家として活躍しました。彼は華族の女性を主人公にした恋愛小説を得意としており、女性読者の心をつかみました。菊池の小説は、そのあまりの人気ぶりから、必ず道頓堀で上演され、さらには画集や絵葉書等関連グッズが劇場近くの商店で発売されるなどの社会現象を巻き起こしました。未だ色あせない彼の作品を通して、明治・大正期の芝居と小説について具体的に見てみましょう。

.jpg)

『 明治後期の道頓堀 』( 関西大学図書館所蔵 )

【講師】吉川真理子氏(よしかわ まりこ・尼崎市立歴史博物館)

【日時】令和4(2022)年1月15日(土曜日)

14時から15時30分(開場13時30分)

【場所】大阪市立中央図書館5階大会議室

【定員】80名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【申込方法】インターネット または 往復はがき にて受付

【申込受付期間】令和3(2021)年11月10日(火曜日)から12月22日(水曜日)まで。当日必着

【問い合わせ先】中央図書館利用サービス担当 電話06-6539-3302

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。12月22日(水曜日)までにお申込みください。FAX 06-6539-3335

一時保育はありません

●インターネット 受付終了しました

こちらの申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしている場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

※申込後、図書館からのメールが届かない人は06-6539-3302までお問い合わせください。

●往復はがき 往復はがき1 通につき、お1人1回分のお申込みでお願いします。 受付終了しました

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「市史編纂所セミナー」係

[記載事項] 往信通信欄:名前(ふりがな)・住所・電話番号

復信宛先欄:名前・住所

※ 抽選の結果は、 12 月23日 (木曜日) 以降インターネット申込の方はメール で、はがき申込の方は返信用はがきにておしらせします。

ちらしは大阪の新聞作家 菊池幽芳ー明治・大正期の芝居と小説ー(PDF形式, 1.14MB)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱がある、咳が出る、風邪症状があるなど体調不良の場合は来館をお控えください。

ワクチン接種有無にかかわらず、マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

・大阪市史編纂所セミナー「探そう!大阪市の歴史魅力」とは…

本セミナーでは、『新修大阪市史』(本文編・史料編)、『大阪市の歴史』等に書かれていることや、大阪市史編纂所が集めた歴史情報をわかりやすくご紹介していきます。

本講座は「大阪検定」に協力しています。

| 19:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2022/01/06 | [終了]【都島】「網島 いま むかし」展 1月30日まで |

|---|

「網島 いまむかし」展

都島区の南西、北区・中央区と隣あう「網島町」は、古くから大川(淀川)・寝屋川・平野川が交差する場所。洪水に悩まされながらも、 眺めのよい風景を好んだ人々が多く住んでいました。また、文楽や歌舞伎で上演されている「心中天の網島」の舞台にもなっています。大阪市立図書館で所蔵する本やデジタルアーカイブから「網島町に関するものを集めて展示しています。

.jpg)

【日時】 令和4(2022)年1月6日(木曜日)から30日(日曜日) 終了しました。

開館日・開館時間は開館日・開館時間(開館カレンダー) ページをご覧ください

【場所】 都島図書館閲覧室

【問い合わせ】 都島図書館 電話 06-6354-3229

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 都島 |

| 2021/12/17 | [終了]【中央】3階ケース展示「名作の舞台 おおさか」 3月16日まで |

|---|

3階ケース展示「名作の舞台 おおさか」

大阪という土地は、古代から現代に至るまで数多くの名作の舞台として、文学史上重要な位置を占めています。近松門左衛門作『曽根崎心中』の露天神社、織田作之助著「木の都」の口縄坂、大島真寿美著『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』の道頓堀など、近世から現代までの名作の舞台を当館所蔵の資料よりご紹介します。

【日時】令和3(2021)年12月17日(金曜日)から令和4(2022)年3月16日(水曜日)まで

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

| 15:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/12/11 | [終了報告]【中央】連続講座1「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」 |

|---|

「おおさかの芸術 -浮世絵、寄席文字、そして大阪中之島美術館開館へ-」

第1回「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」

[講座終了報告]

2022年2月に開館する大阪中之島美術館について、建築の概要やコレクション、アーカイブを始めとする新しい美術館像についてお話しいただきました。

参加された方からは「美術館の誕生までの過程の話が聞けて興味深かった」「美術館でアーカイブの機能をもたす発想が面白いと思う」「企画展のなかにこめられた「新しさ」を探します。楽しみにしています!!」などのご意見をいただきました。

当日の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで、令和4(2022)年1月31日まで公開しています。

⇒大阪連続講座第1回「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」の動画を公開しました

[以下は講座の開催案内です]

2022年2月に大阪中之島美術館は開館します。長い準備期間を経ての開館ですが、その間に収集したコレクションは国内トップレベルのものと高い評価を得ています。そのコレクション作品を紹介するとともに、新しい機能・施設も併せて紹介しながら大阪という地域で新しい美術館の果たす役割についてお話します。

【講師】菅谷富夫 氏(大阪中之島美術館長)

【日時】令和3(2021)年12月11日(土曜日)14時から15時30分(開場13時15分) 終了しました

【場所】大阪市立中央図書館5階大会議室

【定員】80人(事前申込・応募多数の場合は抽選、入場無料)

【申込方法】 往復はがき または インターネット からお申し込みください。

往復はがき 受付終了

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「大阪連続講座 第1回」係

・1枚のはがきで1名のみ。

・講座名「大阪連続講座 第1回」、名前、ふりがな、住所、電話番号を明記して上記の宛先までお送りください。

インターネット こちらの申込フォームからお申込みください。 受付終了

(注)当選・落選の結果通知につきましては、メールにて送信します。

・図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

・迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

・設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

【申込締切】第1回 令和3(2021)年11月24日(水曜日)当日必着

【その他】手話通訳等ご希望の方は申込が必要です。

申込締切日までに、講座名(第1回)・お名前・ご連絡先を明記して、手話通訳等希望とお申込みください。ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。(FAX 06-6539-3335)

一時保育はありません。

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 電話06-6539-3302

【講師紹介】

菅谷富夫(すがや とみお)氏(大阪中之島美術館長)

昭和33年 4月 千葉県生まれ

昭和60年 3月 明治大学大学院文学研究科博士課程前期修了 文学修士

平成 2年 4月 財団法人滋賀県陶芸の森 学芸員

平成 4年 4月 大阪市教育委員会事務局大阪市立近代美術館建設準備室学芸員

平成25年 4月 大阪市経済戦略局大阪新美術館建設準備室 研究主幹

平成28年 4月 大阪新美術館建設準備室 室長

平成31年 4月 大阪中之島美術館建設準備室 室長

平成31年12月 大阪中之島美術館 館長

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱、咳が出る、息苦しい、味覚がないなど異常を感じる場合は来館をお控えください。

マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

本講座は「大阪検定」に協力しています

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

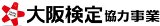

| 2021/12/08 | 【中央】講演会「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」動画公開 |

|---|

大阪市指定文化財の指定記念講演会「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」の動画を公開しました

令和3(2021)年10月2日(土曜日) に開催した大阪市指定文化財の指定記念講演会「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」の記録動画を、大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。

以下からご覧ください。

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/12/01 | Webギャラリー「名作の舞台 おおさか」 |

|---|

Webギャラリー「名作の舞台 おおさか」

大阪という土地は、古代から現代に至るまで数多くの名作の舞台として、文学史上重要な位置を占めています。近松門左衛門作『曽根崎心中』の露天神社、織田作之助著「木の都」の口縄坂、大島真寿美著『渦 妹背山婦女庭訓 魂結び』の道頓堀など、近世から現代までの名作の舞台を当館所蔵の資料よりご紹介します。

⇒Webギャラリー「名作の舞台 おおさか」

【期間】令和3年12月1日(水曜日)から

★展示期間終了後も大阪市立図書館デジタルアーカイブ「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。

「大阪 住吉神社(そり橋)」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 13:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/12/01 | [終了]図書館にまつわる思い出のこし大募集! 1月19日まで |

|---|

大阪市立図書館100周年・中央図書館60周年記念思い出のこしプロジェクト

図書館にまつわる思い出大募集!

図書館にまつわる思い出をお寄せください

大阪市立図書館では、まちについての思い出を図書館で残すプロジェクト(通称:思い出のこし)を実施しています。

大阪市立図書館は、大正10(1921)年6月に阿波座図書館・西野田図書館、同年10月に御蔵跡図書館・清水谷図書館が開館して100年、昭和36(1961)年11月に中央図書館が開館して60年を迎えました。

この機会に図書館にまつわる思い出を募集します。応募された方には記念品もプレゼント!

お寄せいただいた思い出は各館内や図書館ホームページで公開します。

図書館にまつわる思い出のこし大募集!ちらし(PDF形式,3024KB)

- 募集内容

「思い出のこし」の一環として図書館にまつわる思い出を募集します。記念品進呈対象の思い出は、大阪市立図書館と自動車文庫に関する内容に限ります。「思い出のこし」について詳しくは、「思い出のこしプロジェクト」ページをご覧ください。 - 応募資格

大阪市立図書館・自動車文庫まちかど号を利用したことがある方ならどなたでも - 応募方法

【来館】各区の「思い出のこし」投稿用紙に思い出を記入して、各図書館カウンター(中央図書館は1階相談カウンター)へご提出ください。記念品をお渡しします(なくなり次第終了)。

【インターネット】図書館ホームページの所定フォームから★

【郵送】〒550-0014大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館利用サービス担当 図書館思い出のこし係 宛 [令和4(2022)年1月19日(水曜日)必着]★

★インターネット・郵送で応募された場合の記念品の受取は、中央図書館のみとなります。

1月21日(金曜日)~2月16日(水曜日)の間に、中央図書館1階相談カウンターへお越しください。

ただし、思い出の受理時点で、すでに配布を終了している場合はお渡しできません。

インターネットで応募された方は、入力されたペンネームと合言葉でご本人確認します。

郵送で応募された方は、図書館カード等のお名前が確認できるものをお持ちください。 - 募集期間

令和3(2021)年12月1日(水曜日)から令和4(2022)年1月19日(水曜日)まで 終了しました

※此花・大正・天王寺・淀川図書館は蔵書点検期間のため、1月18日(火曜日)まで

※期間終了後も、「思い出のこし」は引き続き、全館で募集しています - 公開方法 図書館ホームページおよび大阪市立図書館内で公開 ⇒「大阪市立図書館100周年」ぺージで公開しています

- その他

ご提出いただいた思い出は、「思い出のこし」運用要項に記載のとおり取り扱います。応募にあたってお知らせいただく個人情報は、本事業および「思い出のこし」に関して必要な場合にのみ使用し、それ以外の目的には使用しません。

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/11/20 | [終了報告]【中央】大阪の歴史再発見大宮神社伝豊国大明神像11月17,19,20日 |

|---|

終了報告

木造伝豊国大明神像の実物をステージ上に迎え、特別公開と合わせた講演会が終了しました。参加いただいた皆様からは、「迫力のある像を近くで見ることができて良かった」、「ふだん見ることができないものを見ることができて良かった」、「スライドを交えた説明が丁寧だった」などの感想のほかにも「引き続きこのような講演会を実施してほしい」という声をいただきました。

ご参加いただきました皆様、ありがとうございました。

以下は本講演会のお知らせです。

第24回大阪市図書館フェスティバル

大阪の歴史再発見 大宮神社 伝豊国大明神(でんとよくにだいみょうじん)像

–非公開文化財の特別公開-

小.jpg)

今年3月に新たに大阪市指定文化財に加わった旭区大宮神社の木造伝豊国大明神像の実物をステージ上で公開するとともに、その歴史的な背景を中心に文化財保護課学芸員が詳しく説明します。

【日時】

第1回 令和3(2021)年11月17日(水曜日) 10時から12時(9時30分開場)

第2回 令和3(2021)年11月17日(水曜日) 13時30分から15時30分(13時開場)

第3回 令和3(2021)年11月19日(金曜日) 10時から12時(9時30分開場)

第4回 令和3(2021)年11月19日(金曜日) 13時30分から15時30分(13時開場)

第5回 令和3(2021)年11月20日(土曜日) 10時から12時(9時30分開場)

第6回 令和3(2021)年11月20日(土曜日) 13時30分から15時30分(13時開場)

【会場】中央図書館 5階 大会議室

【定員】各回50名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【対象】どなたでも

【費用】100円(資料費) 学生(大学生・専門学校生含む)は無料

【申込方法】 インターネット もしくは 往復はがきで受付

【申込受付期間】10月6日(水曜日) 9時 から 11月8日(月曜日)まで。当日必着

【問合せ】中央図書館 利用サービス担当 電話 06-6539-3326

【主催】大阪市教育委員会(文化財保護課・大阪市立中央図書館)・大阪密教美術保存会

【共催】朝日新聞社

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。手話通訳ご希望の方は、講座名、申込した回、名前、FAX番号を明記して、2週間前までにFAX(06-6539-3336)へお申し込みください。一時保育はありません。

●インターネット 受付終了しました

希望の日時の申込フォーム(別ウィンドウが開きます)からお申し込みください。

第1回 11月17日(水曜日) 10時から12時 申込フォーム

第2回 11月17日(水曜日) 13時30分から15時30分 申込フォーム

第3回 11月19日(金曜日) 10時から12時 申込フォーム

第4回 11月19日(金曜日) 13時30分から15時30分 申込フォーム

第5回 11月20日(土曜日) 10時から12時 申込フォーム

第6回 11月20日(土曜日) 13時30分から15時30分 申込フォーム

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしている場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

※申込後、図書館からのメールが届かない人は06-6539-3326までお問い合わせください。

●往復はがき 受付終了しました 往復はがき1 通につき、お1人1回分のお申込みでお願いします。

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「大阪の歴史再発見」係

[記載事項] 往信通信欄:氏名(ふりがな)・住所・電話番号・希望する回

復信宛先欄:氏名・住所

※ 抽選の結果は、11月9日(火)以降インターネット申込の方はメールで、はがき申込の方は返信用はがきにておしらせします。

ちらしは、ちらし表面(PDF形式, 1.59MB)、ちらし裏面(PDF形式, 161KB)をご覧ください。

図書館フェスティバルのほかのイベントについては、第24回大阪市図書館フェスティバルを開催します!をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱がある、咳が出る、風邪症状があるなど体調不良の場合は来館をお控えください。

ワクチン接種有無にかかわらず、マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

<関連企画>

大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第17回

大阪市修史事業120周年記念講演会「新発見・旭区大宮神社の豊国大明神像について」2020年11月7日実施 動画公開中

| 16:30 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/10/25 | [終了]【中央】令和3年度大阪連続講座「おおさかの芸術」 |

|---|

令和3年度大阪連続講座

「おおさかの芸術 -浮世絵、寄席文字、そして大阪中之島美術館開館へ-」

大阪中之島美術館開館を令和4(2022)年2月に控えたこの機会、「おおさかの芸術」に想いをはせてみませんか。

今年の大阪連続講座は、「おおさかの芸術-浮世絵、寄席文字、そして大阪中之島美術館開館へ-」と題し、江戸時代の大坂近郊の風景を描いた『浪花百景』や伝統の縁起文字『寄席文字』の魅力、そして大阪中之島美術館の見どころなど、時代を超えていくおおさかの芸術について、3回の講座で、さまざまな視点から語っていただきます。

第1回 令和3(2021)年12月11日(土曜日)「大阪中之島美術館の果たす新しい役割」 終了しました

講師:菅谷富夫 氏 (大阪中之島美術館館長)

第2回 令和4(2022)年1月29日(土曜日)「おおさかを描く、おおさかで描く〜上方浮世絵の魅力〜」 終了しました

講師:菅原真弓 氏 (大阪市立大学文学部教授)

第3回 令和4(2022)年2月5日(土曜日)「寄席文字を関西に伝えて五十年」 終了しました

講師:橘右一郎 氏 (橘流寄席文字 橘会理事)

講座ごとに、往復はがき または インターネット からお申し込みください。

【時間】14時から15時30分(開場13時15分)

【会場】大阪市立中央図書館5階大会議室

【定員】各回80人(事前申込・応募多数の場合は抽選、入場無料)

【申込方法】 講座ごとに、往復はがき または インターネット からお申し込みください。

往復はがき

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「大阪連続講座 第○回」係 (ご希望の講座の回を明記してください。)

1枚のはがきで1名のみ。

ご希望の講座(第〇回)、名前、ふりがな、住所、電話番号を明記して上記の宛先までお送りください。

インターネット 各回の申込フォームからお申込みください。

(注)当選・落選の結果通知につきましては、メールにて送信します。

・図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

・迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

・設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

【申込締切】第1回 令和3(2021)年11月24日(水曜日)当日必着

第2回 令和4(2022)年1月12日(水曜日)当日必着

第3回 令和4(2022)年1月19日(水曜日)当日必着

【その他】手話通訳等ご希望の方は申込が必要です。

各回とも申込締切日までに、ご希望の講座(第○回)・お名前・ご連絡先を明記して、手話通訳等希望とお申込みください。ファックスをお持ちでない方は、来館にてお申込みください。(FAX 06-6539-3335)

一時保育はありません。

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 電話06-6539-3302

ちらしは令和3年度大阪連続講座ちらし(PDF形式,582KB)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱、咳が出る、息苦しい、味覚がないなど異常を感じる場合は来館をお控えください。

マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

関連Webギャラリー「おおさかの絵画」

大坂の町人文化を背景として、「大坂画壇」とも称される近世後期以降の大坂の絵画は独自の発展を遂げました。江戸時代中後期の絵本(絵入りの和本)や幕末・明治初期の錦絵など、大阪にゆかりの画家たちの作品を当館所蔵の資料よりご紹介します。本講座は「大阪検定」に協力しています。

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

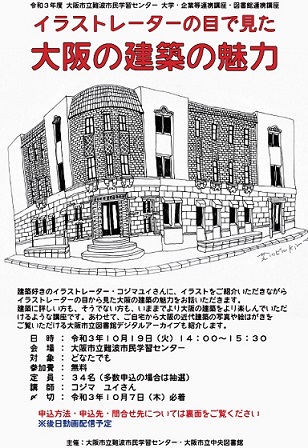

| 2021/10/19 | [終了報告]連携講座「イラストレーターの目で見た大阪の建築の魅力」 |

|---|

令和3年度 大阪市立難波市民学習センター 大学・企業等連携講座・図書館連携講座

「イラストレーターの目で見た大阪の建築の魅力」

難波市民学習センターにおいて「イラストレーターの目で見た大阪の建築の魅力」を開催しました。

講座の中では、講師のコジマユイさんより、ご自身の写真やイラストを豊富にご紹介いただき、大阪の近代建築の魅力やイラストを描く際のこだわりについてお話いただきました。アンケートでは、「身近な所に面白い建築物があるのが分かってうれしい」「建築、イラストへの情熱が感じられた」等の感想をいただきました。

大阪市立難波市民学習センターを会場として、建築好きのイラストレーター・コジマユイさんに、イラストをご紹介いただきながらイラストレーターの目から見た大阪の建築の魅力をお話いただきます。

建築に詳しい方も、そうでない方も、いままでより大阪の建築をより楽しんでいただけるような講座です。

あわせて、ご自宅から大阪の近代建築の写真や絵はがきをご覧いただける大阪市立図書館デジタルアーカイブ(別ウィンドウで開きます)も紹介します。

【日時】令和3(2021)年10月19日(火曜日)14時から15時30分 (13時30分開場)

【講師】コジマユイ 氏 (イラストレーター)

【会場】大阪市立難波市民学習センター[セミナー・展示室]※会場は図書館ではありません

【定員】34名(事前申込制・多数抽選)

【対象】どなたでも

【参加費】無料

【申込期間】令和3(2021)年10月7日(木曜日)まで※必着 受付終了しました

【申込先】大阪市立難波市民学習センターにお申込ください

申込方法など詳しくは 大阪市立難波市民学習センターホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

【主催】大阪市立難波市民学習センター、大阪市立中央図書館

■イベントの開催中止について

「大阪市域」に「暴風警報」または「特別警報」が午前11時の時点で発令されている場合もしくは地震等で大阪環状線とOsaka Metroの双方が運行を停止した場合当講座を中止とさせていただきます。詳しくは難波市民学習センターまでお問い合わせください。

■新型コロナウイルス感染予防対策の一環として、以下にご協力ください。

1.会場入場時にアルコール消毒等手洗いにご協力ください。

2.マスクを着用してご参加ください。

3.当日、発熱や風邪のような症状のある方は参加をお控えください。

新型コロナウイルス感染症拡大状況によっては、当講座を中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

[関連リンク]

★webギャラリー「おおさか建築さんぽ ーキタからミナミへ―」(別ウィンドウで開きます)

★中央図書館 1階エントランス展示「イラストで巡る大阪近代建築-コジマユイイラスト展-」

★中央図書館 2階パネル展示「2階パネル展示 イラストで巡る大阪近代建築-コジマユイイラスト展」

[参考]

★生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2021(イケフェス)(別ウインドウで開きます)![]()

| 17:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/10/08 | [終了]【中央】3階ケース展示「おおさか建築さんぽ」 12月15日まで |

|---|

3階ケース展示「おおさか建築さんぽ -キタからミナミへ-」

明治期から、「大大阪」と呼ばれた大正後期~昭和初期の時代にかけて、大阪には多くの建築物が建てられました。

そのなかには、時代とともに所有者や用途が変わりながらも、大阪のシンボルとして今もその姿をとどめる「生きた建築」があります。

今回は、当館所蔵の絵はがき・写真等から、大阪市内の近代建築をご紹介します。

【日時】令和3(2021)年10月8日(金曜日)から12月15日(水曜日)まで 終了しました

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

[参考]

★生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2021(イケフェス)(別ウインドウで開きます)

[関連リンク]

★webギャラリー「おおさか建築さんぽ‐キタからミナミへ‐」

★於難波市民学習センター講座「イラストレーターの目で見た大阪の建築の魅力」

★中央図書館 1階エントランス展示「イラストで巡る大阪近代建築-コジマユイイラスト展-」

★中央図書館 2階パネル展示「2階パネル展示 イラストで巡る大阪近代建築-コジマユイイラスト展」

| 09:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/10/01 | 【終了】【鶴見】図書展示「つる魅力検定ミニコーナー」展 11月5日まで |

|---|

図書展示「つる魅力検定ミニコーナー」展

鶴見区役所で実施される第5回「つる魅力検定」にあわせ、関連する図書や資料を展示します。

展示の本は貸出もできます。

【日時】 令和3(2021)年10月1日(金曜日)から令和3(2021)年11月5日(金曜日) 終了しました

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】 鶴見図書館 閲覧室

【問い合わせ】鶴見図書館 電話 06-6913-0772

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 鶴見 |

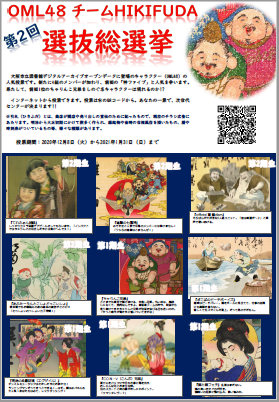

| 2021/09/17 | 第2回OML48チームHIKIFUDA(ひきふだ)選抜総選挙結果発表! |

|---|

第2回OML48チームHIKIFUDA(ひきふだ)選抜総選挙結果発表!

令和2(2020)年12月から令和3(2021)年2月に実施した「 第2回OML48チームHIKIFUDA(ひきふだ)選抜総選挙」の結果を発表します!

9組の候補キャラクターの中から選ばれた、新たな神ファイブは!?

接戦を制した2代目センターは!?

注目の結果は、お知らせ「第2回OML48チームHIKIFUDA(ひきふだ)選抜総選挙結果発表!」をご覧ください。

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/09/17 | [終了]【中央】3階展示「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」 |

|---|

3階ケース展示「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」

10月2日(土曜日)開催の大阪市指定文化財の指定記念講演会「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」にあわせて関連企画展示をおこないます。

「民有地図」は、明治の大阪市域の地籍図で、貴重な近代の歴史資料として、大阪市指定文化財となっています。今回の企画展示では、「民有地図」の一部を展示し、地図の内容や性格と地図からみえる明治の大阪の様子についてご紹介します。

【日時】令和3(2021)年9月17日(金曜日)から10月6日(水曜日)まで 終了しました

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

【関連講演会】大阪市指定文化財の指定記念講演会「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/09/01 | Webギャラリー「おおさか建築さんぽ -キタからミナミへ-」 |

|---|

Webギャラリー「おおさか建築さんぽ -キタからミナミへ-」

明治期から、「大大阪」と呼ばれた大正後期 - 昭和初期の時代にかけて、大阪には多くの建築物が建てられました。

そのなかには、時代とともに所有者や使用用途が変わりながらも、大阪のシンボルとして今もその姿をとどめる「生きた建築」があります。

今回は、当館所蔵の絵はがき・写真から、大阪市内の近代建築をご紹介します。

キタからミナミへ、Web上の建築さんぽをお楽しみください。

⇒Webギャラリー「おおさか建築さんぽ -キタからミナミへー」

【期間】令和3(2021)年9月1日(水曜日)から

★展示期間終了後も「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。中央公会堂.jpg)

『(大阪名所)中央公会堂』(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

[参考]

★生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪2021(イケフェス)(別ウインドウで開きます)![]()

[関連リンク]

★中央図書館 1階エントランス展示「イラストで巡る大阪近代建築-コジマユイイラスト展-」

★中央図書館 2階パネル展示「2階パネル展示 イラストで巡る大阪近代建築-コジマユイイラスト展」

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/08/10 | [終了]【中央】大阪市指定文化財の指定記念講演会 10月2日 |

|---|

大阪市指定文化財の指定記念講演会

「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」

「民有地図」は、明治の大阪市域の地籍図で、貴重な近代の歴史資料として、大阪市指定文化財となっています。この地籍図が、いつどのような経緯で

つくられたものなのか解明するとともに、「民有地図」を手がかりに、近代化の中にあった明治の大阪の様子についてお話しします。

⇒大阪市指定文化財の指定記念講演会「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」の動画を公開しました(2021年12月8日)

【講師】櫻田小百合 氏(大阪市教育委員会文化財保護課 学芸員)

【日時】令和3(2021)年10月2日(土曜日)14時から15時(開場13時15分)終了しました

【場所】大阪市立中央図書館 5階 大会議室

【定員】80名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【申込方法】インターネット または 往復はがき にて受付

ちらしは大阪市指定文化財の指定記念講演会(PDF形式,1.07 MB)をご覧ください。

往復はがき

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「大阪市指定文化財の指定記念講演会」係

・1枚のはがきで1名のみ。

・名前、ふりがな、住所、電話番号を明記して上記の宛先までお送りください。

インターネット こちらの申込フォームからお申込みください。

(注)当選・落選の結果通知につきましては、メールにて送信します。

・図書館からメールをお送りする際のドメイン名は oml.city.osaka.jp です。

・迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

・設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

【申込締切】 令和3(2021)年9月15日(水曜日)当日必着

【問い合わせ先】大阪市立中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。

9月15日(水曜日)までに氏名・電話FAX番号を明記して、手話通訳希望とお申込みください。(FAX 06-6539-3335)

(注)一時保育はありません。

(注)いただいた個人情報は緊急時および事業実施にかかわる連絡のみに使用し、事業終了後すべて破棄します。

(注)この講演は後日、大阪市教育委員会YouTubeチャンネル(別ウィンドウで開きます)で動画配信を予定しています。

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止または延期する場合があります。

発熱、咳が出る、息苦しい、味覚がないなど異常を感じる場合は来館をお控えください。

マスクの着用をお願いします。

事前に「催しにおける新型コロナウイルス感染拡大防止対策」をご確認ください。

<関連企画展示> 「大阪市に伝来する「民有地図」と明治の大阪」

【期間】令和3(2021)年9月17日(金曜日)から10月6日(水曜日)【会場】大阪市立中央図書館3階エレベータ前

本講座は「大阪検定」に協力しています

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/07/30 | 【終了】【鶴見】図書展示「つる魅力検定ミニコーナー」展 8月31日まで |

|---|

図書展示「つる魅力検定ミニコーナー」展

鶴見区役所で実施中の第5回「こどもつる魅力検定」にあわせ、関連する図書や資料を展示します。

展示の本は貸出もできます。

【日時】 令和3(2021)年7月27日(火曜日)から令和3(2021)年8月31日(火曜日)まで 終了しました

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】 鶴見図書館 閲覧室

【問い合わせ】鶴見図書館 電話 06-6913-0772

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 鶴見 |

| 2021/07/13 | [終了]【中央】令和3年度古文書からみる大阪講座 9月3日から |

|---|

くずし字解読を中心に、古文書の基礎的なことを学び、大阪の歴史についても簡単にふれる講座です。

元大阪市史編纂所所長藤本篤氏は1970年代から80年代にかけて、古文書のテキストや辞典を作っています。

大阪発の古文書本は現在も類書がなく、古文書ブームのきっかけとなった仕事でした。そこでは大阪市史編纂所の史料が多数使われています。

コロナの影響で昨年は本講座を開くことができませんでした。再開した今年は、私自身が初心にかえる気持ちで、藤本篤氏の古文書本からテキストを選びました。

ちらしは令和3年度古文書からみる大阪講座ちらし(PDF形式,1.02MB)をご覧ください。

【日時】 令和3(2021)年9月3日、9月10日、9月17日、9月24日 終了しました

毎週金曜日(全4回)10時00分から12時00分(開場 9時30分)

【場所】 大阪市立中央図書館 5階中会議室

【講師】 野高宏之氏(奈良県立大学教授)

【定員】 15名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【対象】 大阪市内在住、在勤、在学者の方 ※全4回通してご参加ください

【参加費】 無料

【申込方法】 ※受付は終了しました

往復はがき もしくは インターネットより受付

往復はがき ※受付は終了しました

[宛先] 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

大阪市立中央図書館「古文書からみる大阪講座」係

はがき1通につき、1名のみのお申込でお願いします。

名前、ふりがな、住所、電話番号、在勤・在学の方は勤務先・学校の名前と住所を明記して、上記の宛先までお送りください。

インターネット ※受付は終了しました

こちらの申込フォームからお申し込みください。

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は、oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。

※いただいた個人情報は緊急時および事業実施にかかわる連絡のみに使用し、事業終了後すべて破棄します。

※申込後、令和3(2021)年8月25日(水曜日)を過ぎても図書館からの返信が届かない場合は06-6539-3302までお問い合わせください。

【問い合わせ】大阪市立中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

| 09:15 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/06/21 | [終了]【中央】3階ケース展示「おおさかの絵画」 9月15日まで |

|---|

3階ケース展示「おおさかの絵画」

大坂の町人文化を背景として、「大坂画壇」とも称される近世後期以降の大坂の絵画は独自の発展を遂げました。

江戸時代中後期の絵本(絵入りの和本)や幕末・明治初期の錦絵など、大阪にゆかりの画家たちの作品を当館所蔵の資料よりご紹介します。

【日時】令和3(2021)年6月21日(月曜日)から9月15日(水曜日)まで

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/06/04 | [終了]【中央】動画出張!自然史博物館 掘ってわかった大阪の地層 |

|---|

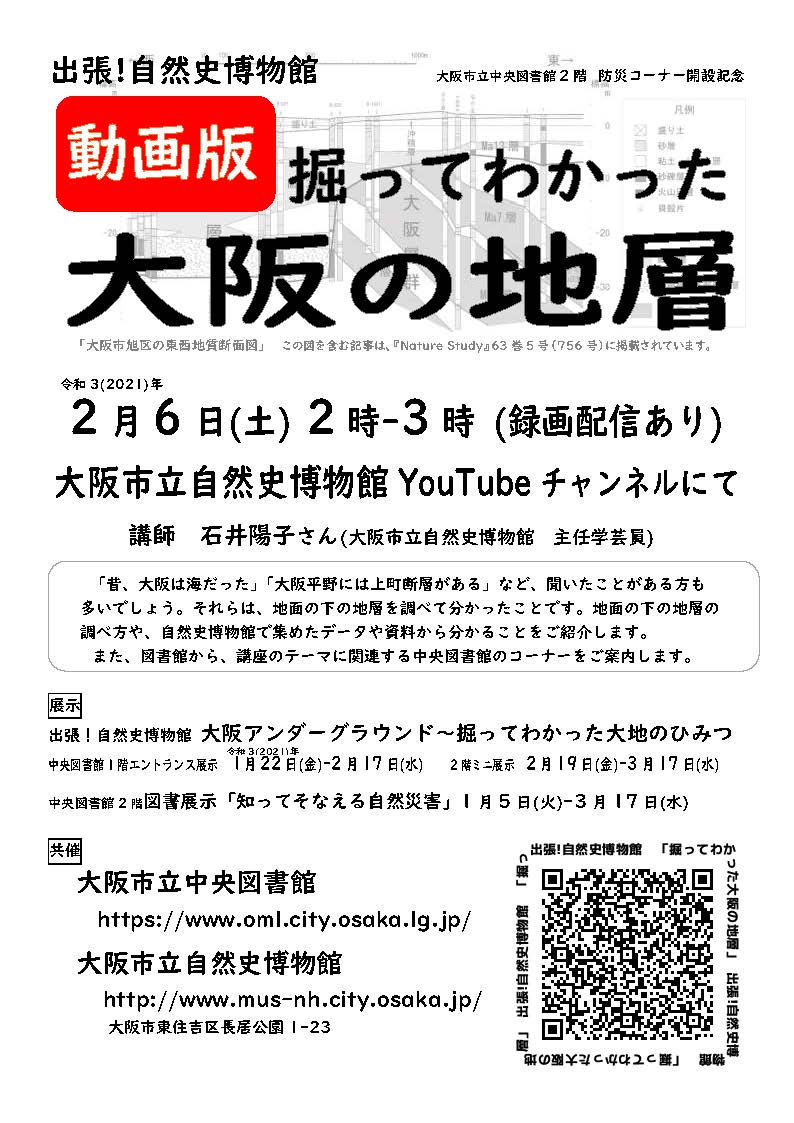

大阪市立中央図書館2階 防災コーナー開設記念

動画講座 出張!自然史博物館 「掘ってわかった大阪の地層」

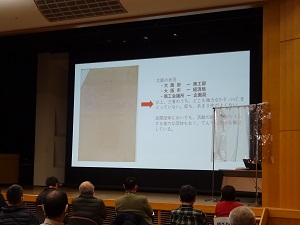

「昔、大阪は海だった」「大阪平野には上町断層がある」など、聞いたことがある方も多いでしょう。それらは、地面の下の地層を調べて分かったことです。2月6日にオンライン開催した講座では、地面の下の地層の調べ方や、自然史博物館で集めたデータや資料から分かることを、ご紹介していただきました。

また、図書館から、講座のテーマに関連する中央図書館のコーナーをご案内しています。

大阪市立自然史博物館の特別展「大阪アンダーグラウンド-掘ってわかった大地 のひみつ-」開催に伴い、5月29日から6月27日の間、再公開いたします。

動画の中で大阪市立中央図書館での出張展示が紹介されていますが、既に終了しておりますので、ご注意下さい。

ご自宅等から、大阪市立自然史博物館YouTubeチャンネル(別ウィンドウで開きます)でご覧ください。

【配信日時】 令和3(2021)年5月29日(土曜日)から6月27日(日曜日)まで 終了しました

【配信サイト】大阪市立自然史博物館YouTubeチャンネル(別ウィンドウで開きます)

【講師】石井陽子さん(大阪市立自然史博物館(別ウィンドウで開きます) 主任学芸員)

【講師関連著作】大阪の地質見どころガイド(大阪市立自然史博物館ミニガイド No.25) (別ウィンドウで開きます)

【共催】大阪市立自然史博物館(別ウィンドウで開きます)

大阪市立自然史博物館の開館状況につきましては、大阪市立自然史博物館 ホームページ (別ウィンドウで開きます)でご確認ください。

講座の中で講師が紹介された「参考になりそうな本」(大阪市立図書館所蔵分) 別ウィンドウで開きます

・『氷河時代 -気候変動と大阪の自然-』大阪市立自然史博物館 2016.7

・『大阪の地質見どころガイド』(大阪市立自然史博物館ミニガイド No.25) 石井 陽子/[ほか]著 大阪市立自然史博物館 2013.3

・『大阪層群』 市原 実/編著 創元社 1993

・『アーバンクボタ No.30 大阪とその周辺地域の第四紀地質図について』クボタ広告宣伝部 1991.3

株式会社クボタのホームページで公開されています。『アーバンクボタ No.30 大阪とその周辺地域の第四紀地質図について』

・『大阪遺跡 -出土品・遺構は語るなにわ発掘物語-』大阪市文化財協会/編 創元社 2008.3

・『関西自然史ハイキング -大阪から日帰り30コース-』地学団体研究会大阪支部/編 創元社 1998.4

・『大地のおいたち -神戸・大阪・奈良・和歌山の自然と人類-』地学団体研究会大阪支部/編著 築地書館 1999.1

【参考】

2階 防災コーナーのご案内

大阪市立図書館の災害・防災関連の取り組み

防災・気象に関する電子書籍リスト

| 12:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/06/01 | Webギャラリー「おおさかの絵画」 |

|---|

Webギャラリー「おおさかの絵画」

大坂の町人文化を背景として、「大阪画壇」とも称される近世後期以降の大阪の絵画は独自の発展を遂げました。

江戸時代中後期の絵本(絵入りの和本)や幕末・明治初期の錦絵など、大阪にゆかりの画家たちの作品を当館所蔵の資料よりご紹介します。

⇒Webギャラリー「おおさかの絵画」

【期間】令和3(2021)年6月1日(火曜日)から

★展示期間終了後も「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。

『小倉百首類題下』(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/05/08 | [中止]【中央】市史セミナー 東住吉区桑津見性寺の宗印作阿弥陀如来像 |

|---|

大阪市史編纂所セミナー 探そう!大阪市の歴史魅力第18回

「東住吉区桑津見性寺の宗印作阿弥陀如来像」

講師の都合により、当行事の開催を中止とさせていただきます。大変申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いします。

東住吉区の見性寺で、本尊の阿弥陀如来坐像から、「最後の南都仏師」ともいわれる宗印の銘記が発見されました。宗印は桃山時代に活躍しましたが残された作例は少なく、貴重な発見でした。この阿弥陀如来坐像を他の作例とともに紹介しつつ、当時の社会状況なども踏まえて桃山時代の仏教美術をご紹介します。

また、この像は令和3(2021)年3月26日に大阪市指定有形文化財に登録されました。

【参考】大阪市:報道発表資料 新たに大阪市指定有形文化財及び有形民俗文化財を指定しました(別ウィンドウで開きます)

.jpg)

.jpg)

この講演は後日、大阪市教育委員会YouTubeチャンネル(別ウィンドウで開きます)で動画配信を予定しています。

【講師】川北 奈美(かわきた なみ)氏(京都大学大学院)

【日時】令和3(2021)年6月19日(土曜日) 14時から15時00分(開場13時15分)

新型コロナウィルス感染拡大防止のため延期します

【場所】大阪市立中央図書館 5階大会議室

【定員】80名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【申込方法】インターネット または 往復はがき にて受付

【問い合わせ先】中央図書館利用サービス担当 電話06-6539-3302

大阪市史編纂所セミナー「探そう!大阪市の歴史魅力」とは…

『新修大阪市史』(本文編・史料編)、『大阪市の歴史』等に書かれていることや、大阪市史編纂所が集めた歴史情報をわかりやすくご紹介していくセミナーです。

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/04/16 | [終了]【中央】3階ケース展示「旅への誘い」 6月16日まで |

|---|

3階ケース展示「旅への誘い」

洋の東西を問わず、古来より旅は人々を魅了してきました。17世紀の西洋古版日本地図や、江戸期から昭和初期にかけての大阪の旅に関する案内書、紀行随筆、絵葉書などを当館所蔵の資料でご紹介します。

コロナ禍の中、自由に旅行するのは難しい状況が続いていますが、展示資料から旅の魅力を感じ取っていただければ幸いです。

【日時】令和3(2021)年4月16日(金曜日)から6月16日(水曜日)まで 終了しました

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、6月20日(日曜日)まで全館臨時休館いたします

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。

【場所】中央図書館3階閲覧室(エレベータ前)

【問い合わせ】中央図書館 利用サービス担当 電話06-6539-3302

[関連リンク]

★大阪市立図書館デジタルアーカイブ Webギャラリー「旅への誘い」(別ウインドウで開きます)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/04/13 | [終了]【中央】令和2年度 史料でたどる「おおさか」講演会 動画公開 |

|---|

令和2年度史料でたどる「おおさか」講演会の動画を公開しました

令和3(2021)年3月7日(日曜日)に開催しました、令和2年度史料でたどる「おおさか」講演会「スペイン・インフルエンザの大流行と大阪」の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで公開しました。令和3(2021)年6月30日(水曜日)までご覧いただけます。

- 「スペイン・インフルエンザの大流行と大阪 前編」(別ウィンドウで開きます) 公開終了しました

- 「スペイン・インフルエンザの大流行と大阪 後編」(別ウィンドウで開きます) 公開終了しました

| 16:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/04/01 | 【中央】Webギャラリー「旅への誘い」 |

|---|

Webギャラリー「旅への誘い」

洋の東西を問わず、古来より旅は人々を魅了してきました。

17世紀の西洋古版日本地図や、江戸期から昭和初期にかけての大阪の旅に関する案内書、紀行随筆、絵葉書などを当館所蔵の資料でご紹介します。

コロナ禍の中、自由に旅行するのは難しい状況が続いていますが、当館のデジタルアーカイブでWeb上の旅をお楽しみください。

⇒Webギャラリー「旅への誘い」

【期間】令和3年4月1日(木曜日)から

★展示期間終了後も「Webギャラリー一覧を見る」よりご覧いただけます。

「阪神阿波連絡船 山水丸」(大阪市立図書館デジタルアーカイブより)

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など | 中央 |

| 2021/03/31 | Me-glue-youプロジェクトによるデジタルアーカイブ高精細画像を公開! |

|---|

Me-glue-youプロジェクトによるデジタルアーカイブ高精細画像を公開しました!

大阪市立図書館は、平成31年3月合同会社AMANEと大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータの公開及び利活用推進に関する連携協定を締結し、大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータの高精度なデータ生成・公開、利活用に関する取り組みについて連携協力を行っています。

大阪市立図書館は、平成31年3月合同会社AMANEと大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータの公開及び利活用推進に関する連携協定を締結し、大阪市立図書館デジタルアーカイブオープンデータの高精度なデータ生成・公開、利活用に関する取り組みについて連携協力を行っています。

令和2(2020)年12月、プロジェクトの一環として、合同会社AMANEによる、写真・絵はがき等264点の画像の再撮影を行いました。

高精細の画像に差し替えるとともに、264点のデータセットを公開しました。画像の一部では、IIIF(*)マニフェストURLを公開しています。

ぜひご活用ください。

データセットはこちらからご覧いただけます。⇒「デジタルアーカイブ オープンデータセット」のページ

*IIIF(トリプルアイエフ)とは、国際的な画像相互運用のための枠組みです。

(参考)

大阪市立図書館デジタルアーカイブ

デジタルアーカイブオープンデータの公開等に関する連携協定を締結

[終了報告]【中央】DAと継承するオープンデータの可能性

| 15:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/03/23 | 「思い出のこし」ホームページ公開! |

|---|

まちの思い出を図書館で残すプロジェクト

「思い出のこし」ホームページ公開!

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内で公開しています。2021年3月より新たに図書館ホームページでも閲覧できるようになりました。区名や年代、公園・川・橋などのカテゴリで一覧表示したり、全文検索したりすることができますので、身近な思い出探しなど、ぜひお楽しみください。

大阪市立図書館では、市内各区のまちの人々の思い出を記録として残すプロジェクト「思い出のこし」を実施しています。お寄せいただいた思い出は、本などを調べて情報を付け加えて各図書館内で公開しています。2021年3月より新たに図書館ホームページでも閲覧できるようになりました。区名や年代、公園・川・橋などのカテゴリで一覧表示したり、全文検索したりすることができますので、身近な思い出探しなど、ぜひお楽しみください。

また、みなさんから寄せられた思い出に図書館資料による補足情報等を追記して、オープンデータとして公開します。どうぞご活用ください。

引き続き、思い出を募集しています。子どもの頃に遊んだ空き地や公園、よく行ったお店など、みなさんの心に残る思い出をお寄せください。たくさんの思い出をお待ちしています。

⇒「思い出のこしプロジェクト」のページへ

☆「おおさか資料室」ページでは、大阪に関するよくある質問や大阪に関する資料リストをまとめています。こちらもご覧ください。

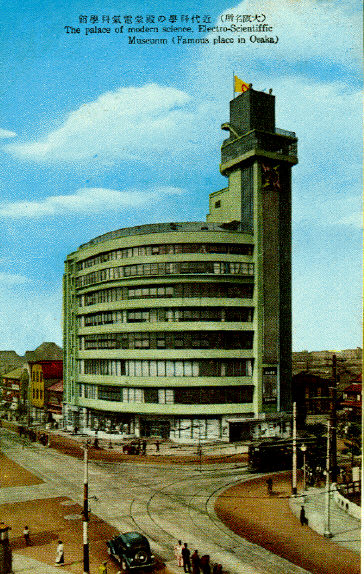

(画像)「(大阪名所)近代科学の殿堂電気科学館」大阪市立図書館デジタルアーカイブより

| 09:00 | 大阪に関する催し・展示など |

| 2021/03/20 | [終了]【浪速】「出張!自然史博物館 大阪アンダーグラウンド」展 |

|---|

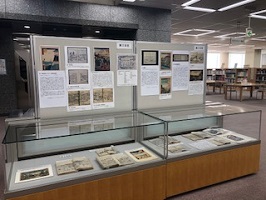

ケース展示「出張!自然史博物館 大阪アンダーグラウンド -掘ってわかった大地のひみつ-」展

私たちの生活を足下で支える地面。地面の下には、植物が根を張り、様々な種類の動物や昆虫たちの生活の場があります。過去の環境を記録している化石や地層も地面の下から発見されます。

大阪市立自然史博物館で令和3(2021)年4月24日から開催される、第51回特別展「大阪アンダーグラウンド -掘ってわかった大地のひみつ-」に先立ち、大阪平野の地下から見つかったクジラ化石・貝化石、大阪平野のボーリング標本等を展示します。

【日時】 令和3(2021)年3月20日(土曜日)から 4月14日(水曜日)まで

開館日・開館時間は「開館日・開館時間(開館カレンダー)」ページをご覧ください。 ※終了しました

【場所】 浪速図書館

【問い合わせ】 浪速図書館 電話 06-6632-4946

【展示協力】大阪市立自然史博物館(別ウィンドウが開きます)

3月31日まで動画講座 出張!自然史博物館「掘ってわかった大阪の地層」を公開しています。こちらもどうぞご覧ください。動画公開は終了しました

| 10:00 | 大阪に関する催し・展示など | 浪速 |

| 2021/03/07 | [終了報告]【中央】令和2年度 史料でたどる「おおさか」講演会 3月7日 |

|---|

令和2年度 史料でたどる「おおさか」講演会(大阪市史料調査会共催事業)

「スペイン・インフルエンザの大流行と大阪」

【終了報告】

100年前に大阪を襲った未曽有の大災害の様子を新聞記事などを交えつつ、分かりやすく解説していただきました。コロナウィルスという脅威に直面している現在の私たちにも、教訓となる何かが得られれば、有意義な時間になったのではないでしょうか。参加いただいた皆様からは「当時の生々しい様子が良く理解できた」、「今のコロナの状況に通じるものがあった」などのお声をいただきました。

※当日の記録動画を大阪市教育委員会YouTubeチャンネルで令和3(2021)年6月30日(水曜日)まで公開しています。

詳しくは、お知らせ「令和2年度 史料でたどる「おおさか」講演会 動画公開」をご参照ください。

今からおよそ100年前、スペイン・インフルエンザ(スペイン風邪)が世界的に大流行し、日本でも多くの罹患者と死者を出しました。本講演では、スペイン・インフルエンザが流行する様子や流行当時の政府・社会の動向等について、おもに大阪を対象に新聞記事や大阪市史編纂所架蔵の史料等を使用してお話しいたします。

【講師】中村 直人 氏(大阪市史料調査会調査員)縮小.jpg)

【日時】令和3(2021)年3月7日(日曜日)14時から15時30分(開場13時15分)終了しました

【場所】大阪市立中央図書館 5階 大会議室

【定員】100名(事前申込・応募多数の場合は抽選)

【申込方法】インターネット または 往復はがき にて受付

【申込受付期間】令和3(2021)年1月5日(火曜日)から2月17日(水曜日)まで。当日必着

【問い合わせ先】中央図書館利用サービス担当 電話06-6539-3302

【その他】手話通訳ご希望の方は申込が必要です。2月17日(水曜日)までに氏名・電話FAX番号を明記して、手話通訳希望とお申込みください。(FAX 06-6539-3335)

一時保育はありません。

「悪性流行感冒予防法」注意書

(井上平兵衛家文書・個人蔵)」

インターネット 受付終了しました。

※当選・落選の結果通知につきましては、メールにて送信します。

図書館からメールをお送りする際のドメイン名は

oml.city.osaka.jp です。

迷惑メール対策で、受信メールの制限をしておられる場合は、

図書館からのメールが受信できるよう設定をお願いします。

設定方法の詳細は、お使いの携帯電話会社等へお問合せください。