|

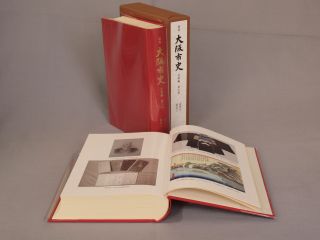

新修大阪市史 史料編 第7巻

『新修大阪市史 史料編』第7巻 「近世Ⅱ政治2」を刊行(第8回配本)概要 大阪市史編纂所では、『新修大阪市史史料編(全22巻)』の第8回配本として第7巻「近世Ⅱ 政治2」【A5判、900ページ、本体価格5,500 円】を刊行し、平成24年2月から大阪市立中央図書館ほか市内23 館の地域図書館において閲覧に供します。 大阪市史編纂所では、『新修大阪市史史料編(全22巻)』の第8回配本として第7巻「近世Ⅱ 政治2」【A5判、900ページ、本体価格5,500 円】を刊行し、平成24年2月から大阪市立中央図書館ほか市内23 館の地域図書館において閲覧に供します。

また、大阪市内の一部の書店でも販売を取り扱います。 購入希望の方は、販売書店または大阪市史料調査会(電話:06-6539-3333)までお問い合わせください。 本書は、『新修大阪市史』(本文編)第3巻・第4巻のうち、元和5年(1619)から慶応4年(1868)までの時期を対象に、町奉行とその下僚である与力・同心、代官、蔵屋敷の政治的機能がわかる史料約520点を掲載しています。 主な内容大坂町奉行の職務と日常大坂が幕府の直轄地となった元和5年(1619)、大坂町奉行が設置されました。大坂町奉行の基本職務は、大坂市中(三郷)支配であり、民政一般のほか、治安・警察、裁判、消防などを担当しました。また大坂市中を越えて、畿内・西国(中国・四国・九州)にまでおよぶ広域支配をも行いました。その内容は、地論・山論や金銀出入、寺社および河川支配など、広範囲にわたります。これら大坂町奉行の職務とともに、町奉行所の機能や運営に関する史料を多数掲載しました。 また町奉行所の日常を語る史料として、年中行事の記録と、幕末期に大坂町奉行を務めた川村修就の日記も紹介しています。大坂町奉行所の与力・同心大坂町奉行の職務を実際に執り行ったのが、与力・同心たちです。与力の職務は多岐にわたり、寺社役・川役・御普請役などの役掛を分担してつとめました。与力が職務をつとめた様子がわかる各職務の勤書や職務日記などの史料を掲載しました。また与力や同心たちに生活統制を促す史料や与力に関する風聞書、文武に励む与力の様子がわかる史料など、与力・同心たちの生活の一端がうかがえる史料も掲載しています。 天保8年(1837)2月19日に乱を起こした大塩平八郎は、元大坂東町奉行所の与力です。大塩の乱に関わる史料についても数多く掲載しています。大坂代官大坂代官は、摂津・河内・和泉・播磨に散在する幕領の村々を支配した幕府役人です。代官の一般的な職務は、年貢徴収や民政を中心とする地方と、治安・訴訟を中心とする公事方が主となります。さらに大坂代官の場合は、堤方と廻船方の職務が加わります。堤方は摂津・河内の諸河川の堤や樋の普請・保全につとめました。廻船方は、全国各地の幕領から江戸や大坂に年貢米を回漕する城米船を手配するものです。これらの職務の様相を幕府記録や地方文書など多種多様な文書から浮き彫りにしました。また、代官の下僚である手付・手代や、役宅に関する史料も掲載しました。蔵屋敷の政治的機能蔵屋敷は、各藩から大坂に送られてきた米や特産物を販売・換金し、藩の運営資金を調達する役割を担っていました。一方、幕領であった大坂には、城代や町奉行をはじめとする幕府役人が多数在勤したことや、諸藩の蔵屋敷が集まっていたことから、蔵屋敷は藩邸として政治的な役割を有するようになりました。本書では西国諸藩の藩政史料から、蔵屋敷の統括者である留守居が、城代や町奉行ら幕府役人と折衝したり、諸藩との情報交換を行っている様子がわかる史料を掲載しました。 |

Adobe Reader ダウンロードページ

Adobe Reader ダウンロードページ