|

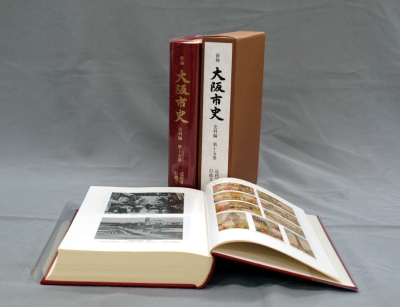

新修大阪市史 史料編 第15巻

『新修大阪市史 史料編』第15巻 「近代Ⅱ行政2」を刊行(第9回配本)概要 大阪市史編纂所では、『新修大阪市史史料編(全22巻)』の第9回配本として第15巻「近代Ⅱ 行政2」【A5判、802ページ、本体価格5,500 円】を刊行し、平成25年11月15日から大阪市立中央図書館ほか市内23館の地域図書館において閲覧に供します。 大阪市史編纂所では、『新修大阪市史史料編(全22巻)』の第9回配本として第15巻「近代Ⅱ 行政2」【A5判、802ページ、本体価格5,500 円】を刊行し、平成25年11月15日から大阪市立中央図書館ほか市内23館の地域図書館において閲覧に供します。

また、大阪市内の一部の書店でも販売を取り扱います(本体価格に消費税が課税されます)。 購入希望の方は、販売書店または大阪市史料調査会(電話:06-6539-3333)までお問い合わせください。 本書は、明治時代を扱った第14巻「近代Ⅰ 行政1」に続き、大正時代から日中戦争が全面化する昭和12年(1937)までの市民と市政のあゆみをたどるものです。 この時期、大阪市は第一次世界大戦を経て経済的にも大きく成長する一方、無秩序な開発や米騒動の発生など都市問題は深刻化していました。その後、大阪市は大正14年(1925)の第二次市域拡張が実現したことで、人口は211万人に達し、日本最大の都市となりました。この「大大阪」のもとで展開した、都市計画や社会事業、特別市制の要求など、まちづくりをめぐるさまざまな取り組みについて、行政内部やまちに暮らす人々、それぞれの側の記録230点を収録しています。『新修大阪市史』(本文編)第6巻・第7巻とあわせてご覧ください。 構成

主な内容都市問題への対応 都市の無秩序な開発を防ぐため、市では御堂筋の拡幅を含む第一次大阪都市計画事業(大正10年)を策定し、大規模な都市の改造に乗り出しました。また、米騒動のあとには、大阪府が方面委員(現在の民生委員)制度を設けました。これに対して市では住宅・浴場・職業紹介所や市民館など、さまざま施設を設置して全国の施策をリードしました。都市計画の改良の根拠法制定を求めた「大阪市街改良法草案」(大正7年)や実際に方面委員としての活動の様子を記録した手帳(大正9年)なども収録しています。 都市の無秩序な開発を防ぐため、市では御堂筋の拡幅を含む第一次大阪都市計画事業(大正10年)を策定し、大規模な都市の改造に乗り出しました。また、米騒動のあとには、大阪府が方面委員(現在の民生委員)制度を設けました。これに対して市では住宅・浴場・職業紹介所や市民館など、さまざま施設を設置して全国の施策をリードしました。都市計画の改良の根拠法制定を求めた「大阪市街改良法草案」(大正7年)や実際に方面委員としての活動の様子を記録した手帳(大正9年)なども収録しています。

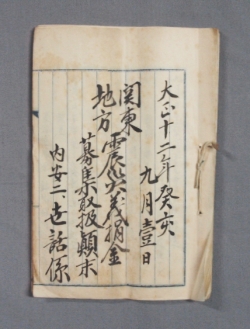

日本最大の都市の誕生関東大震災後、都市計画の策定と連動して市域の拡張が急がれることになりました。当初、内務省は大阪市の大拡張に難色を示したものの、大正13年11月に東成郡・西成郡全域の編入が決定しました。大正14年4月、第二次市域拡張が実現したことで人口は211万人に達しますが、これは東京市を上回る日本最大のものでした。大阪市会の委員が合併案を検討した「市域変更調査会議事録」(大正10年)や、大阪市への編入に反対した依羅村の答申書(大正13年)などを収録しています。地域と行政の関わり 大阪市では小学校設置区域である「学区」が昭和2年まで独自の財産を持って学校運営を担っており、人々の社会生活にとって重要な意味を持っていました。関東大震災の際に地域で取り組まれた募金活動の記録(大正12年)や、町内会の結成を進めようとした市の方針を示した文書(昭和12年)などから、実際にまちに暮らした人々がどう大阪や社会全体の課題に取り組もうとしたか、また行政は施策をどうすみずみまで伝えようとしていたかがうかがえます。 大阪市では小学校設置区域である「学区」が昭和2年まで独自の財産を持って学校運営を担っており、人々の社会生活にとって重要な意味を持っていました。関東大震災の際に地域で取り組まれた募金活動の記録(大正12年)や、町内会の結成を進めようとした市の方針を示した文書(昭和12年)などから、実際にまちに暮らした人々がどう大阪や社会全体の課題に取り組もうとしたか、また行政は施策をどうすみずみまで伝えようとしていたかがうかがえます。

地域と軍隊第一次世界大戦後から昭和6年に満州事変が始まるまで、日本は列強との関係を重視して対外膨張を抑制していましたが、この間も大阪では捕虜収容所の設置や、特別演習の際の軍隊への応接、在郷軍人会のさまざまな活動など、地域と軍隊に関わりを示した多くの記録が残されていました。また、満州事変後の大日本国防婦人会の結成(昭和7年)や、ゴー・ストップ事件(昭和8年)など、軍が社会のなかで大きな影響力を持つようになる時期を捉えた史料も収録しました。関連の催し物刊行にあわせて次のような催し物を開催します。

|

Adobe Reader ダウンロードページ

Adobe Reader ダウンロードページ