|

2012年

- 2012年1月 企画展示「武士達の大坂勤務」

- 2012年2月 「ひらの」展示&シンポジウム

- 2012年7月 企画展示「『大阪の表玄関』西区―その歴史と文化を探る―」

- 2012年10月 企画展示「大阪の洋画家 小出楢重 ―石濵家文書を中心に―」

|

2012年

2011年2010年2009年2008年 |

企画展示「武士達の大坂勤務」『新修大阪市史 史料編』第7巻 刊行記念企画展示「武士たちの大坂勤務」「町人のまち」大坂を支えた武士たち(大坂町奉行や与力・同心、代官や蔵屋敷の役人など)にスポットをあてた『新修大阪市史 史料編』第7巻「近世Ⅱ政治2」を刊行いたしました。この刊行にあわせて、大坂に勤めた武士の名鑑である「大坂武鑑」(明和8年(1765)・大阪市編纂所蔵)や、大塩平八郎の乱の鎮圧にあたった与力の記録である「大塩騒動記」(天保8年(1837)・大阪市史編纂所蔵)など、大阪市史編纂所や大阪市立中央図書館が所蔵する関連史料を展示します。 期間 平成24年1月20日(金曜)から4月9日(月曜) 場所 大阪市立中央図書館3階 閲覧室内展示ケース *入場無料 3月1日に史料をいれかえました。

『新修大阪市史 史料編』刊行記念 史料でよむ「おおさか」講演会「武士たちの大坂勤務」あわせて以下の講演会を開催します

|

「ひらの」展示&シンポジウム

下記のように、平野に関する展示とシンポジウムを開催いたします。平野方面を特集した『大阪の歴史』77号もあわせてご覧ください。

展示 ひらの -大阪最古の地域―

シンポジウム ひらの -昔と今―

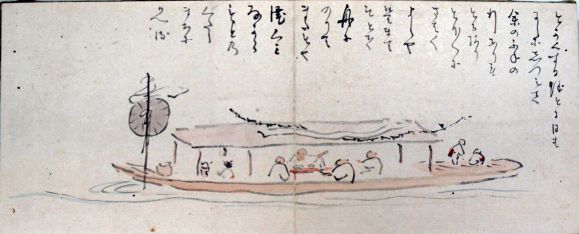

木村家文書より |

企画展示「『大阪の表玄関』西区―その歴史と文化を探る―」企画展示「『大阪の表玄関』西区~その歴史と文化を探る~」を開催しますあらまし大阪湾に面した大阪の西部は、かつて「大阪の表玄関」でした。港から多くのヒトとモノが大阪へ入り、また全国へ向けて文化が発信されていきました。西区は、江戸時代には「天下の台所」の物流を支え、明治時代以降は川口の居留地に代表される「世界への窓口」であったのです。かつて西区には血管のように幾筋も堀川が開鑿され、あまたの船舶が行き交い、大阪の経済を物流面で支えていました。まさに「水の都」大阪です。また江戸時代以来、木村蒹葭堂を始めとして、大阪を代表する多くの偉人・文化人が輩出しました。経済・文化の両面にわたって大阪を支えた地域といえましょう。 やがて時代の流れと共に船から車へ、流通の変化により堀川は埋められ、街の姿も一変しました。その一方堀江などを中心に若者の街として広く知られ、新しい文化の発信地として昨今大いに注目を集めています。 そこで今回、大阪市史編纂所では「西区」をテーマに西区の史蹟と偉人・編纂所が集めた西区のゆかりの史料・川口居留地を主テーマとして展観をおこない、郷土に根ざした歴史・文化を知っていただくと共に、現在のまちづくりへの一助として活かしていきたいと思います。 共催のなにわ堀江1500は、戦前の町並みを復原した新町と堀江のジオラマをはじめ、これまでに西区の歴史を発信してきた成果を、大阪府文化財センターは江之子島旧府庁の発掘調査で見つかった品々を展示します。 内容

この催し物は、大阪市立中央図書館が主催する平成24年度大阪連続講座「西区発ぐるっと大阪」にあわせて開催するものです。 |

企画展示「大阪の洋画家 小出楢重 ―石濵家文書を中心に―」企画展示「大阪の洋画家 小出楢重 ―石濵家文書を中心に―」を開催しますあらまし大阪市史編纂所では、島之内の老舗の薬屋に生まれた大阪を代表する洋画家・小出楢重(こいでならしげ 1887-1931)の海外留学中の手紙をまとめた『大阪市史史料第78輯 小出楢重の手紙』を近日刊行いたします。本書の刊行を記念し、市岡中学の同級生でのちに関西大学教授となった石濵純太郎家に残された記録などから、小出の画業や彼を支えた大阪のゆかりの人々との交流について展示します。

内容

史料でたどる「おおさか」講演会小出楢重の生涯と仕事に関して、「史料でたどる『おおさか』講演会」を開催します。

この催し物は、大阪市教育委員会が主催する第15回大阪市図書館フェスティバルとして開催するものです。大阪市立中央図書館からのご案内もあわせてご覧下さい。 |

ミニ展示「大阪発、明日の災害を考える―歴史から・現場から―」市立中央図書館でミニ展示を開催しました2011年8月27日(土)に大阪市立中央図書館で講演会・シンポジウム「大阪発、明日の災害を考える―歴史から・現場から―」が開催されました。この関連企画として、8月27日から8月31日まで、安政地震(1854年)やジェーン台風(1950年)など、大阪を襲った災害を記録した史料を図書館1階エントランスホールで展示しました。

|

企画展「住吉は1800年。-今に生きるなにわの心-」住吉大社は来年(平成23年)、御鎮座1800年を迎えます。これを機会に住吉大社を中心とした地域の歴史・文化をふりかえります。

初辰さん(はったつさん) 【展示】期間 平成22年8月20日(金曜)から9月1日(水曜) 【フォーラム】日時 平成22年8月29日(日曜) 14時から16時 フォーラムは終了いたしました。たくさんのご来場ありがとうございました!

【アクセス】大阪市立中央図書館 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 |

史料展示「関一と近代大阪」古文書講座「古文書でみる大阪」を開催します 下記の要領で、初心者向けの古文書講座(全6回)を開催します。受講には往復はがき又はインターネットによるお申し込みが必要です。 史料展示「関一と近代大阪」・講演会「関一資料から見えてくるもの」を開催します 助役・市長として都市計画・社会問題・地方分権など、大正・昭和期の都市・大阪が抱えていたさまざまな課題に取り組んだことで知られる関一(せき・はじめ 1873-1935)。このたび市史編纂所が発行した『大阪市史史料第75輯 関一の手帖』に収録された、若き日のベルリン留学の日々を綴った日記(1900-01年)や、市長就任を前にあるべき日本の進路についての考えを述べた「国際産業上ノ覇権ト社会改造」(1923年)などの草稿を展示し、関一と近代大阪の軌跡をたどります。 【展示】期間 平成22年12月17日(金曜)から平成23年2月16日(水曜) 【講演会】日時 平成23年1月15日(土曜) 午後2時から4時 【アクセス】大阪市立中央図書館 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 【問い合わせ】大阪市史編纂所(大阪市立中央図書館3階) |

史料展示「史料にみる大阪経済史」

新修大阪市史史料編「近代Ⅲ経済1」の編纂・刊行を記念し、大阪市立中央図書館・大阪市史編纂所などが所蔵する近代大阪経済に関する資料を図書館3階閲覧室内展示ケースに展示します。

期間 平成21年1月5日(月曜)から2月26日(木曜)

* 毎金曜日および月末(1月31日)は休館

開館時間 月曜から木曜日 9時15分から20時30分

土曜・日曜・祝日 9時15分から17時

場所 大阪市立中央図書館 3階展示コーナー

* 入場無料(閲覧室内です)

講演会「史料でたどる「おおさか」」

掲載史料を中心に、大阪の近代化とその展開について解説します。 経済に関わるレコードの鑑賞もあります。 日時 平成21年1月17日(土曜)14時から16時 講師 古川 武志 大阪市史料調査会調査員 場所 大阪市立中央図書館 5階大会議室 定員 300名(当日先着順) 無料 会場へは…〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」下車⑦番出口上がる |

企画展「阪神なんば線―時空旅行―」

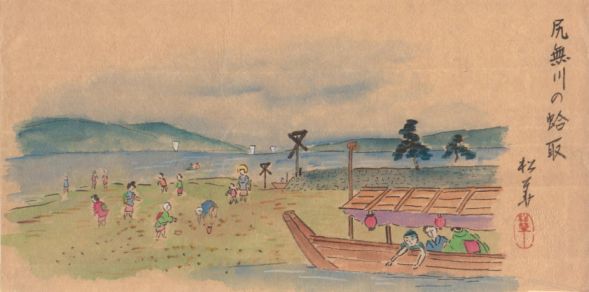

この3月に営業を開始した阪神なんば線。奈良と神戸を結ぶ「かなめ」となった難波─西九条間には、思いがけない史跡・旧跡がたくさん!江戸時代には水の都の玄関口であり新田の開発も盛んに行われました。また、明治時代以降は急速に都市化・工業化が進みました。大阪の変化とともにさまざまに姿を変えていった沿線の歴史について、地域の史料を交えてご紹介します。展示をご覧のうえ、ぜひ地域へもおでかけください。

尻無川の蛤取(『浪華名所図』大阪市立中央図書館蔵) 尻無川の蛤取(『浪華名所図』大阪市立中央図書館蔵)

期間 平成21年8月21日(金曜)から9月2日(水曜)*休館日はありません 場所 大阪市立中央図書館1階 エントランスギャラリー *入場無料 〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2 地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」7号出口すぐ 主催 大阪市立中央図書館・大阪市史編纂所 問い合わせ 大阪市史編纂所(大阪市立中央図書館3階) 電話:06-6539-3333 ファックス:06-6539-3330 |

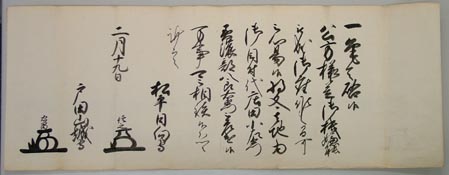

史料展示「江戸幕府と大坂」

「近世Ⅰ政治1」の編纂・刊行を記念し、大阪市立中央図書館・大阪市史編纂所が所蔵する江戸時代の大坂城や大坂城代等に関する史料の一部を、図書館3階閲覧室内展示ケースに展示します。(無料)

期間 平成20年1月5日(土曜)から2月28日(木曜)

* 毎金曜日および月末(1月31日)は休館

開館時間 月曜から木曜日 9時15分から20時30分

土曜・日曜・祝日 9時15分から17時

〒550-0014 大阪市西区北堀江4-3-2

地下鉄千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」下車⑦番出口上がる

* 入場無料(閲覧室内です)

(写真は大坂城代に目付の交代を伝えた老中奉書)

|

企画展「なにわの玄関―中之島―」

この展示は9月11日をもちまして終了いたしました。ご観覧ありがとうございました。

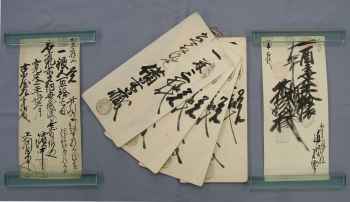

大阪市史編纂所・大阪市史料調査会は、市立中央図書館主催の連続講座「堂島・中之島めぐり~にぎわいを呼ぶ水辺のまち~」の開催にあわせて、企画展「なにわの玄関-中之島-」を開催いたします。ぜひ、ご観覧下さい。 期間:平成20年8月30日(土曜)から9月11日(木曜) ※8月31日(日曜)、9月5日(金曜)は休館 時間:月曜から木曜 9時15分から20時30分 土曜・日曜 9時15分から17時 場所:大阪市立中央図書館1階エントランスホールギャラリー 地下鉄 千日前線・長堀鶴見緑地線「西長堀」下車⑦号出口すぐ ※入場無料 主催:大阪市立中央図書館・大阪市史編纂所 南は土佐堀川、北は堂島川が流れる中之島は、独特の景観を有し、人びとから親しまれてきました。明治・大正期には西欧の建築様式を取り入れた中央公会堂や日本銀行が建てられ、時代の先端を行くイメージがある中之島ですが、その基礎は江戸時代に築かれたのです。 江戸時代、川面に浮かぶ川洲でしかなかった中之島は、豪商や幕府の政策により開発が進められました。また年貢米をはじめとする物資を船で運び込むのに都合がよいため、諸藩の蔵屋敷が集中しました。全国各地から物と金、人を集めた中之島は、商品流通と金融の要であった大坂で、重要な役割を果たしたのです。  本展示では、江戸時代の中之島の開発や架橋、蔵屋敷に関する資料を展示し、江戸時代の中之島についてご紹介いたします。 本展示では、江戸時代の中之島の開発や架橋、蔵屋敷に関する資料を展示し、江戸時代の中之島についてご紹介いたします。

展示資料の一例 (左から) 「浜方先納手形(肥前藩)」寛延3年(1750) 「備前蔵米切手(岡山藩)」寛政5年(1793) 「筑後蔵米切手(久留米藩)」文化10年(1813) |